「日本◯大ナントカ」とか「世界◯大うんぬん」ってよく聞きますよね。

いい意味から悪い意味までありますが、やはり「三」と付くのが多いと思いません?

日本史でも、三筆とか、三蹟とか、日本三悪人とか、三英傑とか、パッと思いつくのは「三」ばかり。

しかし、今回注目したいのは、実は「四」でして……。

鎌倉時代でよく問われる

「鏡物」=大鏡・今鏡・水鏡・増鏡の「四鏡」

について見てみましょう。

🛕 中世日本|源平・鎌倉・室町時代における武家政権や文化を解説

妄語戒に影響されて

四鏡は、鎌倉時代までに成立した歴史物語の一部をまとめた呼び名です。

全て「◯鏡」というタイトルだったため、このような言い方ができました。

前述の通り

・大鏡

・今鏡

・水鏡

・増鏡

の4つです。

日本史受験生の皆様にとっては面倒なことに【成立順】と【内容の時系列順】が合っていません。

成立順だと【大根の水増し】なんて覚え方がありますね。

しかし、内容の時系列順だと

水鏡

↓

大鏡

↓

今鏡

↓

増鏡

となります。

水鏡の位置がズレるだけなんですが、ややこしいですよね。

共通点としては、全体的に「ご老人から昔のことを聞いたので書き留めた」という体裁になっているのが特徴。

なぜ、こんな言い訳めいたことをわざわざ書くのかというと、当時の仏教では「妄語戒」という戒めがあったからです。

「嘘をついてはいけない」という内容ですが、この頃は「フィクション=作り話=嘘だからダメ!」ということになっていました。

逆に言えば、どんなに嘘っぽい話でも「人から聞いた話だから、たぶん事実だよ」とすれば書き残せましたし、批判を受けにくかったということでもあります。

余談ですが、妄語戒がそのように解釈されていた時代には「紫式部は作り話を書いたせいで地獄に落ちた」みたいなことも広く信じられていました。

なお、日本最古の物語は竹取物語ですが。

作者が今に至るまで不明なのは「これ、面白く書けたと思うんだけど『私が作者です!』って名乗ったら妄語戒に触れてしまうな……名前は書かないでおこう」なんて考えたからかもしれませんね。

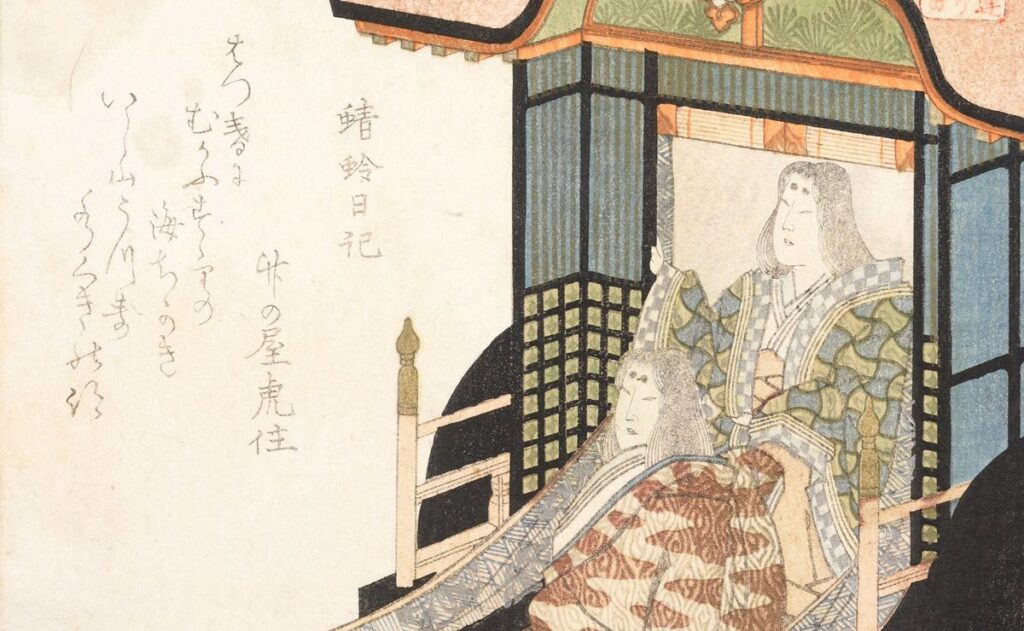

また『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱母のように、

浮世絵にも描かれた『蜻蛉日記』岳亭春信:画/wikipediaより引用

ある程度教養を持っていた人でも「作り話などくだらない」と考える人もいました。

その理由の一つとして、やはり妄語戒が影響しているのでしょう。

大鏡・今鏡が紀伝体で、水鏡・増鏡が編年体

四鏡は、文章の形式によってさらに二分することができます。

大鏡・今鏡が「紀伝体」、水鏡・増鏡が「編年体」という特徴があります。

「紀伝体(きでんたい)」は、王族や貴族など、ひとりひとりの生涯を順に収録したもの。伝記の集合体のような形式、といえばわかりやすいでしょうか。

紀伝体の代表例は『古事記』や『大日本史』などがあります。中身に「◯◯伝」という部分があれば、だいたい紀伝体の本と考えていいでしょう。

もう一方の「編年体(へんねんたい)」は、起こった出来事を年代順に書くもの。

歴史の教科書や物語に近い形式です。

代表例としては、神代から持統天皇の時代までが描かれた『日本書紀』や、宇多天皇から堀河天皇まで描かれ道長の事績に詳しい『栄花物語』などがあります。

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用

どちらがとっつきやすいかは人によるかと思いますが、特定の人物について手っ取り早く知りたいときは紀伝体の本が向いており、それぞれの時代の世相や、大きな出来事について調べたい場合は編年体の本が向いている……ような気がします。

少々前置きが長くなりましたが、四鏡の中身を端的に見ていきましょう。

大鏡

平安時代、白河上皇が院政をしていた頃に成立。

第55代・文徳天皇の即位~第68代・後一条天皇まで、十四代の天皇と朝廷の歴史が描かれています。

文徳天皇像(法金剛院蔵)/wikipediaより引用

白河天皇は第72代ですから、後一条天皇の時代からだいたい30年ほど後に書かれたと考えていいでしょう。

他の鑑物は大鏡を手本として、似たような形式で書かれたようです。

なぜ「鏡」とつくのか?

というと、「鏡のように物事をありのまま映し出す書物」という意味だと思われます。

三種の神器の一つとして「八咫鏡(やたのかがみ)」がある通り、古代において鏡は神聖なものとして扱われました。

現代では物心つく頃から「鏡は便利な”道具”である」と認識しますが、大昔の人々は鏡に像が映る原理がわかりませんから、不思議なものだったんですね。

さて、その名を冠するからには、大鏡には本来、恣意的なものを含まずに書かなければなりません。

といっても時代が下ると「鏡」の字がついていても、「えっ、マジで?」みたいな記述があったり、重要な出来事がスッ飛ばされたりしています。

作者はハッキリとはわかっておらず、候補者も藤原氏・宇多源氏・村上源氏など、絞りきれず。

描写力に優れている様子から、かなり文学的才能の高い人だったらしきことはうかがえます。

特に、菅原道真が大宰府への左遷に遭うくだりなどは、和歌や漢詩が多く引かれていて、作者の気合いがこめられている……ような気がします(個人の感想です)。

菅原道真像(菊池容斎)/wikipediaより引用

他には、藤原公任(平安時代のマルチアーティスト)の失言から始まる笑い話や、藤原道長が栄華を極めていく様子なども詳細に書かれています。

今鏡

第80代・高倉天皇の在位中、嘉応二年(1170年)頃に成立。

中身は、後一条天皇(第68代)~高倉天皇(第80代)までの十三代が描かれていますが、政治的出来事よりも儀式や学問・芸術のほうが詳しく記載されているのが特徴です。

高倉天皇/wikipediaより引用

これは、今鏡が「紫式部に仕えていた老女から聞いた話」という建前で書いているからだと思われます。

紫式部自身ならともかく、その下の層となると、政治の細かな動きよりは儀式や芸術のほうが興味深かったでしょうし、関わる機会も多かったはずですからね。

こちらもやはり作者はわかっていません……が、藤原北家の一員・藤原為経ではないかという説が有力になってきています。

出家後は「寂超(じゃくちょう)」と名乗ったため、こちらで書かれていることもあります。

私見ですが、建前や“かな”の多さなどからすると、女性でもおかしくはなさそうです。

この「今鏡」と、後述する「増鏡」はウィキソースで読めるのですが、明らかに漢字とかなの比率が違います。

『土佐日記』の例もありますので、断言はできませんが……。

水鏡

鎌倉時代の初期、1195年頃の成立。

こちらは時代をぐっと遡り、なんと神武天皇(初代)から仁明天皇(第54代)までのことが書かれています。

ただ……そもそも神武天皇から20代前後の天皇は実在が危ぶまれていますから、半分ぐらいは神話というか、伝説の類でしょう。

また、内容のほとんどは『扶桑略記』という別の本から抜粋したものであり、さらに実在しない天皇が登場するため、重要な書物とはみなされていません。

「何で四鏡の中に入れたのか……」とツッコミたいところです。

ついでに、ネタ元の『扶桑略記』の紹介を少々。

「扶桑」とは、日本の古い呼び名の一つです。

元々は、以下のように中国の伝説から採られた名前でした。

「東の果てには『扶桑』という名のとてつもなくデカイ木が生えている土地がある。太陽は毎日そこから再生して登ってくる。その木が生えている国のことを『扶桑国』と呼ぶ」

他にも、古代における日本の別名は多々あります。

・瑞(水)穂国 稲がみずみずしく実る国

・大和国(元々は奈良盆地の東南地域のこと)

・敷島 崇神天皇の磯城瑞籬宮(しきのみずかきのみや)から

・秋津島(洲) 神武天皇が空から日本列島を見て「秋津(トンボ)のようだ」と言ったから

いずれも旧日本海軍の軍艦の名前になったことがありますので、その辺に詳しい方はご存じでしょうか。

扶桑略記は、神武天皇から堀河天皇までの歴史を仏教的な観念を交えて書いています。

また、出典が詳細に書かれていることも特徴の一つで、その数なんと104種類!

といっても、引用元の書物がほとんど残っておらず、むしろ扶桑略記が大本になっていることすらあるのですが。

出典がわからないところは、当時の記録や貴族の日記などから引いたと考えられています。

だったら、ナゼその出処を書かなかったのか……とツッコミたいところですけれども、昔の本は写本に写本を重ねていることも多いですし、そもそも京都は応仁の乱やら天文法華の乱やらで焼かれまくっているので、散逸・焼失していてもおかしくはありません。

また、筆者の私見については「私云」として、わかりやすく区別して書かれています。

リアルタイムで見れば「それ違うし」と思えることでも、時間が経つとわからなくなってしまいますから、これは地味にGJでした。

水鏡はさすがに「扶桑略記から丸パクリしました!」とはなっておりません。

「73歳の老尼僧がまず竜蓋寺を訪れ、次に長谷寺へ参詣したとき、夢の中で修行者らしき人に会った。その修行者がかつて葛城山の神仙に会ったとき聞かされたという話を、聞き手だった老尼僧が書き留めたものである」

要するに「又聞きの話ではあるが、面白かったので本にしてみた」みたいなノリで書かれた本……という感じなわけです。

上記の通り、史実と異なると思われる点が多いため、四鏡の中で水鏡は最もマイナーというか「水鏡(笑)」みたいな扱いになっています。

一方で、教訓めいたことも書かれており、次のような一文もあります。

「人は『昔は良かった』と思いがちだが、それはその『昔』のことをよく知らないからであって、闇雲に現在を批判するべきではない」(意訳)

今も変わらぬ真理っぽい話ですよね。

時代によって、それぞれの長所や短所などがあるわけですし、歴史が進めば基本的に文明や技術が進歩、生活に困る人が少なくなっていくハズです。

増鏡

成立は南北朝時代。

寿永三年(1183年)後鳥羽天皇の即位から、元弘三年(1333年)に後醍醐天皇が隠岐に流され、京都に戻るまでの15代のことを書いています。

後醍醐天皇/wikipediaより引用

最後の段は鎌倉幕府滅亡のことにも言及。

足利尊氏(この時点では高氏)や新田義貞も少し出てきます。

二人とも源姓で描かれているので、現代の我々からするとちょっと違和感がありますが、二人とも清和源氏の血を引いているからですね。

「足利」や「新田」は彼らのご先祖が所領の地名から取った名字なので、朝廷側の記録に書くのならばやはり源姓が望ましい。

成立時点と執筆内容が近い時代の割に、建武の新政の前で記述が終わっているところが、何ともいえないかほりを漂わせています。

書く気にならなかったんでしょうか。まぁ、痛い展開だからしょうがないですよね……。

-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様

続きを見る

-

鎌倉幕府を倒した新田義貞の生涯~後醍醐天皇に翻弄されて迎えた悲運の最期

続きを見る

ここまで読んで「何かもっと有名なのなかったっけ?」と思った方もおられるでしょうか。

四鏡には含まれませんが、「鏡」がつく名前の、もっと重要な書物があります。

鎌倉幕府……というより、北条氏の公式記録である

『吾妻鏡』

です。

こちらは以下の記事でジックリ取り上げていますので、よろしければ併せてご覧ください。

-

鎌倉幕府の公式歴史書『吾妻鏡』が北条に甘~く源氏に厳しい!のはなぜか?

続きを見る

🛕 中世日本|源平・鎌倉・室町時代における武家政権や文化を解説

🗿 古代日本|飛鳥・奈良を経て『光る君へ』の平安時代までを総覧

あわせて読みたい関連記事

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

-

白河天皇→上皇→法皇の「院政」が炸裂! 藤原摂関家の影響力を排除せよ

続きを見る

-

なぜ菅原道真は学問の神様と呼ばれる?ヒラ役人から朝廷No.3へ大出世からの転落

続きを見る

-

愛憎劇が赤裸々に描かれた藤原道綱母の『蜻蛉日記』兼家とはどんな関係だった?

続きを見る

-

8歳で即位 21歳で崩御の高倉天皇~後白河法皇や平清盛に翻弄された生涯とは?

続きを見る

【参考】

国史大辞典「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」「扶桑略記」