大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で描かれる鎌倉時代は武士の勃興期。

激しい合戦や武芸が特に注目されますが、彼らもただ戦うだけではなく、権力を強めていくと共に文化芸術分野にも手を伸ばしました。

そのとき中心になったのが陶磁器――。

たかが食器、されど食器です。

『鎌倉殿の13人』ではいささか粗暴な北条時政ですら、史実では麗しい陶磁器に魅了され、京都の貴族がごとく中国からの輸入品を重宝していました。

少し後の時代となりますが、マルコ・ポーロが中国から持ち帰り、ヨーロッパの人々を驚嘆させたという記録も残っているほど。

陶器を英語で“China”と呼ぶのも当時の名残と言えるのです。

では、鎌倉期において陶磁器はどのように扱われたか。

その歴史を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

日本における陶器の歴史

日本史における焼き物の歴史は、教科書でもおなじみでしょう。

網目模様の縄文土器が使われ、薄型の弥生土器へと移行し、その後、土師器(はじき・埴輪等)や須恵器(すえき)が生まれる――。

縄文土器(左)と弥生土器/wikipediaより引用

こうした陶器は、如何にして作られたのか?

というと、中国や朝鮮半島から渡来人によってもたらされたと考えられていて、その後も隣国を手本としつつ、日本でも製造が試みられようになります。

例えば以下のような例が挙げられます。

唐:唐三彩(とうさんさい)→日本:奈良三彩(→e国宝)

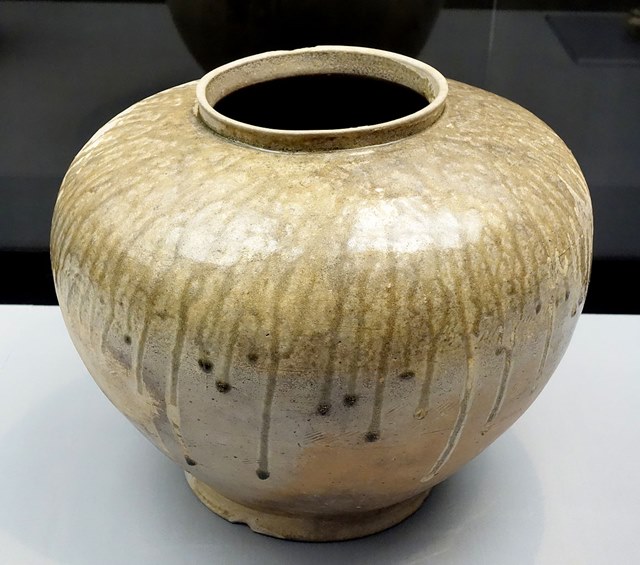

宋:青磁や白磁→日本:灰釉陶器

灰釉大壺/wikipediaより引用

輸入品を改良して新たに製品を作る――というのは、かつての輸出大国・日本も得意としていましたが、古代でも奮闘していたのですね。

しかし、長い歴史を紐解けば、技術革新では中国に勝てない。

鎌倉時代においてもステータスシンボルには「唐物(からもの)がいい」という心境が人々の心に根付いていました。

ステータスシンボルとしての青磁と白磁

『鎌倉殿の13人』には、日本と中国の貿易を目指す人々が複数登場します。

・平清盛

・源実朝

・北条泰時

いずれも時の権力者ばかりで、彼らが日宋貿易でどうしても手に入れたかった品目の中に美しい陶磁器がありました。

-

銭を輸入すればボロ儲けで清盛ニヤニヤ~日宋貿易が鎌倉に与えた影響とは?

続きを見る

この時代の最先端流行は、宋の青磁と白磁。

唐の後半から、中国の陶器は格段に技術が向上し、宋になってますます磨きがかかります。

薄く、軽く、しかも美しい。

特に美麗なことで知られたのが「青磁」です。

青磁は釉薬の成分によって、その鮮やかな青を出します。

色の手本とされたのは、中国で尊ばれてきた翡翠――焼き物がその色を宿すことは非常に贅沢なことでした。

『茶経』を記した茶道の祖・陸羽は、青磁で茶を飲んでこそ至高と提唱し、平安貴族も、青磁で茶を飲む茶道に意義を見出します。

最高級の茶道具を用いたせいか、平安期の茶は狭い範囲でしか普及しませんでしたが、

青磁(北宋汝窯青瓷無紋水仙盆)/wikipediaより引用

このようにシンプルで美しい青磁と白磁は鎌倉の人々の心を掴みました。

高潔な精神性を示すような清潔感――そんな美意識が愛されただけではなく、鎌倉の磁器は【威信財(いしんざい)】としての役割もあったと考えられています。

【威信財】とは、権力を象徴するアイテムのこと。

鎌倉幕府の権力をあらわすものとして、陶磁器が存在感を放っていたのは、以下のような状況からわかります。

・全国的に見て、宋代の磁器が発掘される量は鎌倉近辺が圧倒的に多い

・御家人や有力者だけではなく、庶民の住居跡からも出土

・鎌倉時代を扱った書籍には、発掘品として磁器の話が出てくる

・鎌倉歴史文化交流館はじめ、博物館では陶磁器を大量に展示

・由比ヶ浜でビーチコーミング(海岸の漂着物を拾うこと)をしていると、陶磁器のかけらが手に入る

画像でご確認されたい方は、文化遺産オンラインやe国宝で青磁鉢をご覧になられるとよいかもしれません。

こうした陶磁器が美しい状態でまとまって出土するのは、鎌倉ならではの現象。

それほどまでに陶磁器は愛されていたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!