後漢の政治が乱れた原因とは?

真っ先に挙げられるのが、外戚と宦官です。

幼い皇帝が続き、その母方の一族が政治の実権を握る。

宦官が腐敗政治を繰り広げ、どんどん人の心が堕落してゆく。

確かにその通りではあります。

しかし、そうした人災ではない天災も、立て続けに発生していました。

コーエーテクモ『三国志』シリーズでもおなじみ、あの要素です。

三国時代の天災

・洪水

・旱魃

・飢饉

・疫病

・蝗害

彼らは現代人ほどの科学知識はありません。

ゆえに「(天災は)人の行いが悪いため、天が怒った!」と結びつけてしまい、後世からするとコトの本質がわかりにくくなったりします。

本稿では、三国時代の環境問題に注目し、最後に極寒を描いた曹操の詩にも注目いたしましょう。

気温低下と政治不安の時代

前漢・武帝(在位前141年〜前87年)は、漢王朝最盛期の皇帝として知られています。

だからといって名君とは判断がつきにくい。

先代と先々代「文景の治」の蓄積により全盛期が訪れただけで、むしろ王朝疲弊を招くような外征を行っており、戻太子・劉拠を巻き込んだ【巫蠱の禍(ふこのか)】を起こした、評価の難しい君主です。

ノスタルジックに過大評価されているだけではないか?

昔からそんな批判にさらされており、実際、この武帝以降、政治は停滞。

時を同じくして、華北はじめ領内において気温低下が起こっていったと考えられるようになります。

◆作物の不作により、餓死が発生して人口減

◆経済の停滞と破綻

◆人心の荒廃

寒冷化に耐えきれない北方の遊牧民が南下し、衝突が発生する。

じわじわとダメージを受ける民衆は、その原因を求め、後漢末期にはちきれんばかりの緊迫感が生まれてゆきました。

環境の変動は歴史を動かし、人類に災厄をもたらしてきたのです。

そんな時代、曹操のような官僚は、こう考えます。

「悪いのは腐敗だ。コネ政治をしているからいけない。ここは清流派を登用しましょう!」

中原から離れていた江南は、寒冷化の影響を比較的受けにくい。その地で仲間をまとめていた孫堅は、どんどん力を伸ばします。

名士だけではない、力があってこそ伸びる。そう考え、兵力を蓄えました。

関羽と張飛と行動を共にする、劉備という若者は、世の不安を察知していたことでしょう。

そんな不安な時代において、張角はこんな結論に至り、同じ考えの者を増やしてゆきます。

「諸悪の根源は儒教だ……きっともう、こんな思想ではいけない!」

そう考え、道教の思想を掲げた黄巾党が蜂起する――それが『三国志』の幕開けでした。

寒さに強い! そんな北の雄が力を伸ばす

おそるべき寒冷化の時代は、北の雄の時代到来でもありました。

なんとかして南下したい。

彼らには、寒さに耐え抜くスキルがある。

そして「黄巾の乱」終息後の189年――そんな北の雄に着目した人物が出てきます。

十常侍はじめとする宦官に手を焼いていた、外戚の何進。

彼はこう考えました。

「宦官を倒すためならば、ここはやっぱり北のあいつらだよな」

「そうですね、ナイスアイデアですよ」

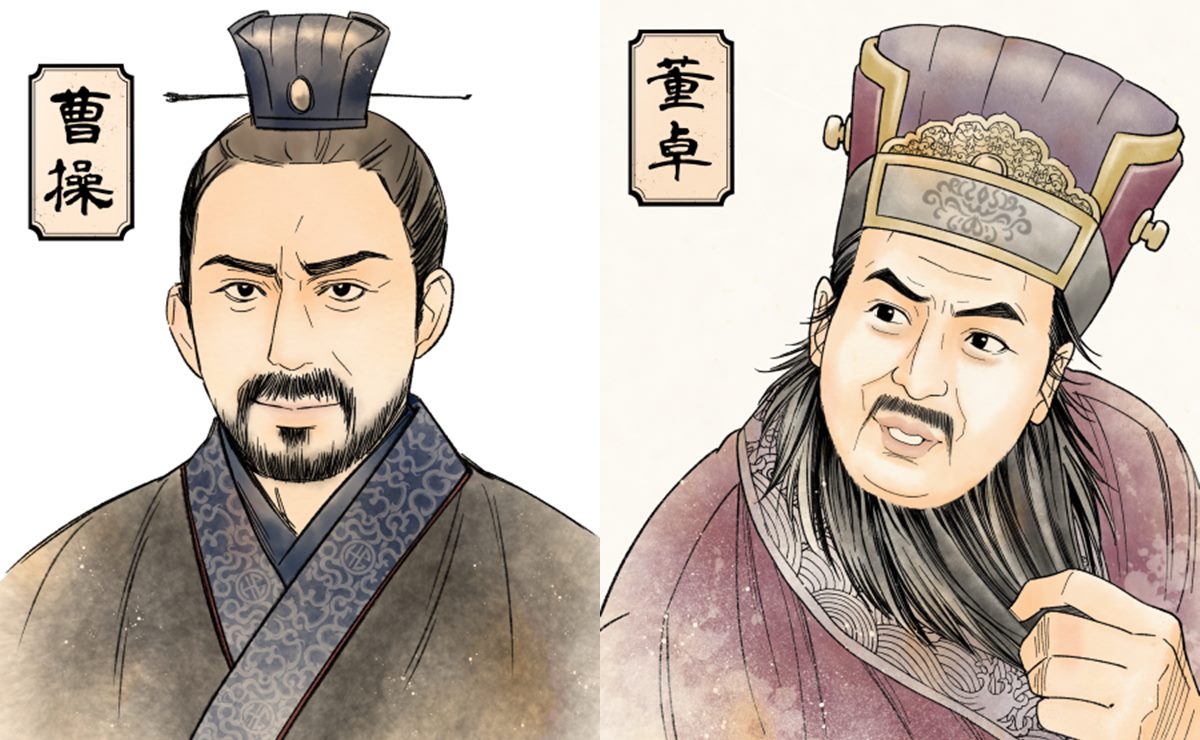

「董卓だ、彼に決めたッ!」

宦官の政治腐敗に断固対抗したい何進は、志を同じくする袁紹とそう決めたのです。

一方、その計画を聞いていた曹操は、こう突っ込みました。

「いやなんかそれ、絶対ヤバイからやめときましょうよ。宦官で悪質な連中を殺せばいいのに、大袈裟すぎるわ……」

しかし、曹操は宦官の孫という出自も影響してか、宦官に甘いとして、彼の意見は却下されてしまいます。

ここから先は『三国志』ファンならばおなじみ、荒ぶるアイツらの到着です。

董卓!

呂布!

曹操は計画そのものの杜撰さを指摘しましたが、それだけではない要素がありました。

中原で暮らしていた何進や袁紹たちは、北方の英雄たちが持つ武力・軍事力を過小評価していたのではないでしょうか。

董卓は宦官を倒すどころの騒ぎではない。後漢王朝の根本的改革に挑みました。

ただし、その悪辣さは強調されています。ここには、どうしたって当時のバイアスが入ります。

漢の人々からすれば、中原から離れた野蛮な連中が、漢の伝統を破壊して何かしようとする――それだけで、もう許せないことでした。

※続きは【次のページへ】をclick!