平成8年(1996年)に放映され、竹中直人さんの出世作として知られる。

第35作目の大河ドラマ『秀吉』はいかなる作品だったのか?

明智光秀と豊臣秀吉――。

織田家でもライバルにあった二人が『麒麟がくる』と『秀吉』という大河ドラマ上では、どのように描かれているのか。

2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟』を控えて、あらためて注目されそうな本作。

放送当時の世相も振り返りながら見ていきましょう。

「心配ご無用!」そんな明るい平成の秀吉像

ドラマ作りのノウハウを溜め込み、35作目となる『秀吉』は、脂の乗り切った作品と言えるでしょう。

当時は、バブル崩壊で迎えた、終わりなき不況に苦しむ1990年代です。

変動相場制の円高による輸出不振。

阪神・淡路大震災。

サリン事件。

日本が暗い影に包まれる中、エンタメだけでも元気を出したい――そんな世相の中で『秀吉』は大河らしい王道路線と、フレッシュな意外性が取り入れられました。

早い話、現実が暗い時代だから、ドラマぐらいは明るく元気に……ということで『太閤記』の緒形拳が「昭和の秀吉」ならば、竹中直人さんによる「平成の秀吉」が求められていたんですね。

当時、主演の竹中直人さんは、個性がありアクの強いバイプレイヤーであり、『シコふんじゃった。』等の好演による受賞経験もありました。

とはいえ、まだそこまで目立つ存在ではありません。

それだけに彼が主演だと発表された時、世間では戸惑いも広がったものです。

連続テレビドラマ初主演が大河で、しかも三英傑――驚きの大抜擢でした。

これには明確な狙いが感じられます。

大河には、出演することで一皮むけ、役者自身がスケールアップする――そんなエネルギーがあるとされたものです。

過去の好例が『独眼竜政宗』の渡辺謙さんでしょう。秀吉主役の大河となれば、その意義は増します。

昭和40年(1965年)の大河3作目『太閤記』も同様。

1、2作目とは異なり、主演の緒形拳さんはじめ新人を抜擢して作られています。

日本を代表する俳優にまで緒形拳さんが駆け上ったのは、この作品あってのことでした。

35作目の『秀吉』についても、ここで原点回帰して、主演俳優を一段上のステージに押し上げたい! 竹中直人さんを第二の緒形拳さんにしたい! そんな意図を感じます。

そうした要素がうまく視聴者のニーズをとらえたのでしょう。

本作は歴代視聴率でも上位に入り、30パーセント台を記録した最後の大河となったのです。

「心配ご無用!」

秀吉のこの決め台詞は、流行語となったほどでした。

平成サラリーマンや若者が魅力を感じる戦国大河

大河ドラマは、がんじがらめの史実ありきではなく、当時の世相を反映。

「平成の秀吉」には、平成を生きる日本人像が映し出されます。

ふんどし一枚で大根にかぶりつき、大ホラを吹き、家族からすら呆れられる。そんな明るく元気な秀吉。

秀吉の異父弟・豊臣秀長は、史実でも非常に優秀で兄を支えましたが、大河ドラマでは“ベンチャー企業を支えるNo.2”をイメージした姿で描かれました。

※以下は豊臣秀長の生涯まとめ記事となります

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】

続きを見る

脚本は、経済小説の名手である堺屋太一氏です。そこはお手の物というわけですね。

母・なか(大政所)は、市原悦子さん。

秀吉との顔芸百面相は、お茶の間に笑いをもたらしました。

妻・おね(ねね・寧々等)は沢口靖子さん。

夫を支える理想的な美人妻ですね。

秀吉と正妻ねね(高台院)/wikipediaより引用

秀吉のライバルである明智光秀は、生真面目で融通のきかない、クールな優等生キャラ。

村上弘明さんが演じています。

熱血で明るい秀吉と、クールな優等生光秀。

なんだか往年の学園もの漫画やドラマのようではあります。

若い時代は学園もの。出世してからはサラリーマン太閤記。まさに平成という世を反映した大河でした。

『麒麟がくる』においても、秀吉は光秀と対照的な「宿敵」と表現されています。

平成を代表する『秀吉』と、令和の光秀『麒麟がくる』。

秀吉と光秀だけではない。平成と令和の違いも、そこにはあるのではないでしょうか。

責任と現実逃避「平成の秀吉」

ここまでは、公式ガイドにも掲載されていそうな大枠の特徴を書いてきました。

以降、一転してキツいことを書きますので、ご了承の上、先に進んでいただければと思います。

平成版『秀吉』という作品については、大きな問題があると指摘されています。

・二度の朝鮮出兵

・豊臣秀次自害事件

こうした秀吉晩年の失政を描くことなく、千利休の死で暗示するにとどまったのです。

本作独自の解釈や描写である――として捉える向きもあるようですが、そういう話でよいのでしょうか。

司馬遼太郎氏の『新史太閤記』は【小牧・長久手の戦い】後の時点で完結します。

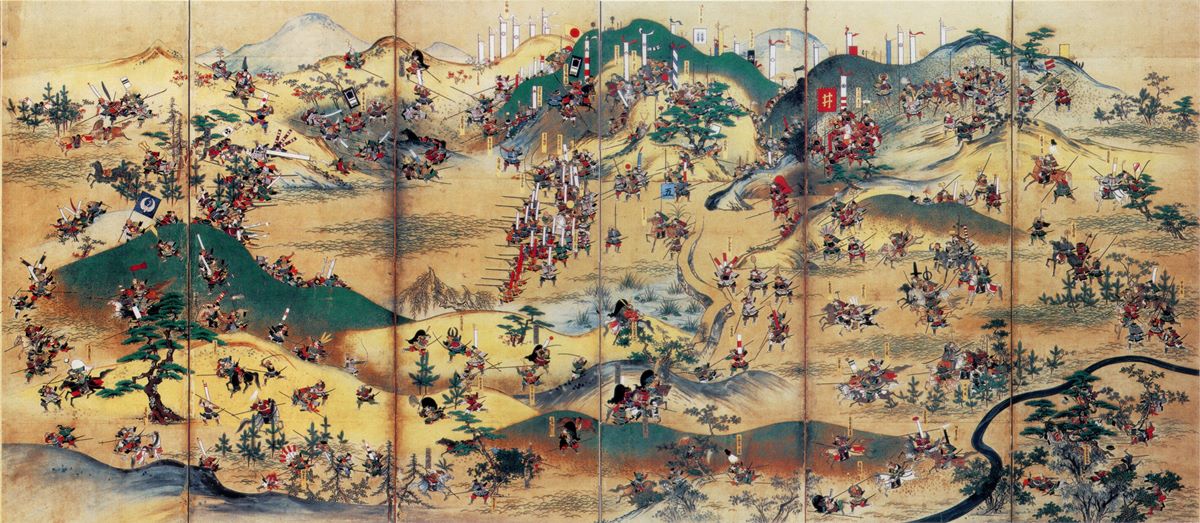

小牧長久手合戦図屏風/wikipediaより引用

大阪出身・司馬氏の秀吉好きと家康嫌いは指摘されるところです。

続編の『関ヶ原』で触れているとはいえ、晩節を汚す秀吉を描きたくなかったのではないか? どうしてもそう考えてしまいます。

緒形拳さん主演の『太閤記』は吉川英治氏の原作であり、『新史 太閤記』は『国盗り物語』の一部原作です。

こうしたカットの仕方には意図を感じます。

明るく出世して終わる!

そんな秀吉のイメージを守りたい。

大阪のシンボルであり、日本人が敬愛する秀吉は、明るい英雄なのだ。そういうイメージ尊重です。

ただ、これってどうなのでしょう?

ヤクザ映画『仁義なき戦い』で金子信雄氏が演じた山守組長は、どうしようもない守銭奴の悪役ながら、一方でユーモアのセンスがあり、戦後、困っている若者を食わせた親分の一面もありました。

そういう魅力ゆえに、主人公たちは彼についていこうとするわけですが。

仮に、広島県の人々から

「広島県民は、広島ゆかりの人物があくどいところは見たくないけえ……」

という声があったからといって、山守組長のえげつない悪党の部分をカットしたリメイク版が作られたらどうか。

そんな調子で世間に筋が通るのか?

責任と現実逃避をしているのではないか?

そういう疑念と同様の思いが「平成の秀吉」についても湧いてきます。

暗い世相を勇気づけるからといって、悪しき一面を描かないのは「心配ご無用!」どころか、由々しき問題であろうと思うのです。

大河『利家とまつ』でも触れましたが、2000年代末期から2010年代にかけて炸裂する、大河迷走要素が本作にもあります。

◆信長役がベテランなのはよいにせよ……

大河の持病「三英傑」高齢化問題です。

渡哲也さんが演じる信長退場はみどころとしてクローズアップされたものですが、これでよいのかという気はしてきます。

ベテランの見せ場であり、「はい、次、いよいよ信長が死にますよ!」という予定調和感が漂ってしまう。

いくら熱演で注目されようと、陳腐になってしまうことは避けられません。

◆役者の熱演と派手な演出で軽くゆる〜くいきましょう

主演とその母親役の百面相が見どころとされてしまう。

大根をかじり、ふんどしを見せ、変顔を見せればともかく笑える。とにかく、パーッと盛り上げ、深く考え込ませなくてもよい。

本作にはコントのような軽いノリがありました。

大河は重厚感が持ち味とされ、最近のものはそうではないと回顧されることが多いものです。

しかし、重厚感は平成初期の時点で薄れていたこと。そしてそれこそが受けるドラマ作りだと認識されていたことを、本作は伝えてきます。

◆ホームドラマ大河

大河のホームドラマ化は、女性視聴者層開拓のためであると言われるものです。

しかし、平成のサラリーマン層を狙った本作も、ホームドラマ要素がてんこもり。

血や緊迫感を避け、ゆる〜く笑って日曜の夜を過ごそう!

本作からは、大河創世記にあった情熱が感じられず、陳腐化を感じてしまうのです。

『秀吉』そのものは、愛される大河として記憶と記録に残されてはいます。

ただ、このときは表面化しなかった問題点は、後年、積もりに積もって噴き出されたことは、考えたいところだと思うのです。

※続きは【次のページへ】をclick!