こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第18回歌麿よ、見徳は一炊夢】

をクリックお願いします。

自らを罰するため、早く死ぬために

いねと二人きりになると「色は男も女も疲れさせるものだ」と蔦重がしみじみ。

こればかりは江戸時代に限ったことではなく、実際に身体への負荷は大きいものなのでしょう。酒と色は寿命を縮める二大悪とも言われます。

蔦重の言葉を、花魁出身かつ松葉屋女将であるいねは認めます。

だからこそ男は腎虚、女は早死に、「地獄商い」と呼ばれる。

ただし、松葉屋が馴染みの医者をちゃんと備えているのは、なかなかしっかりした経営状態ということですな。あの医者はおそらく堕胎も行うのでしょう。

蔦重が続けます。

「好きでこの商いをする人はいねえじゃねえですか。根っからの好色とか。男が身を売るなら話は違います?」

「戯作か何かのネタかい?」

いねから不思議そうに聞き返され、ごまかす蔦重。その上で「体を売る暮らしが好きだって人はいますかね?」と重ねて聞きます。

いないとは言い切れないと前置きしながら、いねが続けます。

「たま〜にいるのは、罰を受けたい子だね」

自分のせいで色(恋の相手)が死んだり、親が死んだりした女郎の中には、自分が酷い目に遭うのは当然だと思ってしまう子がいる。この職業も好きだ、ありがたいと言い出すのだと。

「自分なんて早く死んじまえんばいいんだ、って言ってたねぇ」

それを聞いて蔦重はこうつぶやきます。

「早く死んじまえばいい……」

唐丸の言葉を思い出しています。

こうした状態は「セルフネグレクト」とも呼ばれます。

性的被害を受けた方が露出度の高い服装をしたりしていると、「あんな目に遭ってなぜそうするのか?」と批判を浴びることが往々にしてありますよね。

それどころか性的に奔放になることもある。

あえて自分を辛い目にあわせて、虐待して、被害は大したことがなかったと思い込むようにする。そんな悲しい心理状態はあるのです。

好色の化け物、羅刹のいねが斬る!

その夜、まぁさんは松の井の隣で眠っていました。

松の井に作品を褒められてうっとりとするまぁさん。すると、まぁさんの股間から大蛇がむくむくと鎌首をもたげ、暴れ出すではありませんか!

この異変は、なんとまぁさんの類稀なる好色の気が化け物を作ったのだと説明が入る。いったい、どういうことでぇ……化け物退治は根から断ち切るしかないって!

「おいね!」と松葉屋が言うと、彼女は刀を大上段に構え、こう来ました。

「私がやるよ! こりゃ殿方にはきつい仕事さ」

低い声でそう言われ、まぁさんは弱々しく止めようとします。

蔦重が「まぁさん!」と抱き止め、松葉屋は「居続けは続けていいですからね!」と言い、松の井も「何があろうとお世話しんすから!」と声をかける。

かくしてまぁさんの大蛇は一刀両断――いねの気合いは羅刹のようで……と書きやしたが、理解されにくいんでないかと思いますんで、野暮ですが解説でも。

羅刹=悪魔や悪鬼のこと

羅切=男性特有の器官切断のこと

「羅切」という言葉は時代ものだと時折見かけたモンですが、最近はどうですかね。こういう伝統は語り継いでいきたいもんすよね。

性犯罪者を罵倒するときも「あんな野郎は羅切にしちまいな!」といえばスッキリしますぜ。

このアホな夢も、実はなかなか教養はあるんすよ。

蛇というのは色欲と結びつけられやすく、北東アジアでもそうした伝承はあります。

中国ならば『白蛇伝』。そして日本は安珍清姫伝説ですね。

伝土佐光重画『道成寺縁起』/wikipediaより引用

まぁさんの大蛇は、実際は夢でした。

夢とはいえ、この羅切を予告映像でも流していたのかと思うと、じわじわ何かが込み上げてきますわな。

目覚めたまぁさんが嘆き「これも夢だったりしねえかなぁ」とぼやいていると、こうきました。

「これも夢? 夢枕で、夢から醒めてもまた夢?」

こうしてアホな夢のおかげで、新作青本アイデアが生まれたようです。

しかし……この人、武士としての本業はどうなっているんですかね……。

捨吉は身を捨てていた

蔦重が、唐丸の使っていた矢立を手にして、それをじっと眺めています。

耕書堂の手伝いに来ていたふじもまた、その様子をじっと眺めてから声を掛け、家に帰ってゆく。

どうしても諦めきれないのです。

「あんたはどうしたって、死なない鬼の子だからね!」

そう叫ぶ女の声。

「捨吉ってえのはおめえかい?」

そう囁く男の声。

捨吉の「はい、はい」と答える虚な声が重なってきます。

そんな醒めぬ悪夢のような声のあと、薄暗い捨吉の家の前で、底抜けに明るい蔦重の声が響きます。

「お邪魔山〜!」

蔦重が目にしたのは、半裸のまま布団でうつ伏せに倒れた捨吉の姿です。

あわてて駆け寄り無事を確かめる蔦重。

「おい、大事ねえか? どうした? 押し込みでも入ったか?」

「気を失っちまったんだと思います。荒いのが好きな客がいて」

そういうと素早く起き上がる捨吉。

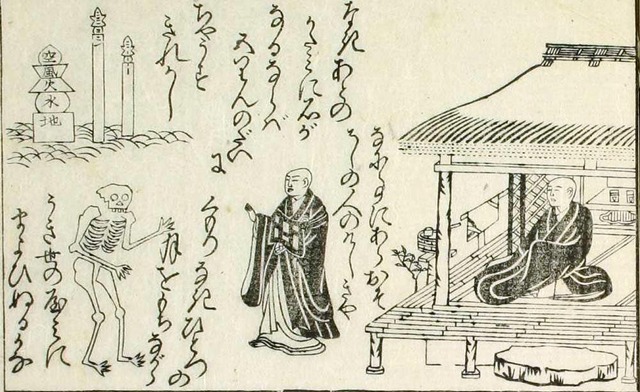

着物の背には髑髏のついた杖を持つ僧侶の姿が……一休骸骨を連想させますね。

一休骸骨/wikipediaより引用

「お前まずいだろ、んな客! 一歩間違ったら死ぬぞ!」

「平気ですよ。向こうも塩梅は心得てるし」

そう帯を締めながら言う捨吉。こういう男色を売る陰間としては、前髪がない捨丸は歳がゆきすぎました。

となると女客か、女や子ども相手にはできない際どいことをしたい客を取らねばならないのです。

「あのよ……この暮らしがいいのは早く死にてえからか?」

「聞いてどうすんです、そんなこと」

「俺ぁ、お前がいなくなって悔やんだんだよ。いざとなりゃどこの誰だか分かんなくて。何でもっとしつこく聞いとかなかったのかって」

これが蔦重の後悔です。

実は瀬川にも言えることでして、彼女が「あざみ」になる前が何なのか、うつせみからふくに戻った場合とは異なり、はっきりとしておりません。

「瀬以」は「瀬川」ありきに思えますので、あれが元の名前ともいえない。

捨吉の生い立ち

捨吉は生い立ちを語り始めます。

彼のおっかさんは夜鷹だったそうで、彼を堕胎しようにもできなかったのだとか。

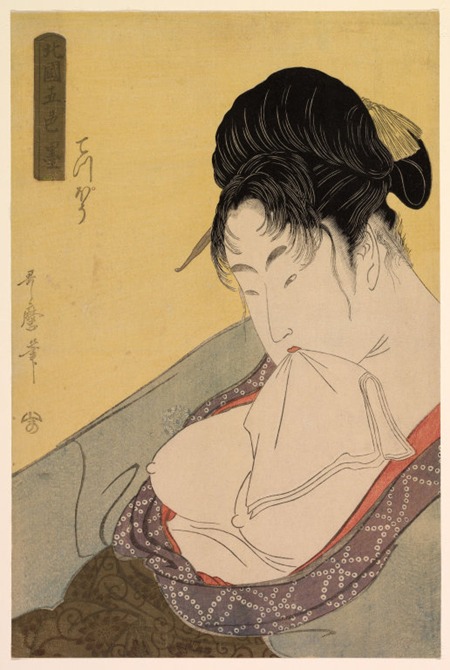

『北国五色墨 てつぽう』喜多川歌麿/wikipediaより引用

「何で生まれてきたんだ。食ってくのもやっとなのに」

そう言われながら育てられ、彼の育ったような場所では、7つを過ぎたら客に売られてしまう。

逃げ出そうとした幼い捨吉は、母にこう言われたものでした。

「いいかげん、てめえの食い扶持くらい稼ぎやがれってんだよ!」

捨吉はそんな凄絶な過去をこう振り返ります。

「いてえし、くせえし、散々だったけど、金を稼げばおっかさんの機嫌がよくてね」

ここでさらにおそろしい場面が入ります。酒を飲みながら、母が子にこう言うのです。

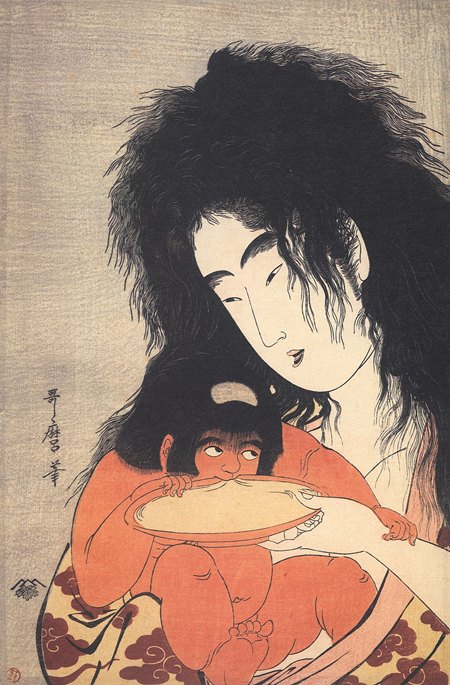

「いい子だねぇ。お乳でも吸うかい?」

「出てくるの、お酒じゃないの」

「試してみるかい?」

そう戸惑う捨吉を抱き寄せる母親。

これは狂気の沙汰のようで、性的な接触を通してしか愛情を確認できないほど、歪められてしまったのでしょう。

『山姥と金太郎 盃』喜多川歌麿/wikipediaより引用

しかし、そんな母もすぐに機嫌が戻ってしまうのだとか。

捨吉は淡々と続けます。

「その日もヤスがてめえの稼いだ金でよその女を買ったって当たられて」

身を売って稼いだ金が、別の男によって、別の女に回ってゆく。性と搾取だけの人間関係が見えてきます。

「ヤス」とは捨吉の母のヒモ――あの向こう傷の浪人のことでもあります。

鳥山石燕との出会い

「その日」も母にぶたれて大きなたんこぶができていた――捨吉は、不思議な老人に出逢いました。

枝で地面に絵を描いているのです。

何を描いているのか? そう問われた老人はしげしげと眺めてこう返す。

「おめえ、三つ目小僧か?」

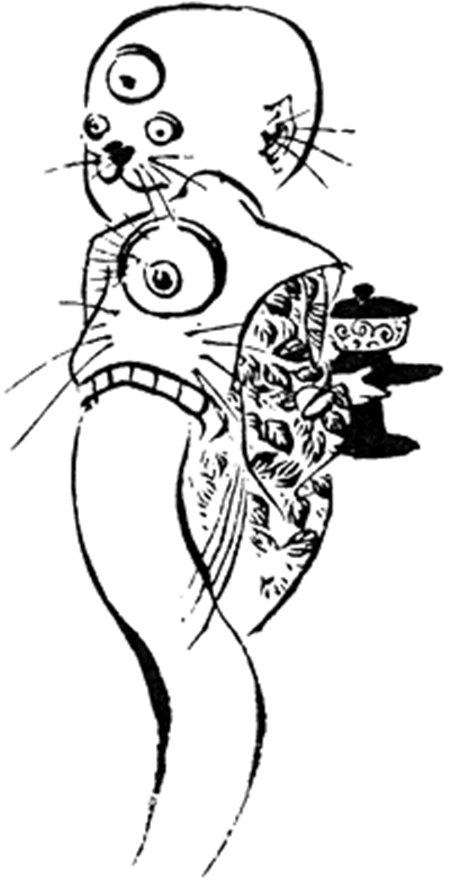

尾形月耕『月耕漫画』「三つ目小僧」/wikipediaより引用

鳥山石燕でした。

蔦重も知る「妖(あやか)し絵」を得意とする絵師です。

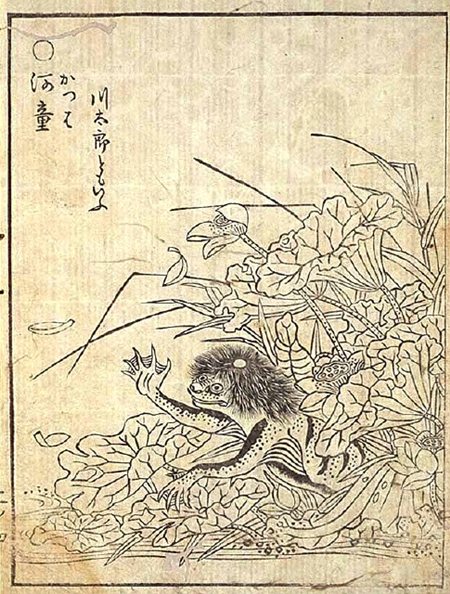

烏山石燕『画図百鬼夜行』/wikipediaより引用

石燕は妖しを描いていました。

彼にしか見えない何かを彼は描く。それでも石燕は「いいからお前も描いてみろ」と言ってくる。

捨吉は見えないものを描くことはできないので、石燕の絵を真似しました。

それがめっぽう楽しい。見て写すことに夢中になった捨吉に、石燕はこう声をかけます。

「三つ目。おめえ、うちに来ねえか? ちゃんと絵をやってみねえか?」

「いく!」

そう元気よく答えた捨吉ですが、彼の母がそれを許すはずもありません。

錯乱し鬼のような形相で叫びます。

「何言ってんだよ! 誰のおかげで、あんた誰のおかげでここまで生きてきたと思ってんだよ! これからはあんたがあたいを食わす番だろ!」

悲しいかな、この母は身を売ること以外、金を稼ぐ術を知らない。

人生にささやかな楽しみを見出す捨吉を見て、裏切られたと思ってしまったのでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!