こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第18回歌麿よ、見徳は一炊夢】

をクリックお願いします。

母から逃れてきた唐丸

それからしばらくして「メイワク火事」が起きました。

崩れた家の中にいる母に足を掴まれる捨吉。人を呼んでくるから離して欲しいと訴えても、母はこう言うばかりでした。

「てめえだけ助かろうってハラだろ! あんたはどうしたって死なない、人の命を吸い取る、そういう子だからね! 鬼の子だからね!」

このままでは死ぬ。捨丸はおっかさんに殺されると思い、やっとの思いで逃げました。

「おっかさんを助けて」とは言わずにそうしたのです。

それどころじゃなかったというのは言い訳で、逃げ出したかったのだと語る捨吉。

とはいえ、そのうち自分のしでかしたことが怖くなってしまった。もう何もかも、しまいにしたくなった。そもそも生まれてきたのが間違いだった。そう思うようになってしまった。

そんな捨吉にとって、吉原はまるで夢のようなところでした。

蔦重は「ひでえ」と言っていたけれど、彼にとってはそうではない。ここで唐丸としてやり直したかったのだと。

これはここまでの描写からも推察できます。

松葉屋では松崎という女郎が堕胎の後、寝込んでいる場面がありました。堕胎させるにせよ、それなりのケアはしています。

捨吉は荒っぽい客を取っていたからこそ気を失っており、蔦重はそれを見て押し込みと誤解した。その上で死にかねないと怒りました。

吉原でもちゃんとした女郎屋は、あまりに手荒だと出禁にするのです。

吉原の禿は7つくらい。まだ客は取らされておりません。

そして、新之助との足抜けに失敗したいねが語った最底辺の地獄も見えてきます。

捨吉にとって吉原が未知の世界であったことをふまえると、彼の母は別の岡場所にいた可能性が高いでしょう。

そして夜鷹になるしかなかった。

彼女は身を売るしか金を稼ぐ手段を知りません。足抜けをするなり、年季を終えても、他に金の稼ぎ方を知らねば、夜鷹になって落ちぶれるしかない実例ですね。

いねに「吉原から抜け出しても夜鷹にでもなるしかない」と聞かされたからこそ、うつせみは和算の本を読み、知識を身につけておりました。

百姓の女房として生きる上で、その知識は役立っているはず。

同時にいねは「相手は博打打ちでもするしかない!」と言いました。

稼げない武士である豊章は博打で一発逆転を狙い、捕まえた捨吉に身を売らせて生活をしています。

新之助もこうなっていたかもしれないのです。

つまり、捨吉の地獄のような人生は、底辺の世界ではありふれた典型であったとわかります。

お前が生きてえなら、いくらでも手を貸す

そんな終わることのない地獄から、吉原にいれば抜け出せるかと思っていた捨吉。

しかしそこへヤスがやってきて脅しをかけてきた。

ヤスは、彼が母を見捨てて逃げたことを知っていました。

朱子学が徹底されていた江戸時代では、避難の際に親を捨てて立ち去ると「不孝」として処罰されます。

そんな怯えもあるうえに、ヤスはまた捨吉を搾取しようとしてくる。それを終わらせようとして、捨吉はヤスとともに川に飛び込んだのでした。

それでも「どんだけ悪運が強えのか」と捨吉。

彼は死なずにヤスだけが死にました。

「俺を助けたいみてえなことを言ってたけど、助けちゃいけねえんだよ。俺みたいなゴミは。さっさとこの世から消えちまった方がいいんだ」

そう噛み締め、自分に言い聞かせるように語り終えた捨吉。

蔦重はこう言います。

「そうだな。俺ゃお前のこと助けらんねえわ」

そう言われ、振り向く捨吉。

「けど、お前が生きてえってんなら、いくらでも手を貸すこたできんぞ。俺は死んで償いてえのにこいつに無理やり生かされてんだって。ごうつくな本屋に見込まれて、無理やり絵、描かされてんだって。その言い訳にはなれる」

そう言いつつ立ち上がり、横に座る蔦重。

それでも「俺、人を」とつぶやく相手に蔦重はこう言います。

「まぁそうなんだろうけどよ。俺ゃお前が悪いとは思わねえ。死んだやつらにゃ悪いけど、お前が生きててよかったとしか思えねえんだよ。ってことはよ、お前に石投げんのは別のやつの役目ってことだろ? 俺の役目はお前を助ける。俺は、お前を助ける」

相手の目を見据え、微笑んでそう語りかける蔦重。

涙が捨吉の目に滲みます。

蔦重は、あの矢立を差し出し、握らせました。

矢立(筆と墨壺を一つの容器に収めた筆記用具)/wikipediaより引用

地獄を抜け出して、二人で駆け抜ける

あの火事の日、捨吉の母はこう叫んでいました。

「あんたはどうしたって死なない、人の命を吸い取る。そういう子だからね、鬼の子だからね!」

そこに蔦重が走ってきて、彼の手をとりました。

「べらぼうめ! 何考えてんだ! 行くぞ!」

二人で走り、彼は救われました。

あのときのように、二人は川縁を走り抜けます。命をもう一度救われて、思い切り駆け抜けてゆくのです。二人の間にはあの矢立があります。

予告でも使われたこの場面は、今後、何度も何度も出てきて、視聴者の情緒をグチャグチャにすることでしょう。

もひとつ、余談でも。

苦界から抜け出せたようで、そうできていない夜鷹と、浪人のヤス。

この二人はうつせみ改新之助との、鏡像のようにも思えます。もしも一度目の足抜けが成功していたら、二人が辿った道かもしれません。

先週の展開をみて、二人にはこういう趣旨のことが言われておりまして。

「あの二人が百姓になって一安心かもしれないけれども、噴火や飢饉という“バッドイベント”がこれからある、森下先生を舐めんなよ!」

昔のこととはいえ、あれだけの犠牲者が出たことを「バッドイベント」扱いをするのはいかがなものかと思います。あっしゃー、むしろ飢饉の慰霊碑の前で、ちぃと手でも合わせたいもんですが。

それに敢えて悪いことをじっくり描くのは、意地悪でも尖った作風でもなく、歴史を扱う作家ならば良心的な姿勢でしょう。

世界大戦のようなことでも悲恋の背景扱いする人がおりますが、歴史ドラマをみてファンをしていて、身についたのがそういう姿勢だとすれば嘆かざるを得ません。

ついでにいえば、そういう悲惨なことが起きる上で、光ある種は蒔かれています。

ふくは和算を学んでいる。新之助は義侠心と忍耐強さがある。そして源内譲りの熱い魂がある。

となると「義民」の二文字が浮かんできますぜ。

「義民」とは、民の暮らしが厳しい折、自らの命を賭してまで救うべく立ち上がるもののことを指します。

新之助を演じる井之脇海さんは、森下佳子さんから「前半は情けなくとも、後半は格好良い」と聞かされているとか。

てえこた、あの二人はやはり義民になるんだと思いやすぜ。とてつもなくかっこいいじゃねえかよ!

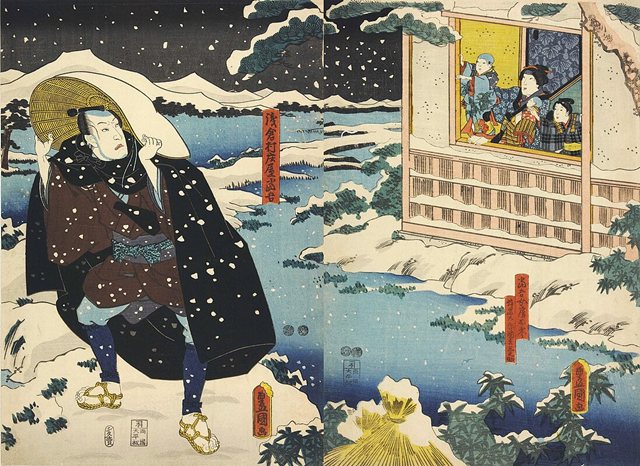

江戸中村座初演『東山桜荘子』の錦絵(歌川豊国)/wikipediaより引用

ふじ、唐丸のために「人別」を取る

駿河屋では、一本箸を使いふじがところてんを食べています。

すると、あのお馴染みの衝撃音。階段落ちすね。蔦重が駿河屋の親父殿を怒らせたんだな。

ふじは向き合う相手に手で断りを入れ、ところてんを静かに置いて立ち上がります。

「あいつを養子なんて、何で俺がそんなことしなきゃなんねえんだよ!」

蔦重はそんな親父殿に平身低頭してます。

「今日まで俺が生きてこられたのは親父様のおかげです。どうか、親父様の慈悲をあいつにいただけねえでしょうか」

「あんなワケあり戻せっかよ!」

「もう何もねえと思うんでさ。見かけも変わってるし、そもそもみんな死んだと思ってるし。誰も気づきやしませんって」

捨吉のことですな。

ちっと「死んだはずだよお富さん」という歌で知られる歌舞伎の『与話情浮名横櫛』を思い出しちまったけど、ありゃ嘉永年間なんでこの時点でそれはねえな。

すると「ん」とふじが書面を渡してきます。

「四郎兵衛でもらってきたさ」

なんと人別をもらっていたのでした。

駿河屋はそれでも「だめだ、だめだ!」と止めようとします。彼としちゃ吉原に何かあったら困るわけよ。

するとふじは、ダンッと音を立てて階段を踏み締めます。

「な、何だい……」

さしもの親父も、この女房にこうやられちゃあ、頭が上がらねえんだな。

「重三郎はあの子をずっと待ってたんだよ! そんな大事な子なんだから、何があってもなんとかするんじゃないかね」

「……んなこと言ったってよぉ!」

これには親父もタジタジだ。ま、この女房の気風のよさに惚れ直しているところもあっかもしれんけどね。

「分かるよ。あんたは大事に思ってんだよね。重三郎も、吉原も」

そう理解を示し、なんとか収める。

ふじはまるで大菩薩の風格があるぜ。惚れるぜ!

蔦重が目を潤ませて「おっかさん」と呟き、人別を掲げて一礼します。

ありがてえ、ありがてえことだよ!

じっと静かに見守って、息子の気持ちを読み取ってきた。まさしく慈母ですなあ。

※続きは【次のページへ】をclick!