こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第18回鱗の置き土産】

をクリックお願いします。

春町先生はこのあとどうするのか?

疲れても、蔦重は家に戻れば歌麿がいるから癒されますね。

春町の本をめくっていると、猫のようにそろそろと近づいてきて、何をしているか聞いてきます。かわいいねえ。

「俺も読んでもいい?」

「ああ。好きなのか、春町?」

そう聞かれ、本を渡す蔦重。

「絵が好きさ。ああ春町だな、って何とも言えねえ味がある」

そう歌麿がいうと、「味?」と聞き返す蔦重。

「絵って、上手くはなれるけど味を出すのはまた別で。そこは天分みたいなもんがあんじゃねえかなぁ」

「ああ、味かぁ」

歌麿は模写の達人ですんで、線を超えた何かを嗅ぎ取っていそうに思えますね。

ここで気が早いっちゃそうですが、言っておきてえことがあるんすよ。いっそこの歌麿が写楽をつとめるなんて考察を見かけたんですけどね。

史実の歌麿は、むしろ突き放すように「あんな欠点ばかり強調する奴と俺を一緒にするな」と批判しているのです。

歌麿が指摘した「味」がヒントになるかもしれません。歌麿の作品は誰が食べても美味と思えるけれども、写楽は癖がある「味」ということになるんじゃねえか、と。

歌麿は蔦重が味わうことを忘れちまったことに、ショックを受けるんじゃないかと思えてきやしたぜ。

そのころ鶴屋では、春町が『金々先生』のリメイクを打診されておりました。

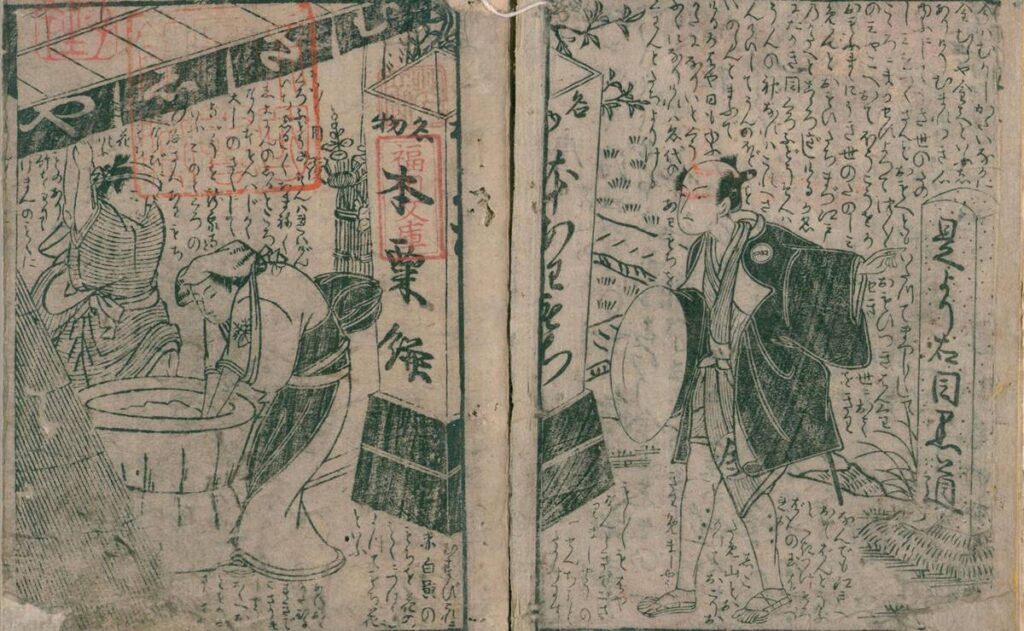

恋川春町『金々先生栄花夢』/国立国会図書館蔵

なんでも三ヶ月粘っても「案思」(あんじ・プロットのこと)も出ないそうで。

鶴屋に焼き直しを提案された春町は、根っから生真面目なのでしょう、同じことをやるのは好きではない、読み手にも無礼だと躊躇しています。

と、鶴喜はそっけなくこう言う。

「読み手は面白けりゃそれでいいと思いますよ。それにどんな手垢がついていないネタだからって、こんな古い謡曲を元ネタに持ってこられても、読み手はついてこられないかと」

「故にきちんと初めに前書きをしたではないか」

そう早口で反論する恋町と、こうきやした。

「今の流行りは知識はなくともくすりと笑える、おかしなやり取り、気の利いた文句なんですよ」

「ならば俺に頼まずともよいではないか。全交に頼めばよいではないか」

そう苛立つ春町。それに対して鶴喜はこうだ。

「はっきりと申し上げます。先生の作風は古いのでございます」

たまらず立ち上がる春町。手をつかずにさっと動揺しつつ立つので、所作もなかなか大変ですよね。綺麗な立ち方です。

「粋で洒落た春町、新しい『金々先生』、そんな評判を目指すのも悪くないんじゃないですか」

そう言われ黙り込むしかない春町でした。

春町先生はスランプ気味だ

蔦重が、須原屋で「春町を引きぬきたい」と相談しております。

毛虫みてえに嫌われているから難しいことは、本人も自覚しているようですが、須原屋は「今なら行けるかもしれねえな」と答えます。

なんでも鶴屋から出てくる春町が、葬式のときみてえな暗い顔だったとか。春町先生と鶴屋は相性が良さそうに思えると蔦重が驚いていると、須原屋が説明します。

「力ある者同士がぶつかると潰し合うこともあるんじゃねぇか」

思うところがあるのか。「ありがた山です。考えてみまさ」と返す蔦重。

「波に乗ってる奴は、強いね、うん」

須原屋が笑顔で送り出すと、そこへ鱗形屋の藤八が、西村屋に移る『細見』の買取を依頼しに来ました。

「そいつを俺に頼まれてもなあ」

そう返す須原屋。どうやらここで、蔦重の情けが巡ってくるようですぜ。

鱗形屋では、孫兵衛が家の中からある板木を見つけていました。

そこへ長兵衛が春町を連れてやってきます。

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

春町は深刻な顔で、鱗の旦那にプロットを見せています。

鱗形屋は正直に言います。

誰もやってねえことをやりたいのはわかる。しかし、能書きばかりだ。

鶴屋の指摘は正しいのだな……と確信する春町。

『金々先生』リメイクを依頼されたものの、もとを辿れば案思(プロット)は鱗形屋からのものです。生真面目な春町は「俺のものではない」と考えてしまうんですね。

「俺には、そもそも才などなかったのかもしれぬ……」

そう悩む春町に、プロットを出したのはあの一作だけで、あとは先生の力だと鱗形屋は励ましておりやす。

ここで鱗形屋は覚悟を決め、鶴屋に先生の書きたいように書かせて欲しいと提案すると言います。

「ならぬ。鶴屋には金の世話にもなっておるのであろう。機嫌を損ねて、いますぐ返せと言わせたらどうするのだ」

そう止める春町。

「忘れてくれ。弱音を吐いてしまった。もう一踏ん張りしてみる」

そうして出ていく春町でした。

春町先生は繊細な作家であるがゆえに…

ここで今後の予習でも。

春町先生の生真面目さ、神経の細さを覚えておきやしょう。

春町先生はプロットを一から考えないといけないと思っていますが、こういう発想の転換を日本はしてもいいんですよ。

「この前(めえ)読んだ唐(中国)の本がえれぇ面白かったな。あれを日本を舞台にしたらよくねぇか?」

むしろやらなきゃ話にならねえな。今だって国語の授業で漢文あるじゃねえか。

それこそ『光る君へ』の頃もあったテクニックです。

日本では漢籍教養を仕入れることができるのは、エリートに限られてきました。

そんな優れた知識だったら好きに使っていいだろう。読む方がわかったとしても「パクリじゃねえか!」とはならない。むしろ「おめえさん、こりゃ、アレのオマージュだね」と、指摘された側もする側も、ポイントがあげられるんですね。

『源氏物語』でも、藤原公任が『遊仙窟』からのオマージュを紫式部に対して指摘したとされています。

そういう漢籍オマージュ野郎も、このドラマ後半に出てくるでしょうなァ。あいつですぜ。曲亭馬琴よ。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

同じネタをしつこく繰り返す。

作品背景解説を超越し、自分の暑苦しい正義理論を延々とねじこむ。

そんな癖の強い作家・曲亭馬琴をドラマ後半で目にしたとき、私たちは「春町先生はいい人だったね」と思い出すことになるはず。

その前に、次回から始まる狂歌でも、この考え方は重要です。

太田南畝は「狂詩」、漢詩のパロディを手掛けています。

漢詩は少々難しいので、参入しやすく和歌によるパロディをするのが「狂歌」というワケです。

春町先生のオリジナリティへの強いこだわりは、次週以降への予習にもなります。

そこへ藤八が須原屋を連れて帰ってきました。なんと驚くことがわかったんだってよ。須原屋は、『細見』を仕入れていたのは蔦重に頼まれていたのだと語ります。

「あいつが、何で?」

そう戸惑う鱗形屋に須原屋が説明します。

「返(けえ)せと言われても商いは返(けえ)せねえ、ならせめてもの償いってわけだ」

鱗形屋は、蔦重に投げつけた言葉を思い出し、目を瞬いています。

「だからというわけじゃねえが、おめえさんの方には何かねえか? え? ここを発つ前に償っておきってものか何か、え? そんなものがヨ」

鱗形屋もそこは江戸っ子。恩は返すぜ。

※続きは【次のページへ】をclick!