こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第18回鱗の置き土産】

をクリックお願いします。

しかし、家治には諦められぬことがある

「……故に余のできることは二つだと考えた」

家治が続けます。

「一つは養子を取り、因縁を断ち切ること。さすればこれ以上、若い命をいたずらに失うこともなくなる。そしてもう一つは、そなたらを守ることじゃ。父上の政が持ち堪えたのは、そなたや武元、大岡などの忠誠もあってのこと」

大岡とは「大岡越前」として知られる大岡忠相のことでやんす。

大岡越前守忠相/wikipediaより引用

ちょいと解説を付け加えておきます。能吏である越前がスーパーヒーローになった一因にはフィクションがあります。

江戸っ子は考えたんすよ。名裁きを講談にしちまえってな。遵法意識も高まるしいいことづくめでした。

それが『大岡政談』シリーズで、今に至る大岡越前もののルーツですね。これまたさらに遡ると、明代以降に流通していたリーガル小説『包公案』につながります。

このように江戸のエンタメはだいたい中国に接続できっから、迂闊なことは言わねえどいてくれ。

話を戻すぜ。

「そなたらはまさしく、父上の“知恵袋”であった。そして今日は余のい……よかろう、血筋は譲ろう。しかし“知恵”は、“考え”は譲りたくない。十代家治は凡庸なる将軍であった。しかし、一つだけ素晴らしいことをした。それは、田沼主殿頭を守ったことだ。主殿がおらねば、今日の繁栄はなかったのだ」

これを聞かされ、涙ぐむしかない意次。

「……余は、後の世にそう評されたい。叶えてくれるか?」

「……恐れながら! 上様は決して凡庸ならず! 田沼主殿頭意次、この身を捧げ、終生上様にお仕えしとう存じます!」

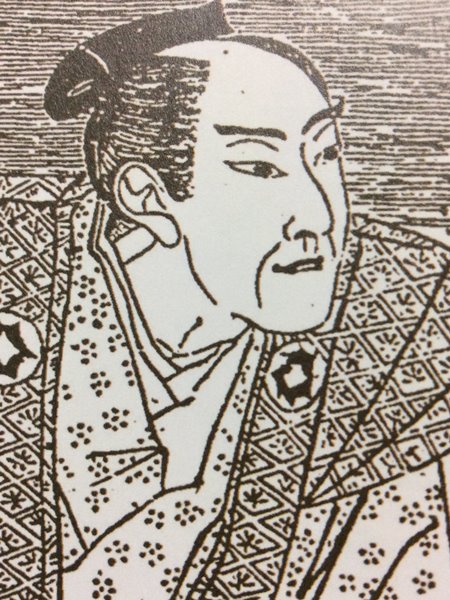

田沼意次/wikipediaより引用

見事です。べらぼうじゃねえか。ここの場面はそのまんま日本史教材にできるくれぇ出来がいいぜ!

まず、家治に言葉はまさに教科書通りなんです。

彼は四代・徳川家綱のように幼くして将軍になったわけでもなければ、九代・家重のように体が利かなかったわけでもない。むしろ詰将棋の本を記すほど秀才でした。

それなのに、彼の治世の政策はほぼ田沼意次によって上書きされてしまう。

家治の政治実績を語るとなるとそこは飛ばして、田沼時代について語ることが適切とされます。

ゆえに家治の評価は、田沼政治をどう評するかによって決まります。

田沼政治は昔から定期的に再評価されていて、幕末となると川路聖謨が高い評価をしているのですね。

そしてここは、江戸時代折り返し地点から幕末まで、どこに問題があるかもわかる。

2027年『逆賊の幕臣』予習タイムに最適でして、ちとお付き合いくだせえ。

江戸時代の将軍には、血統的にも転換点があります。

家治の祖父である八代・吉宗が入ったことが一つ目。

その後継者が家重であることは、長男重視の姿勢を貫いたことでもあり、家重以降は将軍自身よりも幕閣が政治を主導するターニングポイントとも言えるのです。

それは決して悪いと言い切れず、むしろ近世政治らしさともいえます。

ヨーロッパを見てみますと、近世にかけてのイギリスとフランスでは、後者の方が圧倒的に出来の良い王が多かった。

もっと正確に言えば、イギリスの王は破綻したどうしようもない暗君ラッシュだったんですね。

しかし、ナポレオン戦争の結果はどうか。

イギリスのジョージ3世は病で廃人同然。その摂政を務めていた王太子、のちのジョージ4世にせよ、追悼新聞記事に「バカな王だった」と書かれるほど、下劣なパリピ王でした。

それでもあのナポレオンに最終的に勝っています。

近世から近代へ向かう中、上に立つ君主の器量は必ずしも問われねえんでさ。

んで、それが如実に現れるのが『逆賊の幕臣』なんです。

まず、13代・徳川家定に子がないということで、徳川斉昭が我が子可愛さに慶喜を強引に将軍にしようとします。そして確定していた世継ぎの器量にケチをつけた。これがまずおかしい。

その後、14代・徳川家茂の夭折により、15代に慶喜が就任します。

この慶喜は確かに頭が切れる。周囲にろくに相談せずに自分中心で政治を動かそうとするうえに、保身第一でして、家臣領民を守るというのは常に後回し、とにかく身勝手な人物でした。

上に立つ人間が、下にいる者を顧みない。

その下劣さを小栗忠順は噛み締め、のたうち回ることになるでしょう。

小栗忠順/wikipediaより引用

そんな小栗たち幕臣がこのドラマ鑑賞会でもしていたら、ハッシュタグ付きでぼやいてそうですぜ。

ああ、この上様はよかった……てな。

鱗の旦那と蔦重、互いを理解し合う

鱗形屋に、思い詰めた様子の春町が来ました。膝をバンバンと叩いて頭を下げ、こう言います。

「すまぬが不義理をする! 俺は……耕書堂で書く!」

「何故よりによって、あんな盗人のところへ!」

そう返す鱗の旦那。片岡愛之助さんは巻き舌がうめえのなんのって。上方歌舞伎の出で、こんなに江戸の男になりきれるなんてすげえよ。

ここはちっと口調が歌舞伎ぽくなっていて、芝居がかっているんですな。そのくせ、にんまりと微笑んでしまいます。

これには裏がありまして、当初は「先生にも裏を話したらどうか」と、蔦重と相談していました。

しかし蔦重は「知らぬが花の吉野山でしょ」と返す。裏を知ったら悩んじまうかもしれねえ。鱗の旦那もそれに同意しつつ、これでますます市中から蔦重が嫌われると気を揉んでおりやす。

ま、それでも蔦重としちゃ春町先生を確保できて上々だってさ。

「俺のこた気にせず、うまく立ち回ってくだせえよ」

ここで鱗の旦那は感極まってこう言います。

「今まですまなかった、蔦重。わかってたんだよ、おめえを恨むのは筋違えだってことは。けどそうでも思わなきゃ気力も出なくてよ。おめえは何も悪くねえ。こうなったのはひとえに俺がしくじった。それだけだ」

「筋ちげえじゃねえです。俺だって、あわよくばとって変わりてえと思ってたし。お互い様でさ」

そう言われると、鱗の旦那も「富本の件もあるしな」と微笑んでいます。お互いやりてえようにやっただけだとよ。

今後どうするのか。蔦重が尋ねると、店を引き払い小さな店で小売でもするそうで、青本は当面博打を打てないからやらねえとか。

そして鱗の旦那が「もらってもらいてえものがある」と何やら包みを取り出します。

いらねえならいいんだ、と断りながら一枚の板木を取り出しました。

手にとって感極まる蔦重。それはあの『塩売文太物語』でした。

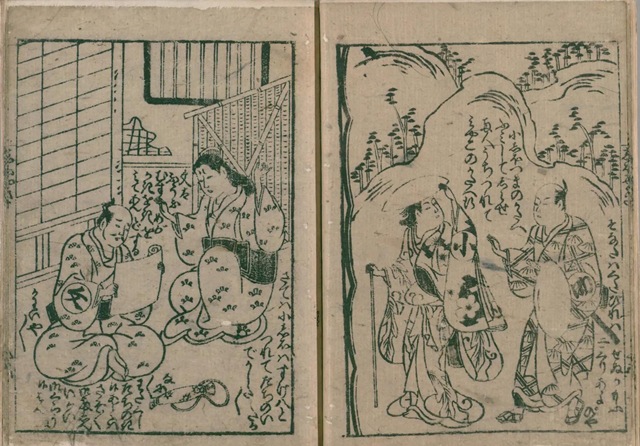

『塩売文太物語』/国立国会図書館蔵

なんでも火事の際にこれだけ焼け残ったんだとか。鱗形屋絵草紙の始まりを象徴するもので、青本を作らせてくれた蔦重に預けたいそうです。

思えば幼い蔦重は、駿河屋から初めてもらったお年玉を握り締め、これを買ったものでした。

うれしくて名前を入れて、それをあざみ、のちの花の井、あるいは瀬川になる相手に贈ったものです。

偶然に感激し、涙ぐむ蔦重。これ以上ねえお宝です。お互い感激し涙ぐんでしまいます。

「なんで泣いてんですか!」

「だってよ、うちの本読んだガキが、本屋になるってよぉ……びっくりがしゃっくりすらぁ!」

「大事にしまさぁ!」

そう笑い合う二人でした。

この言葉を手前の歌麿がじっと聞いている。当代一の絵師にすると言われても、別に蔦重はあれを描け、これを描けなんて言ってねえんすよ。

歌麿は現時点でも流通させられるほどの腕前なのにそうしていない。ただ幸せな生活を送らせて、そこからじっくりゆっくり「味」を育んでいくのでしょうね。

となると、東洲斎写楽は短期育成すぎんじゃねえか……となりそうで。

鶏から卵をとるにせよ、歌麿が大自然の中でいきいきと育てた地鶏ってんなら、写楽は狭いケージで育てた鶏くれぇの差は出るんじゃねえかな。

鶴喜と西与、鱗の店じまいを見届ける

かくして鱗形屋は、鶴喜に春町先生の件で頭を下げています。

鶴喜は「春町先生に詫びも入れられた」と、鷹揚に構えています。相性もあるし、自分で売れ筋は確保していますから。

しかも、ここで読み違いをしているのは、蔦重が確保したのは金のせいだと踏んでいる点ですね。

春町先生は吉原接待は効かねえもんな。でもよ、もっと深い彼の精神性は読めてねえようだ。

その横で西与はどうにも苦い顔だ。

「私ゃ、仇はとるからね! あいつの『細見』、もう一度たたき潰してやるよ」

「よろしく頼む」

鱗の旦那もそう返しちまうわけですが、いいんですかね。

鱗の旦那と長兵衛は日本橋から去るけれども、万次郎は「仇討ちだ!」と言い張る西与が育てることになっちまうんだが。

初代西村屋与八/wikipediaより引用

万次郎の頭の良さじゃァ、重宝されるだろうしな。

誰袖は地獄が似合う花魁になった

九郎助稲荷で、蔦重が鱗の旦那の未来を祈っています。すると背後から白蛇のような手が伸びてきて、あわせた手に絡んで来る。

誰袖でした。

「わっちらの恋も、うまくいきんすように」

抱きつかれた蔦重はため息をつき、稲荷の境内で何をするのかというと、稲荷はこうだ。

「さんざん惚れた腫れたとやっておきながら、どの口が言うかです」

そうぼやいてまさぁ。でも、稲荷さんよ、瀬川と違ってこっちの花魁には何か見えねえか?

すると誰袖は、こうだ。

「だってわっちら、夫婦になりんしたゆえ」

その手にあるのは、なんと誰袖は蔦重に500両で身請けを許すという大文字屋市兵衛の書状でした。

「今際の際に、親父様から遺言を頂きんした」

無理矢理書かせたってよ。なんつう女だ!『真田丸』でも石田三成が使った手じゃねえか!

「これであとは兄さんが、500両支度するだけでありんす」

そう手を合わせ「500両……」と祈る誰袖。

蔦重は足早に去りながら、こう呟きます。

「ああいうのが大奥で毒盛ったりするんだろうな」

蔦重には誰袖の危うさが見えてきてんじゃねえかな。いくら綺麗でもその皮の下には何か不吉なものがあるってことよ。

浮世絵の題材には、ホラーテイストの美女もおりやして、例えば平将門の娘である滝夜叉姫と、室町時代の地獄太夫です。

地獄太夫とは絶世の美女でありながら世の儚さを知り、地獄と亡者をあしらった身なりをしておりました。

一休と問答をしたとされ、地獄太夫と一休の問答は「一休髑髏」のモチーフの一つとされています。

『一休地獄太夫之話』/wikipediaより引用

前回、歌麿となる前の捨吉が背負っていた模様が、この一休髑髏を彷彿とさせるもの。彼の背中から髑髏は消えたようで、誰袖のもとへ飛んでいったように思えてくる。

いねが前回語った通り、色を扱うというのは「地獄商い」なんでさ。誰袖はこれから地獄を見せてくれやすぜ。

※続きは【次のページへ】をclick!