こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第18回鱗の置き土産】

をクリックお願いします。

鱗の旦那が蔦重に頼みたいこと

蔦重は、春町の親友・まぁさんに、お土産作戦を相談しています。

しかし、無理じゃないかな……とにべもないお返事。まぁさん本人は美女でどうでもなるのにな。

蔦重は鶴喜と春町の相性について聞き出そうとします。

と、まぁさん曰く、鶴屋は「万事洒落てる」とのこと。上方風ということでもありますかね。春町との相性はよくないだろうと推察します。

蔦重は、春町先生の執筆姿勢についても質問します。

とにかくいちいち悩んでいるとのこと。どっちでもよさそうなことでも悩んでいるとか。「春町の味の秘密はそうなのか……」と納得する蔦重。

そこへ長兵衛がやって来ます。

「お前、唐丸じゃねえか」

「いえ、俺はここの雇われの絵師見習いで、歌麿っていいます」

そうすらすら答えられても訝しむ長兵衛。蔦重が「似ているから懐かしくなって雇った」とフォローします。

確かに子役と本役が似ていますね。となりゃ、万次郎も似せた本役で、著しく成長して出てくるんじゃねえかな。そう思っちまいますね。

そうそう、大河ドラマの特徴として、役の年齢と演者の年齢差が必ずしも一致しないことがあります。

唐丸にせよ、万次郎にせよ、本役となりゃ蔦重演じる横浜流星さんよりも年長でもおかしくないと思いますよ。

「ところで今日はいか用たこ用で?」

長兵衛が父からの手紙を託してきます。

おめえさん、ひとつ春町先生を、鶴屋さんからかっさらってくんねえか――。

そう書かれています。

なんでもタッグを組んでできてきた草稿を読んだけれども、どうにもなんねえ、恋川春町を潰しかねない出来だったそうで。

そんなのは俺は御免だ、おめえもごめんだろ。

そう共に世に出した恋川春町のことを気遣っているわけです。

……ってことでよ、どうか、トンビが油揚げをさらうがごとく、かっさらって暮れの鐘。かっさらうのはお手のもんだろ。

蔦重なら誰もやってねえ「案思」を思いつくと見込んでいるのだと長兵衛が続けます。

まぁさんも「案思」なら土産にできる!と乗り気だ。春町は誰もやってねえことをやりたがる。

つまり、春町がどうしてもてめえで書きたくなる、斬新な「案思」を持っていきゃいい。そうすれば「義理」をかなぐり捨てることになる。

そう鱗の旦那も見抜いていたと長兵衛は言っているぜ。

かくして蔦重は快諾し、文通を通して二人で斬新な「案思」を考えることを返事しました。

蔦重は、春町先生が食いつく「案思」は鱗の旦那こそ知っていると見込んだわけでさ。

「おうよ、んなもん、お安い御用の丑ってもんよ!」

鱗形屋は長兵衛から聞かされ、やる気を出しています。

斬新なプロットを練る会議

かくして吉原で「案思」提案の会へ。

参加者は鱗の旦那、蔦重、まぁさん、歌麿、きく、りつ、そして志水燕十もいます。

こいつぁ、元は北川豊章と名乗っていた武士だな。北尾政演もおります。

しかし、皆が出したアイデアは、どうしても既存作があるようなんですね。

でも、ここで突っ込みたくなりませんか?

ここであがるプロットよォ、現代でいえば青年漫画のお色気18禁ラブコメディみたいなのばかりじゃねえか。

カッコいい兄ちゃんたちが続々と集合して、巨悪に立ち向かう、そういう少年漫画やアメコミ映画みたいなモンがない。

お気づきになりやしたかね。先にあげた曲亭馬琴が手掛けた『南総里見八犬伝』系がないんですよ。

実は、まだ江戸っ子は知らないんすね。

彼らが本格的にバトルものに覚醒し、貪るように読み漁るようになるのは、もうちっとあとのこと。楽しみに待ちましょう。

行き詰まる中、歌麿が、いっそ絵から考えたらどうかと切り出します。

青本は絵と文がある。だったらこんな絵が見たいというところから考えてみてはどうかと提案します。

「それだ!」

これには皆賛同し、あらためてアイデアを捻ります。

まぁさんは西洋の化け物。

政演は女郎相撲。

燕十は赤子だらけの賭場を提案。

すると、ここで無駄にVFXを駆使した妙な髷に変化していく。

蔦重は「百年先の髷」と思いつきました。かくして江戸SFの百年先の髷企画が編まれるわけです。

蔦重こそ理想の編集者だ

春町はまぁさんに呼び出されて、蔦重の持ち込んできた「百年後の江戸」という案思を提案されます。

「聞くまでもない」

と、その場を去ろうとするも、立ち止まってしまう春町。脳内には様々なイメージが浮かんでゆく。

「俺は描けぬ。俺は鶴屋で描かねばならぬ」

「んじゃこれを、鶴屋で描くってなぁどうです? 俺ぁ春町先生のそれがみれりゃいいんで、使ってくだせえ」

「……いや、いや、そういうのはよくない。それでは盗人だ。誰か別のものにやってもらえばよかろう」

迷いつつも断る真面目な春町先生。

それでも蔦重は、春町先生にやってもらいたいと粘ります。地口が化け物になって、本屋を襲う『辞闘戦』(ことばたたかい)を読んで唸ったんだそうで、誰にも思いつかねえとさ。

「ほかの誰よりも、春町先生が考えた、奇天烈で、けど膝打つような、そんな百年先の江戸を見てみてえんでさ!」

「……俺でよいのか。古臭いぞ、俺は」

「古い? 新しい? んな、鼻くそでしょう。だって、先生が書くのは百年先の江戸ですよ」

蔦重はそんな殺し文句を言い出しましたぜ。

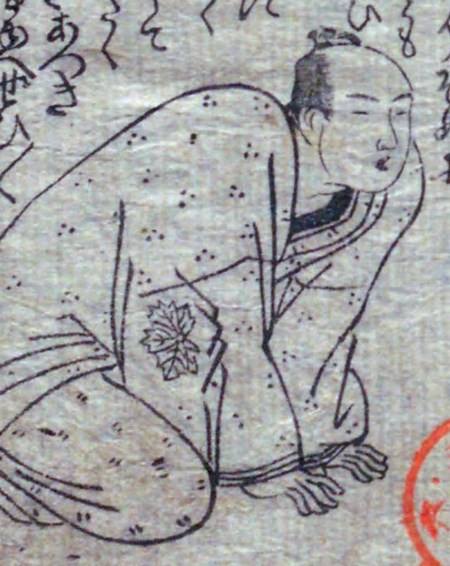

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

すると、迷う春町に、まぁさんが畳み掛けます。

「鱗の旦那も見てみてえんじゃねえかな。お前さんの書く、この先の江戸。きっと誰よりもみてえと思うよ」

これが春町の生真面目さなんですね。鱗の旦那に恩義があるもんだから、彼が紹介した鶴喜を切れねえ。

んで、ここの蔦重のセリフは、このチームそのものにある気質のような気がしますぜ。

『麒麟がくる』のとき、池端俊策先生は語彙は難しすぎるんじゃないかと思いましたし、ちょっと癖が強いし、古き良き昭和の風格があると思ったもんでした。

でもよ、そういうのを古いってことで切り捨てちまったらよくねえんじゃねえか。

『麒麟がくる』は、チーム前作の『軍師官兵衛』からの反省が生きていると思いました。

やりたいことはあるし、当時の流行りに合わせていて、題材も役者も手堅いのに、何か足りねえモンがあった。それが「味」だったんじゃねえかな。

古いとか新しいとか、ウケとかファンダムとか、そういうのを超えた「味」。

彼の書くものをなるべく活かしたいと大事にする気持ち。

それがものづくりでは大事だと思いやすぜ。

家治は実子相続を諦めた

そのころ徳川家治は、閨で鶴子の寝姿を見つつ、何か思うところがあるようです。

翌朝、登城した田沼意次に「実子を諦める」と宣言しました。戸惑う意次は「知保のあおった毒は弱く死に至るものではなかった」と反論します。

もしも家治に実子ができれば、御台所でない知保は養母となれない。同じく、種姫の出である田安家も家治実子の御台所とはなれない。

両者が結託した狂言だと示唆するのです。

それでも、優しい家治は知保の心の叫びを無視できません。

徳川家治/wikipediaより引用

意次は、己の血を引かぬ者が将軍を継いでもよいのかと迫りますが……家治は己の血をむしろ継がせたくなかった。怖いのです。

家治自身は健康で聡明だったとされますが、父の徳川家重は言語不明瞭かつ乱行が目立つ将軍でした。

家治の子は皆病弱で、女子を含めて育ったのは家基だけ。授かっても無事育つかわからないと結論づけたのです。

確かに乳幼児死亡率が高い時代です。この懸念ももっともなことといえる。

これは日本史において家制度が確固たるものとなった江戸時代らしい悩みと言えるでしょう。

江戸時代も折り返し地点を過ぎれば、旗本御家人も、商家も、婿を含めた養子を入れ、家という器を保つことができる。自分の血にこだわりすぎていると、かえって存続できなくなるわけですね。

そして悩んだ末に、ひとつの結論に達しました。

跡を告げる男子は一橋家にしかおらぬ。

これは果たして偶然なのか――意次と高岳が到達できなかった真相へと、家治は近づいています。

しかし、家治は真面目なのでこれをむしろ天命とみなしてしまう。

かの吉宗公が体の利かぬ長男・家重に跡を継がせた報いではないか、と。

確かに家重が世継ぎとなったとき、聡明な弟たちは歯ぎしりをしたとされています。その弟たちの継いだ家から将軍が出ることに、家治は何かを見出してしまったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!