こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第31回我が名は天】

をクリックお願いします。

地べたから見た浮世とは

蔦重は深川の長屋で、新之助に「貸金会所令」の意図を説明しています。

実はよくできた仕組みだというわけですが、新之助は懐疑的。

仕組みはよくとも、金が戻ってくるかどうかわからないと新之助は反論します。

蔦重も、その怒りはもっともだと前置きして続けます。取られるのは家主だけで、新さんたちは取られない。そう言われて新之助は驚いている。

「その辺もちゃんと考えられてる」

笑顔になる蔦重に、冷や水を浴びせるような言葉が、縁側に座り背を向けているふくの口から出ます。

「蔦重は相変わらず田沼贔屓だね。考えているふりをしてるだけさ。だって家主は金を出せと言われたら店賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし。油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓(みずのみひゃくしょう、土地や年貢賦役を持たぬ貧農)からもっと米を取る。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところツケを回されるのは、私らみたいな地べたを這いつくばってるやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ、蔦重」

抱いたとよ坊をあやしながらそう言うふくに、蔦重は言葉を失うしかありません。

するとそこへ泣く赤ん坊を抱えた二組の母子がきます。彼女は、実の子だけでなく、近隣の子にも乳を与えていたのです。

「くたびれねえんですかね、あっちこっちに乳やって」

蔦重は、よし坊を抱いた新之助と外に出てそうつぶやきます。

「うちは蔦重のおかげで少しばかりいい目を見させてもらっているからと言っていた。私は人に身を出し出すのには慣れているから、とも」

「……何も言えねえです、俺」

「俺もだ」

ふくの身の上をふまえた言葉を知り、男二人は言葉を失っております。

困った時はお互い様――ふくは周囲に慈悲を分け与えているのでした。

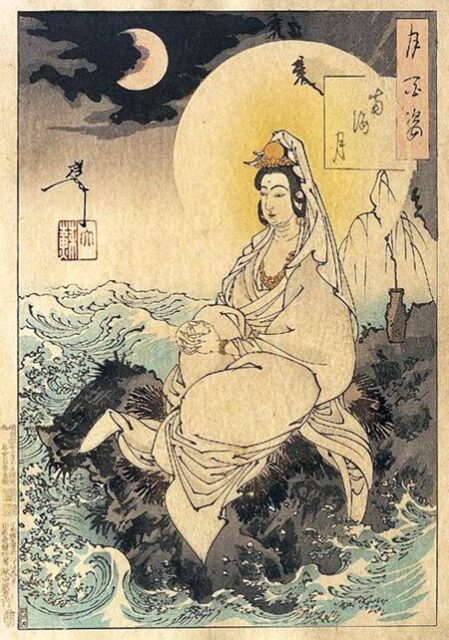

吉原の遊女は歌舞音曲に秀でた天女にたとえられます。その天女であったうつせみは、貧乏長屋のふくとして観音菩薩になったように思えます。

月岡芳年『月百姿 南海月』/wikipediaより引用

家治の身に異変が

江戸城では、家治が月次御礼に欠席するという異常状態が発生していました。

松平定信に与する者たちはこれでは訴えられぬと失望しています。

「もしや謀ったか?」

定信は意次へ疑いの目を向ける。

史実の松平定信も、江戸時代の政治家ではワーストクラスの猜疑心を持っていました。一足飛びにこうなるところが、実に彼らしい。

松平定信/wikipediaより引用

しかし意次も冴えない顔色をしていました。松平康福が「何か聞いているか?」と確認するも、意次も大水の件にかかりきりで把握していない様子。

するとようやく定信は、意次にとっても想定外だと確認できたようです。

一橋治済は水を打ったような静かな顔をしている。

稲葉正明が、意次をそっと廊下へ連れ出しました。

なんでも昨日夜半から家治は腹痛とのこと。食あたりではなく、毒味役は無事とのこと。

医師の診断では、体調不良のためいつもならば大丈夫なものに当たったのだろうとのことです。

するとそこへ医師が出てきて、家治のお召しだと告げます。

「醍醐を食された?」

驚いて返す意次。

家治は脇息に寄りかかり、黒ずんだ顔色をしています。

事件をまとめましょう。

・越中(松平定信)の指南

・知保が、大奥で手作りした

知保は、家基を殺したのは意次だと疑ったことがある。

定信は、意次を「虎の威を借る狐」と罵倒した。狐を倒すため、虎である家治を倒そうとしたということか……と、動機はある。

醍醐と聞いて意次は驚いたことも、腑に落ちます。

毒殺は、臭いや癖が強く、かつ食べ慣れないものに混ぜた方が気づかれにくい。往年のミステリでは毒殺といえばカレーあたりに入れることが定番でしたね。

こうした条件を考慮しながら「家治は毒を盛られた」と疑っています。しかし、それを表に出せないことが“その者”の狙いだと意次は察しております。

“その者”とは……涼しい顔でいる一橋治済ですね。

意次は、さすがに怒りを隠せません。

「何故かような無益なことを繰り返すのか!」

「あやつは……天になりたいのよ。あやつは人の命運を操り、将軍の座を決する、天になりたいのだ……そうすることで、将軍などさほどのものではないと、あざ笑いたいのであろう。将軍の控えに生まれついた、あの者なりの復讐であるのかもしれぬな……」

そう苦しげに語る家治です。

しかし優しい彼は、知保が絡んでいるからには奥医師に真相を告げられません。そこで毒おろし(解毒)が得意な医師の手配を意次に依頼します。

史実でも、家治が病床に就いた際、意次は御殿医以外の者をつけました。それを織り込んだ展開ですね。

一方、知保は、家治の具合が悪いことを大崎から聞いて動揺しています。

自らが手がけた醍醐のせいか?

思わずそう口走ると、大崎が強く嗜めます。もしもそうなれば、醍醐作りに関わった者の首がいくつ飛ぶかわからぬ。そうキッパリと断言します。

大奥で作ったということも重要です。

江戸時代を通してみると大奥で怪事件がなかったわけでもありませんが、曖昧なまま葬られています。権力ゆえにそうできたのでしょう。

そう言われると、ずっと大奥にいた知保も何もいえぬと理解してしまいます。

ただ震えるしかない知保を力づける大崎。

「大事のうございます。私がお守りいたしますゆえ」

そう優しく微笑みつつ、目がすっと冷たくなる大崎。

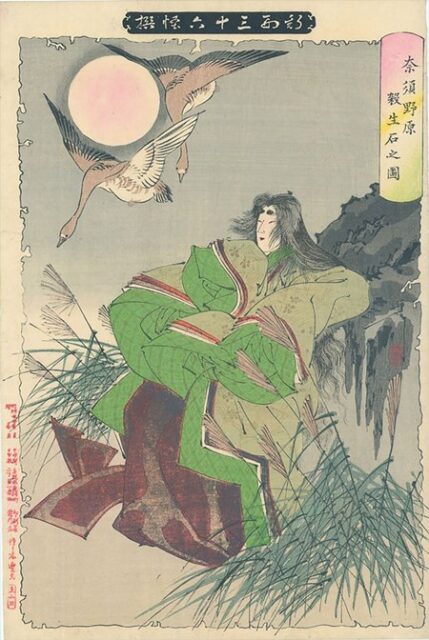

これは浮世絵で見た顔だ。そう毎回思わされる、それがこのドラマです。

月岡芳年『新形三十六怪撰 那須野原殺生石之図』/wikipediaより引用

まさしくこの秋の霜のような冷たい眼光を持つ美女が、妖怪画等で描かれてきたものです。妖女の眼差しがそこにはありました。

※続きは【次のページへ】をclick!