こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第31回我が名は天】

をクリックお願いします。

保身をはかる田沼派老中たち

家治はそんな冷たい悪意により、苦しみ抜くしかなく、知保は祈るしかない。

一方、松平康福と水野忠友はまだ立ち回らねばなりません。

康福は今回の件を、大奥からの訴えとして、「主殿頭が医師を変えたため」ということにしようとしております。

忠友は反論するどころか、替えた医師に毒を盛らせたという噂を言いだす始末。

風向きはもう変わったと踏まえ、康福も含みを持たせて言います。

「……もはや我らも、“土産”は考えた方がよいかもしれぬな」

「土産?」

「土産がなくば、我らも一蓮托生となろう」

要するに、次の権力者が喜びそうなことを考え、それを差し出しつつ保身を図るということですね。

なかなか高度で難易度の高い脚本になってきました。同じチームの『麒麟がくる』でも感じたことですが、作り手は難易度を上げることをおそれていない。良い傾向ではないでしょうか。

再来年『逆賊の幕臣』の予習にもなりますが、この“土産”のことでも。

主人公である小栗忠順はじめ、明治維新の犠牲者は往々にしてこの“土産”により命を落とすなり、失脚したものもいました。

武士は忠義だのなんだの言われる一方、寄らば大樹の陰とばかりに、保身を図る連中も少なくない。幕末から維新への流れなぞ、そうそう綺麗事ではありません。

討幕を志しながら保身のため一橋慶喜に仕えた渋沢栄一のことを、小栗忠順はきっちり見抜いて毒を吐いていました。

かくして意次は罪を背負わされ、目通りすら禁じられました。

康福が、意次推挙の医師のせいで具合が悪くなったと告げると、意次は愕然とします。

すでに康福の中で筋書きは決まっていて、意次を冷遇すればするほど得点はあがるわけで、医師が悪いの一点張り。もう登城させられないと言い切ります。

意次はなおも食い下がり、家治の具合を聞き出そうとします。

「のう、主殿頭。ここはひとつ、自ら退くことを考えてはどうじゃ? その方がまだそなたの負う傷も浅く済もう。自ら退く覚悟を見せれば毒を盛った疑いも晴れようというもの」

「上様に毒を盛る理由が、この私のどこに! 上様だけが頼りのこの私のどこに!」

意次は怒りを滲ませてそう反論します。確かに家治を排除する理由など一切ありません。

「そなたのために言うておる! 自ら退いた方が家も禄も守れよう。このままでは全てを失いかねないぞ」

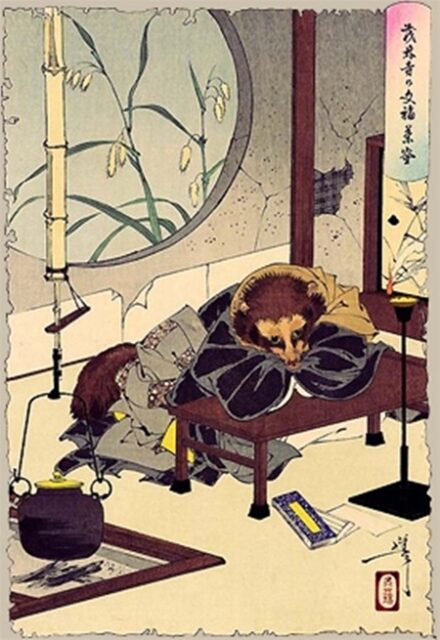

康福は老獪、分福茶釜じみた顔でそう噛んで含めるように言います。

月岡芳年画『新形三十六怪撰 茂林寺の文福茶釜』/wikipediaより引用

確かに田沼家はこの後も存続しています。水野忠友の娘を妻とした意次四男・田沼意正の代には相良藩主に復帰し、側用人にも取り立てられました。

実は田沼氏の没落はそこまで酷いといえなくもない。意次の政治方針が覆されたことは大きな痛手ですが、これも完全否定できたとも言い切れません。

そんな先のことはさておき、ドラマに戻りまして。

田沼意次は去るほかない

意次が自邸に戻ると、水野忠友が来訪し、政策の頓挫を伝えてきます。

御貸付金会所と印旛沼干拓は中止。遠からず蝦夷についてもそうなるであろうとのことです。

平秩東作が命懸けで守ったものは何だったのか?そう思われる方も多いでしょうが、まったくその通りでして、蝦夷地報告書の受領すら拒否される事態に陥ります。

意次は静かに、家治の具合を聞きます。忠友は変わりなく息災だと返します。

意次は立ち上がると、もう一度「上様のお加減は?」と聞き直します。黙したままの忠友の前に、意次は老中の職を退く書状を置きます。

「老中の職、上様にお返し致す」

そう告げると、意次は去ってゆくのでした。

なぜこの忠友は将軍の具合を言わないか?

当時は、将軍や幕府要職の死は公表せず、準備が済むまで重病扱いにすることが慣習としてありました。

実際には亡くなりそう、あるいは亡くなっていても、側にいなければ伝わらないのです。

といっても、それを察知して茶化すのが江戸っ子の密かな楽しみではあるのですが……。

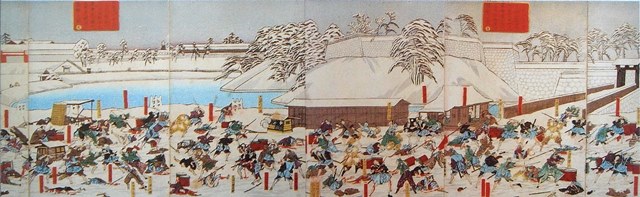

幕末大河でもおなじみの桜田門外の変は、配達中の仕出し屋・嶋村も事件に巻き込まれ、あっという間に噂になりました。

「桜田門外の変」/Wikipediaより引用

首と胴が離れているのに病死扱いとされるシュールさを、江戸っ子がネタにしないわけにはいかない。

今回も洪水ネタで戯作者がふざけておりましたが、井伊大老暗殺も狂歌のネタとしては旬で最高であり、ふざけた狂歌がバンバン出回ったものです。

ちなみに小栗忠順ら万延遣米使節団は、帰路で「タイクーン(将軍)が暗殺された」という不確かな情報を耳にして焦っています。

実際はタイクーンでなく井伊大老であったわけですが、帰国したら自分の上司が殺されていた小栗忠順は本当に大変なことになりました。再来年の放送を待ちましょう。

そして小栗こそ、田沼意次の貸付金会所頓挫に対して最も眉を顰めていてもおかしくはない人物です。

彼は近代化のために金策、金策、金策の日々でした。

「カネがない……」

小栗はそう頭を悩ませてばかりであったとか。

金融重視の田沼政策が実現できていたら、彼はどれほど助かったのか。今年の大河は再来年と接続する部分が実に多い。

『3ヶ月でマスターする江戸時代』の再放送も期待したいですね。

そしてもうひとつ、田沼意次の行政手腕について。

江戸の災害対策や全国規模での政策は失敗していますが、相模の自領では洪水対策がきめ細やかで領民は安堵していました。

後に幕領とされるとなると、領民は駕籠訴までして田沼による政治を望んだのだとか。

田沼意次にせよ、松平定信にせよ、基本的な行政能力は高かったのですね。

天は見ている

そして天明6年(1786年)8月――家治はとうとう今際の際を迎えていました。

枕頭には西の丸こと徳川家斉が控えています。前髪は落としているものの、まだ幼い少年です。

「西の丸……もう……時もなさそうじゃ。故に大事なことを一つだけ……田沼主殿頭は……まとうどの者である。臣下には正直な者を重用せよ。正直な者は……世のありのままを口にする……それが……たとえ我らにとり、不都合なことでも……政においてそれはひどく大事なことだ」

「はい、父上様」

そう答える西の丸は果たして理解できているのかどうか。

「長生き一つできぬ、不甲斐ない父ですまぬな……」

家斉の背後に、実父の一橋治済が映り込むのがなんとも皮肉なこと。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

朝から魚や生卵などを口にし、とにかく身体頑健であった治済。そんな彼の子である家斉も長寿であり、かつなかなか政権を手放さず「大御所時代」と呼ばれる長い統治を行うこととなります。

「家基! うぅ……家基……」

突如、我が子の名を呼ぶ家治。

病床から這い出し、家斉を超えると、治済のもとへ這ってゆきます。

「家基……悪いのは父だ……全て、そなたの父だ……よいか……天は見ておるぞ! 天は、天の名を騙るおごりを許さぬ! これからは余も天の一部となる……余が見ておることをゆめゆめ忘るるな!」

治済に掴みかかりながらそう言うと、倒れ込み、動きが止まります。

「いまのは?」

そう問われた治済はこう返します。

「西の丸様と、家基様を間違えておられた。はあ……おいたわしや。もはや夢と現もお分かりにならぬように……」

こうして家治は命を終えました。

治済は我が子に向き合い、こう言います。

「西の丸様、上様には及びませぬが、これからはこの父が、西の丸様をお支え申し上げます。どうぞご案じなく」

家治の死を、意次は目にすることはありません。家で将棋盤に向かっています。

今後のことを踏まえますと、このシーンもなかなか示唆的でして。

涼しい顔をしつつ、治済は家治を教訓にした生き方を我が子に押し付けます。

滋養強壮に気をつけるまではよいにせよ、家治のように男子一人しか儲けられぬとなると問題。

そこで、ともかく子作りをせよと吹き込むのです。

家斉はそれこそ現代版枕絵のような映像作品にもしばしば登場させられたものですが、毒親による子作り促進というおそろしい目にあったからこそ、そうなってしまった一面がありました。

そして大勢の子ができた結果、幕府財政はますます逼迫。

将軍の子のために官位を与えようとしたものだから、結果的に天皇の地位も上昇するという事態を巻き起します。

その家斉は、家基の墓参りを欠かさず、祟りを恐れていたようでして。

ドラマとはいえ一橋治済をこうもあくどく描いて良いのか?そんな疑念を抱く方もいるでしょうが、このくらい猛毒でも適切なのかもしれません。

松平定信の言葉を思い出してみましょう。

田沼意次を、家治という虎の威を借る狐だと喝破しました。

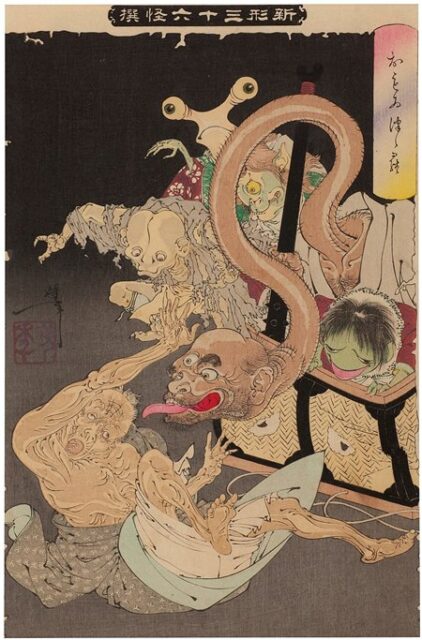

これが家斉の代になると、虎の威を借る者は治済になります。しかも治済は狐どころか、妖怪の類です。そのせいで定信は返り討ちにされるといえなくもない。

治済は天意を気にかけるどころか、当時から「先憂後楽の逆」だと評されています。

よい為政者が「先憂後楽」、つまりは災いを先んじて憂い、禍が過ぎてから楽しむのだとすれば、治済はその逆。

人の苦しみなどどうでもよく、よき為政者たらんとする意思すらないということです。

そんな妖怪の詰まったつづらが開いちまったってことでさ。

月岡芳年『新形三十六怪撰 おもゐつゝら』/wikipediaより引用

そして治済たちにとっては都合の悪い「まとうどの者」が重要というのもその通りでしょう。

これは内政だけでなく外交の問題なのですが、幕府は西洋事情をオランダからのみ仕入れていました。

しかしオランダにしても自国の権益第一で、自身の立場を損ないかねない、都合の悪い情報はなるべく届けたくない。

ナポレオン戦争後の世界史では、オランダというチャンネルだけでは不足します。

これまた田沼意次から松平定信にかけて、ロシアとのチャンネルを確保するまでに至ることができていれば歴史はもっと違ったのでしょうが、そうはなりませんでした。

この妖怪を放ったツケは、くどいようですが小栗忠順らが直面させられることになります。

江戸幕府の引き返せない点は家斉時代にあると言えます。

その前の田沼時代にこそ、歴史を変えるターニングポイントがあったとみなすことは適切ではないでしょうか。

家治の死は、世の節目となるものであり、九郎助稲荷はこう語ります。

その一方、市中の片隅の小さな小さな死――。

※続きは【次のページへ】をclick!