こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

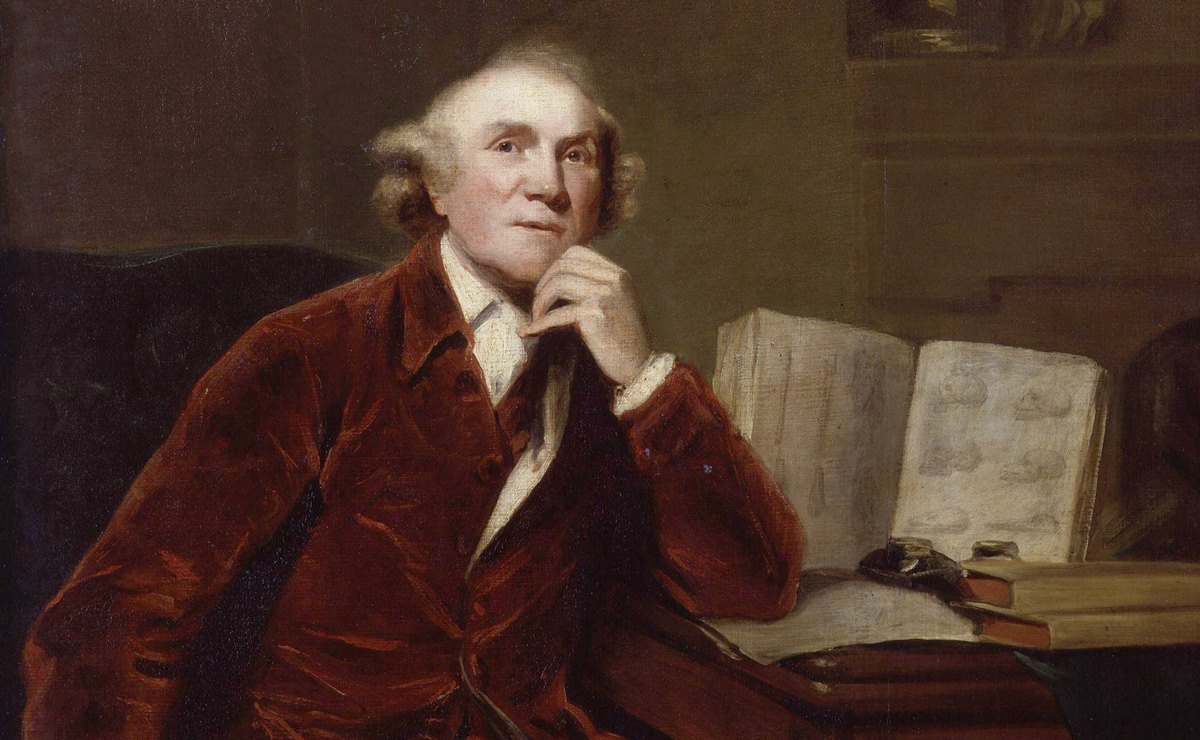

【ジョン・ハンター】

をクリックお願いします。

心臓を病みながら

ジョン・ハンターは明らかに働きすぎでした。

1773年のある日、ジョンは朝食後に激しい胸部痛に襲われます。

これは狭心症の発作で、以降、何度も発生するのですが、当時は効果的な治療法がありません。

後年の手紙で「私はいつか自分の心臓に殺されるだろう」と予測しつつ、ジョンは持ち込まれる様々な仕事や日常の診察をし続けます。

そして1776年1月には、ときのイギリス王ジョージ3世の特命外科医に任じられました。

ジョージ3世/wikipediaより引用

おそらく従来通りの瀉血その他で効果がなかったため、全く違った治療法を厭わないジョンにお呼びがかかったのでしょう。

これによってさらに名声が高まり、貴族や富裕層の診察依頼が増えていきました。

蘇生法の研究

もうひとつ、この頃のジョン・ハンターが関与したのが蘇生法です。

当時、ロンドンでは「投身者救助会」という慈善団体がありました。

テムズ川などでうっかり溺れた人を助けるための団体でしたが、協力していた医師は、瀉血など「万能と思われていた」治療法をやっていたため、当然成功例はゼロ。

そこで1776年、救助会の提唱者であるウィリアム・ホーズが、ジョンに「より実用的な蘇生法を考えてほしい」と頼んできたのです。

ジョンはこれを引き受け、具体的な蘇生法をまとめてホーズに渡しました。

同時に王立協会にも「一時間以内に正しい処置を行えば、蘇生は可能である」とした報告書を提出。

この中で彼は次のような蘇生法を提案しています。

「鼻と口から空気を入れることが重要であり、おそらくは酸素を使うとより効果的だ」

「心臓が止まっている場合は、電気で刺激を与えると再び動くかもしれない」

これらが正しかったことを証明するには20世紀まで待たねばなりません。

ジョンの頭脳の中では確立されていたとは驚きですよね。

こうして多忙が続いたためか、1777年にはジョンの健康が本格的に悪化し始めます。

4月にめまいを起こして10日間寝込み、8月にはアンに無理やりバースへ連れて行かれたこともありました。

バースは湯治場として有名なところですが、ジョンは湯治の効果には懐疑的だったそうです。それでも行ったあたり、妻への愛なんですかね。

ジョンは自分が死んだ後も妻子が暮らしていけるように、準備しておこうと考えました。

そこで解剖学と博物学のコレクションを整理するため、弟子たちに目録を作らせます。

しかし、兄ウィリアムにかつて制作した標本や研究結果が持っていかれてしまっており、ジョンは静かに怒っていました。

そして1780年に王立協会の会合で兄を糾弾し、それをきっかけとして兄弟の縁はぶっつりと切れてしまいます。

ウィリアムは信心深く、ジョンはあくまで生物については科学的な見方を優先したので、根本から理解し合うことは難しく、それが表面化した形でした。

1783年にウィリアムが亡くなったときも、特別に言葉をかわすことはありません。

ジョンは葬儀にも出席しませんでしたし、ウィリアムも遺言書の遺産に関する部分で、ジョンの取り分について全く触れていなかったため、兄弟の溝の深さがうかがえます。

後々になっていくらか悔恨の念が湧き上がってきたものか、ジョンは講義の後に涙をこらえながらウィリアムの功績を称える発言をしたことがあったそうです。

血縁者だからこその難しさなのかもしれません。

巨大な動物への興味関心

しかしジョン・ハンターには後悔に沈んでいる暇はありません。

この時代、南アメリカやアフリカ、アジアでヨーロッパ人にとって珍しい動物を探し、その遺体を標本として持ち帰るハンターたちがいました。

その一人であるウィリアム・パターソンが1779年にキリンを持ち帰ってきました。

当時のヨーロッパでは「伝説上の生物」とされていたうちの一種ですから、注目度は抜群。

それだけに未知の生物を適切に処置し、剥製にできる技術を持っている人はいません。

そこで彼のパトロンだったレディ・ストラスモアが、ジョンにキリンの皮膚と骨格の大部分を寄贈してくれたのです。

ジョンは大喜びで筋肉を調べ、剥製に仕立てました。

あまりにも大きすぎてそのままでは飾れず、仕方なく脚を外して「頭~首~胴体」を飾ったのだとか。

1781年にはテムズ川にトックリクジラが曳いてこられ、やはりジョンの興味を引きました。

トックリクジラはイルカのような背びれを持つクジラで、顔もどことなくイルカに近い作りになっています。

学術的にはイルカとクジラの差はさほどないそうですけれども、まさにそんな感じの生き物です。

トックリクジラ/wikipediaより引用

ヨーロッパでは鯨の油を燃料や食品、はたまた蝋燭などに用いており、専門の商人までいたほど。こんな滅多に手に入らない巨獣をジョンが見逃すはずもありません。

と、ジョンはここでは強硬策には出ず、鯨油商人と交渉して解剖させてもらいます。

解剖はテムズ川で行われ、必然的に公開作業となり、様々な新聞や雑誌で記事が書かれました。

無事に解剖が終わり、骨格を手に入れると、今度は置き場所が問題になります。

すると、ちょうど家の賃貸契約が終わりかけていた時期でもあり、ジョンは理想の展示場所を兼ね備えた物件を探し始めます。

「巨人の骨をゲットだぜ!」

そんな中で迎えた1782年、ロンドンの注目は”巨人”に集まっていました。

アイルランド生まれのチャールズ・バーンという男性で、なんと身長は8フィート4インチ=約2.53m!

現代までのギネス最高記録では2.72mのロバート・ワドロー(1940年に計測)ですから、18世紀の人物だということを考えると、チャールズの規格外っぷりがわかります。

チャールズ・バーン(中央)を描いた挿絵/wikipediaより引用

古い時代には、こういった”巨人”と呼ばれる人をはじめ、体に奇形を持つ人々は見世物小屋で働くことが珍しくありませんでした。

現代ならば人権問題ですけれども、職業の選択に限りのある時代においては、むしろ「自分で稼いで食べていける」ことがメリットだと考えられていたフシがあります。

ロンドンでも珍しい動物や奇形の人々を見せて見物料を取る商売が行われており、チャールズもそのためにやってきたのでした。

チャールズは派手な芸ではなく、「巨大な紳士」として客をもてなすという変わったサービスで人気を博しました。

国王夫妻や貴族にも招かれ、大いに稼ぎましたが、その中でジョンだけは違った意味でチャールズに注目していました。

「巨人の体を研究してみたい」

まぁ、これまでのジョンがやってきた事を考えれば、至極当然な流れですよね。

遠目にチャールズを観察したジョンは、彼の高身長は先天性異常によるものと考えており、寿命が尽きるのも遠い話ではないと予測。

さらに、都会の流行が過ぎ去った上、別の”巨人”がロンドンにやってこようとしていたこともチャールズの寿命を縮めました。

人間、うまく行かない時期が続くと、何かしらに依存する傾向が強まるものです。

この時代ではその依存先は限られており、チャールズは酒に溺れるようになってしまいました。

結核になっていたという話もありますし、チャールズ自身、死期が迫りつつあることを悟っていたのかもしれません。

ジョンは辛抱強く、チャールズにお迎えがくるのを待ちながら、なんと本人に

「命が尽きたら体を貰えないか」

と掛け合いました。

”検体”という概念がまだまだ一般的ではなかった時代にこれを、しかも本人に言えてしまうというのが、ジョンのネジが飛んでるところですね。

当時として一般的な信仰心を持っていたチャールズは、当然この申し出を震えながら断りました。

もちろんジョンがその程度で諦めるはずもなく、人を雇ってチャールズの身辺を見張らせ、今か今かと「その時」を待ち続けます。

その間にレスター・スクエアで4階建ての広々とした家が手に入り、ジョン一家の生活する部屋はもちろん、アンが客をもてなすための広い応接間までありました。

しかし、キリンやクジラの骨格標本を飾るにはまだまだ足りません。

そこでジョンは裏手の家と、二軒を繋ぐ間の土地を購入し、ドッキングさせる工事を頼みました。これまで手に入れてきた全ての標本を飾る舞台が整い始めたのです。

もちろん、ジョンの脳裏にはその中に”巨人”を迎える予定も組み込まれていたに違いありません。

ジョンがいろいろな意味でワクワクしている間に、チャールズはますます健康が悪化。

死期を悟った彼は、信頼できる友人たちに

「俺の遺体は鉛の棺に密封し、海に沈めてくれ」

と依頼して息を引き取りました。

新聞でチャールズの死を知ったジョンは、葬儀屋を買収して棺の中身を入れ替えるという凄まじい方法で、”巨人”を手に入れました。

ジョンにしては珍しく、じっくり解剖をせずに骨格だけを残していますが……足がつくのを懸念したのでしょうか。

この頃には、ジョンの解剖や医学の知見は世間で揺るぎない評価を得ていました。

貴族や富裕層、高位聖職者などが死後の解剖を依頼してくることもあり、彼らの患部は後年の医学のため、標本として残ることになります。

※続きは【次のページへ】をclick!