主君というのはハードな仕事です。

なんせ他の職業のように選択の自由がなく、仮に正室の長男だった場合、生まれた瞬間に将来が決まってしまうのですから、やる気のない王様が出てくるのも仕方ありません。

そういう人ばかりだと国が危うくなってしまうので、時にヤル気の塊のような王様もいるわけですが、あまりよくない最期を迎えることも多いような気もしまして……。

1422年8月31日、イングランドの王様だったヘンリー5世が急死しました。

いきなり不穏な空気が流れていますが、まずは経緯を見ていきましょう。

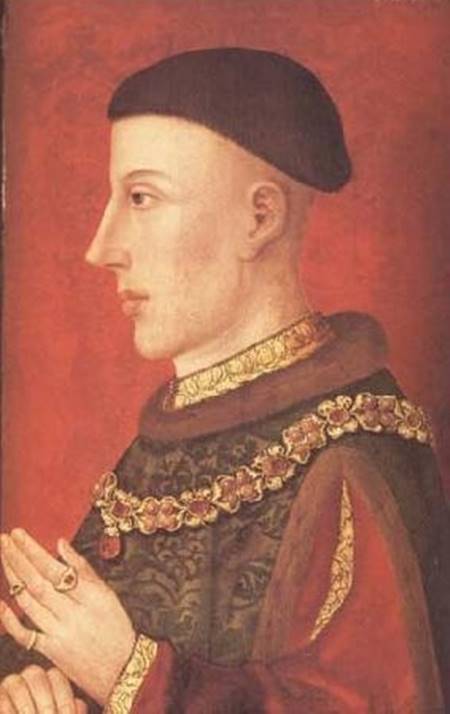

ヘンリー5世/wikipediaより引用

英語を公式に使うようになった王様

そもそも彼は、本来なら王様になるハズではありませんでした。

生誕時には従兄がイングランド王を務めていて、王位が回ってくることはまずないだろうと思われていたのです。

しかし、従兄の血筋からヘンリー5世の父親に王位が移ると、瞬く間に次期王位継承者とみなされ、要職を歴任することになります。

ヘンリー5世が即位前に得意としていたのは軍事で、何回も国内での反乱を収めました。

即位してからは内政にも積極的に取り組み、王様らしい王様になっています。

特筆すべきは【公式文書で積極的に英語を使い始めた】ということです。

「イングランドってイギリスでしょ?他に何語を使うのよ?」

そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。

少々長くなりますが、イングランドとフランスの関係をおさらいしておきましょう。

百年戦争までのイングランドは、ブリテン島だけでなく、現在のフランスにおける北西部や南西部にも土地を持っていました。

なぜかというと、それまでのノルマン朝・プランタジネット朝の王様が皆フランス人の血を引いていて、フランス貴族としての地位も持っていたからです。

ヘンリー5世の時代から遡ることおよそ460年、当時のイングランド王・エドワードに跡継ぎがいないことを知って、さまざまな外国の貴族たちがイングランドを狙い始めました。

その一人がフランスのノルマンディー公ギヨームです。かつてエドワードがノルマンディーに亡命していたこともあり、二人は連絡を取り合う仲だったといいます。

そしてギヨームがライバルのイングランド貴族・ウェセックス伯ハロルドを打ち破り、イングランドにノルマン朝を築いたのでした。

「ノルマン」は「北方の人」という意味であり、ギヨームたちの祖先が現在の北欧諸国をルーツとしていることからきています。

王様がフランス人なので、当然周りを固める重臣たちもフランス人。話すのももちろんフランス語です。

一方で、ノルマン朝やプランタジネット朝に支配されていたイングランド人は、これまた当然英語を話します。

つまり、当時のイングランド貴族たちは

フランス語=上流階級の言葉

英語=被支配層の言葉

と考えており、「自分たちが英語を使う必要はない」と思っていたわけですね。

音楽や文学に造詣がありセンスもGOOD!

さすがに100年ほど経つと、イングランド貴族も英語を使うようになっていきます。

が、王によっては側近にフランス人を多く採用したり、そもそも王様自身がフランス語しか話さなかったりして、フランス語の影響力はまだまだ残っていました。

それによる軋轢も何度か起きています。

しかしヘンリー5世は「国内で自国の言葉を使うのは当然だろ」と考えたらしく、個人的な手紙に英語を使ったり、家臣たちにも英語を使うよう推奨したりもしました。

また、ヘンリー5世は音楽や文学を趣味としており、さらに髪型やファッションのセンスにも優れていたといいます。

下層貴族たちや庶民からすると、

「今の王様は、同じ言葉を進んで使ってくれて、上品な趣味があってオシャレでカッコいい!国王万歳!!」

という感じで、さぞ人気があったと思われます。

ヘンリー5世の肖像画もなかなかの美男っぽいですし、直接見た人はかなり魅了されたのではないでしょうか。

真横を向いているのは、おそらく若い頃に戦場で顔に矢を受けたことがあったためかと思われます。

これも人によっては、「自ら戦で傷を追ったことがあるほど勇敢な王」と好意的に捉えたかもしれませんね。

領土拡大に対する意欲もあった

さらに積極的だったのは英語に関することだけではありません。

王様という職業につきものの領土に対する欲も持っていました。

折りしも時代は百年戦争の休戦時期。

百年戦争というと【フランスvsイングランド】のイメージが強いかもしれませんが、実は

ヴァロワ家(後にフランスの王様になる家)

vs

ブルゴーニュ公国(フランスの一地方にあった国)&イングランド

という構図でした。

このヴァロワ家が「やっぱりケジメつけたいんで、今度はウチに協力してくれませんかね」と言ってきたので、ヘンリー5世は「オッケー、ただし条件付きだ!」という返事をします。

この”条件”というのが結構とんでもないもので。

よくこれだけ思いついたなと妙な関心をしてしまうほどです。

※続きは【次のページへ】をclick!