個性的な絵師や戯作者がそろう大河ドラマ『べらぼう』において、ひと際異彩を放つ人物が第18回放送に続き、第30回にも登場しました。

片岡鶴之助さん演じる鳥山石燕(とりやま せきえん)です。

第18回放送の中では、幼い唐丸に絵を教えていた怪しい風貌の師匠であり、第30回放送では、不振にあえぐ喜多川歌麿を救う師匠として現れました。

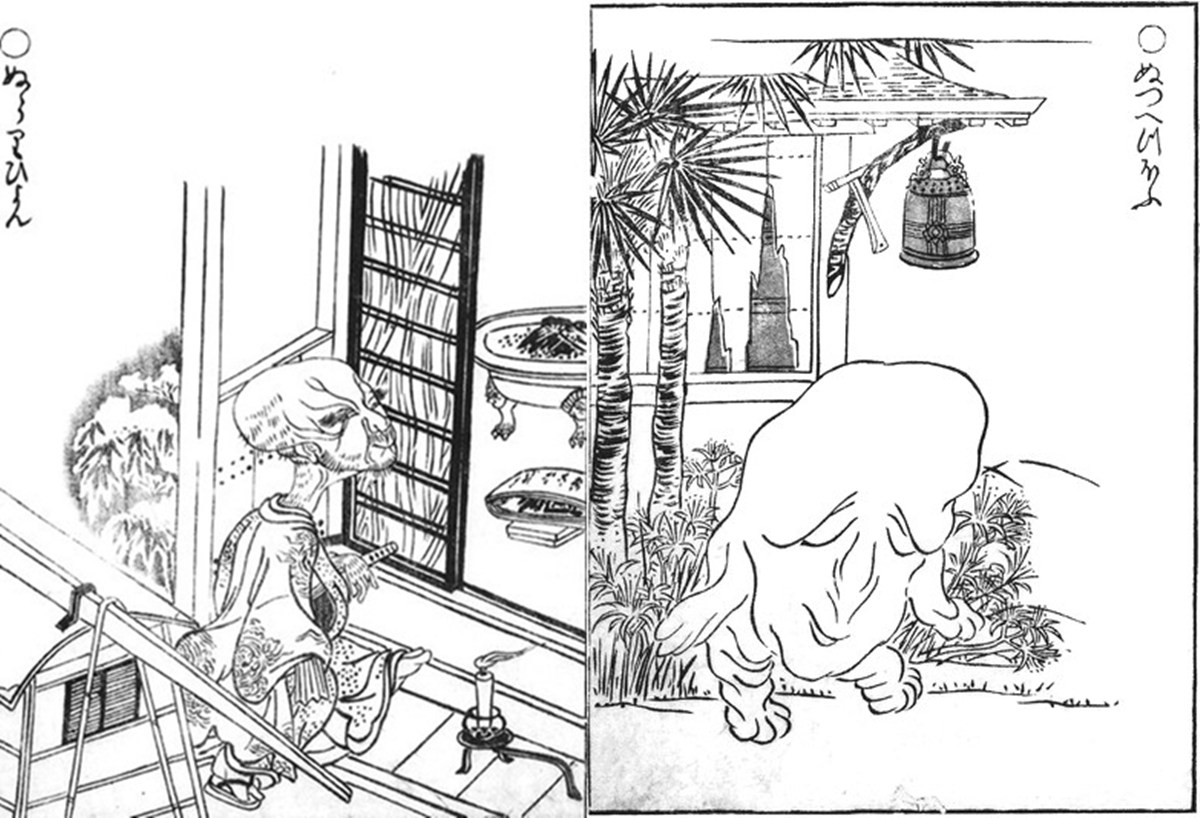

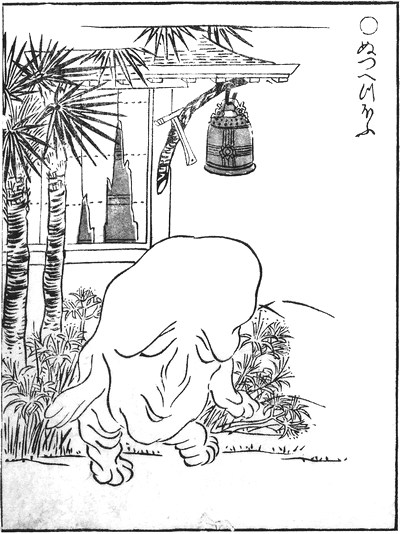

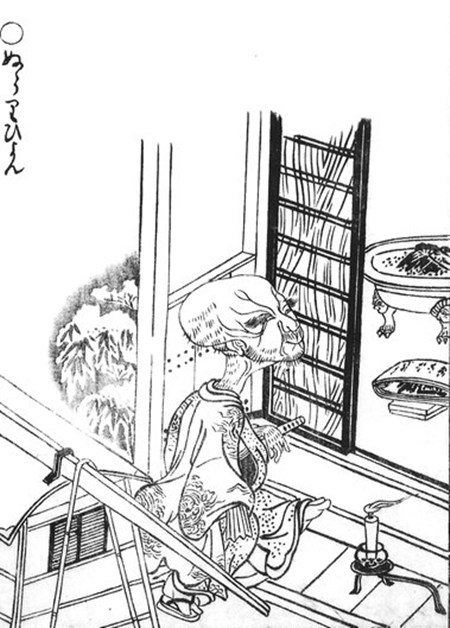

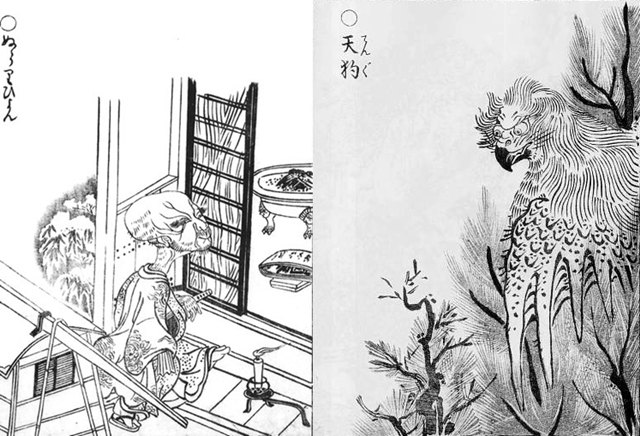

あるいは、ひょうろくさんが演じた松前廣年を喩えていた妖怪「ぬつへつほふ」の絵も石燕作だったのですが、覚えていらっしゃるでしょうか。

鳥山石燕『画図百鬼夜行』より「ぬつへつほふ」/wikipediaより引用

実は石燕には史実でも喜多川歌麿や多くの有名な弟子がいて、彼が描く「あやかしの絵=妖怪画」は水木しげるにも影響を与え、実は我々の目にも慣れ親しんだ存在だったりします。

いったい鳥山石燕とはどんな絵師だったのか?

鳥山石燕『画図百鬼夜行 ぬらりひょん』/wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみましょう。

狩野派に師事する

鳥山石燕は正徳2年(1712年)頃に生まれました。

家は幕府の御坊主で、名は佐野豊房(さのとよふさ)とされます。

御坊主とは、江戸城で将軍や大名の世話をしたり、茶札や茶器を管理するなど、城内での様々な雑用をこなす役目のことです。

絵師としての技能は、狩野派で学びました。

狩野派の門人である狩野周信(かのう ちかのぶ)や玉燕(ぎょくえん)に師事したとされていますが、石燕は狩野派としての評価はされていません。

狩野派は、室町幕府と徳川幕府将軍家に愛された【御用絵師】として名高い流派。

唐獅子図屏風/wikipediaより引用

石燕は【町絵師】として名が知られています。

江戸の市井で描き、江戸っ子に好まれた絵師。

いわば御用絵師と町絵師を橋渡しして、【浮世絵】が大々的に広まる前に重要な役割を果たした人物と言えるでしょう。

町絵師として名を馳せる

鳥山石燕はなかなか評価の難しい存在です。

狩野派の御用絵師というには、そうした作品での名は残してはいない。

かといって【浮世絵師】と定義するのもどうか。石燕は、多数印刷して売る【錦絵】よりも、一枚ものの【肉筆画】や、神社の【奉納額】に注目すべき作品があったとされるのです。

確かに【奉納額】の題材として、画期的な【役者絵】を描いたこともあります。

役者絵は浮世絵でも定番、売れ筋のジャンルであり、石燕の画業はジャンルの枠を超越するセンスがありました。

町絵師としての石燕は、【版本】の挿絵を多く手がけています。

当時は、錦絵だけ出すような絵師はむしろ少数派で、版本への挿絵を描くことも非常に重要な仕事でした。

ドラマの中の蔦屋重三郎も、こうした話を持ちかけている場面が多いですよね。

石燕の門人にも、こうした版本の挿絵を習った文人も多く、そのうち一人は『べらぼう』前半において重要な役割を果たしています。

恋川春町です。

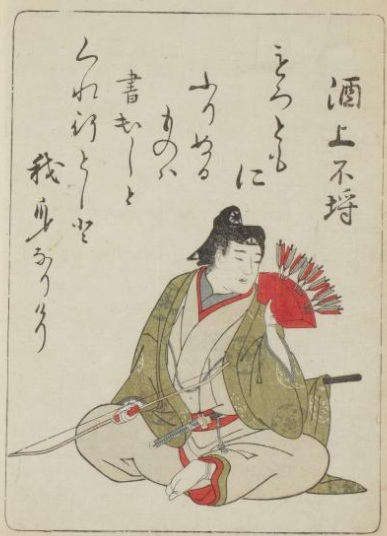

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用

狩野派出身の鳥山石燕から教わったのであれば、恋川春町が絵を描けても不思議ではありません。

春町は戯作者であり、かつ挿絵をこなすことができました。

売れっ子戯作者でありながら、絵は描けない朋誠堂喜三二とコンビを組むこともあった。

『べらぼう』での恋川春町は、鱗形屋の注文により【青本】を出版し、むしろ蔦重を嫌っている設定ですね。

蔦重は、春町を経由してのネットワークは広げられませんが、春町が喜三二と繋がっていることで道は広がります。

春町と喜三二という二人の戯作者のさらにその先に、石燕の影が見えてくる、そんな構図ですね。

妖怪画において名を成す

安永2年(1774年)に鳥山石燕は、画集『鳥山彦』あるいは『石燕画譜』において、初めて「拭きぼかし」という技法を用いたとされます。

このぼかしは後に浮世絵にも欠かせぬ技法として定着。

石燕の手がけた画集は江戸に出回り、話題をさらうようになってゆきます。

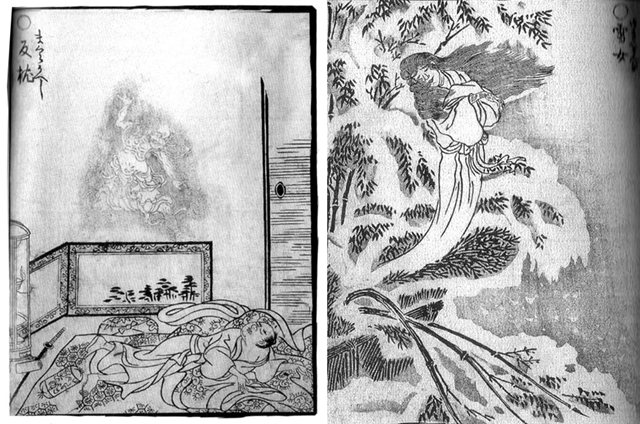

安永5年(1776年)に妖怪画集『画図百鬼夜行』を出し、高い評価を得た石燕は、3年後の安永8年(1779年)に続篇の『今昔画図続百鬼』を刊行。

『画図百鬼夜行』枕返しと雪女/wikipediaより引用

さらには、その4年後の安永10年(1780年)に『今昔百鬼拾遺』、天明4年(1784年)にも『百器徒然袋』を出し、立て続けにこの分野で着実なヒットを飛ばしたのです。

板元にしてみれば「これなら確実に売れる」という自信を持って刊行できたでしょう。

そして妖怪画の名手として名を成した石燕は、天明8年(1788年)に死去したのでした。

『ゲゲゲの鬼太郎』で知られる水木しげるの妖怪画も、石燕の影響を受けたとされる一人。

現在における妖怪のイメージ画に、石燕の作品もよく用いられています。

『画図百鬼夜行』ぬらりひょんと天狗/wikipediaより引用

江戸の文人をつなぐネットワーク

鳥山石燕は、恋川春町との交流を見れば明らかなように「江戸の文人ネットワーク」にいた人物です。

絵だけでなく俳諧も嗜み、東流斎燕志の門人とされ、唐来三和とも交流。

唐来三和は、蔦屋重三郎と交流がありましたので、新たに文人同士の交流が生まれる――。

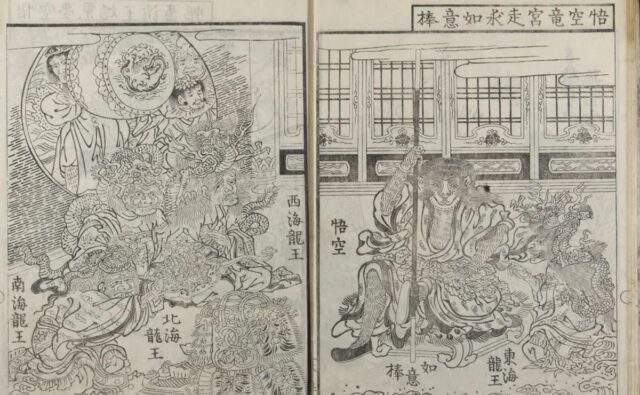

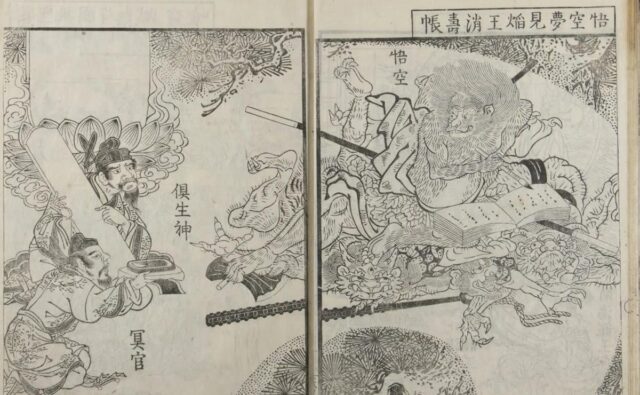

天明4年(1784年)、こうした文人仲間の志水燕十が文章を書き、鳥山石燕が絵を手がけた『通俗画図勢勇談』を蔦重が刊行することになりました。

鳥山石燕と蔦屋重三郎が手掛けた『通俗画図勢勇談』/国立国会図書館蔵

鳥山石燕と蔦重で発刊された書籍は、これが最初で最後。

鳥山石燕と蔦屋重三郎が手掛けた『通俗画図勢勇談』/国立国会図書館蔵

石燕にとって最晩年の交流が、ある運命的な出会いをもたらします。

こうした文人ネットワークの中には、後の喜多川歌麿も名を連ねていました。ドラマとは異なり、史実では石燕がハブとして蔦重と歌麿を繋いだのですね。

画業において鳥山石燕・最大級の弟子と言えるのが喜多川歌麿です。

歌麿の出生や前半生には不明点が多く、確たることはわかりません。生年すら没年からの逆算であり、確たるものとはいえない。

そんな彼の少年時代をたどるうえで、信頼できる証言をする人物として、師である石燕の名が浮上してきます。

幼くして両親を失ったとされる歌麿は孤独な子ども時代を送っていたとされ、石燕は幼い歌麿の逸話として、こんなことを語っているのです。

幼い歌麿はこと細やかに観察したものだ。

戯れにトンボをつないだり、コオロギを手に乗せたり、虫で遊ぶことに余念がない。

命を弄ぶことを嗜めると、筆を執り、絵に描き始めた。

そんな歌麿は、17才となった明和7年(1770年)、北川豊章名義で絵入りの俳諧書『ちよのはる』の挿絵1点を手がけています。

師匠が得意とする【版本】の挿絵でデビューを飾ったのです。

こうして振り返ると、石燕が弟子の歌麿と蔦屋重三郎を引き合わせる重要人物だということがご理解いただけるでしょう。

しかし同時に違和感も覚えませんか?

なぜ弟子の喜多川歌麿は、師匠の鳥山石燕と異なり、妖怪画ではなく美人画を得意とするのか?

蔦重が歌麿のデビューに選んだのは狂歌絵本

絵師・喜多川歌麿が、蔦屋重三郎により世に送り出されたのは天明3年(1783年)のこと。

それまで彼は別名義で活動していました。

手がけたのは師匠が得意とする妖怪画ではありません。

蔦屋重三郎は、版元としては手堅い出版を手がけており、確実に売れるものとして送り出したのは妖怪画とはジャンルが異なるものでした。

当時大流行の兆しを見せていた【狂歌】に花鳥画を組み合わせた【狂歌絵本】を、歌麿のデビューに選んだのです。

歌のみならず絵も楽しめるこのジャンルは、まず当たると蔦重は読んでいました。

当時は【狂歌】大ブレイク前夜です。

絵よりも狂歌目当ての客が手に取って「お、絵もいいねぇ」となればしめたもの。

この戦術は成功し、手堅くヒットを飛ばせました。

『百千鳥』や『画本虫撰(えほんむしゑらみ)』、『汐干のつと』……蔦重は喜多川歌麿が挿絵を描く狂歌絵本を次から次へと刊行しました。

『画本虫撰(えほんむしゑらみ)』/国立国会図書館蔵

かくして“喜多川歌麿”の名前は江戸の文人ネットワークに広まってゆき、歌麿が美人画を世に送り出していく上での地固めとなったのです。

歌麿は「出藍の誉」であった

喜多川歌麿は、当代きっての浮世絵師となりました。

結果、鳥山石燕は彼自身の作品よりも、喜多川歌麿の師としての名が高くなります。

この師弟の関係は「出藍の誉」の典型例とも言える。

石燕には江戸後期に世を席巻した歌川派の祖である歌川豊春の師であるという説もありますが、これは確たるものではありません。

それだけ“師匠”としてのネームバリューが鳥山石燕にあるということなのでしょう。

喜多川歌麿は師匠の作風や名によって引き立てられた絵師というよりも、蔦屋重三郎プロデュースによるデビューという点が特徴とも言えます。

そもそも「喜多川」からして蔦屋重三郎の姓なのです。

喜多川歌麿がデビューする過程を考える上で、基本的な技法を教えた鳥山石燕は言うまでもなく重要です。

しかし、そんな師匠すら霞ませるほどの蔦屋重三郎の手腕が見えてきます。

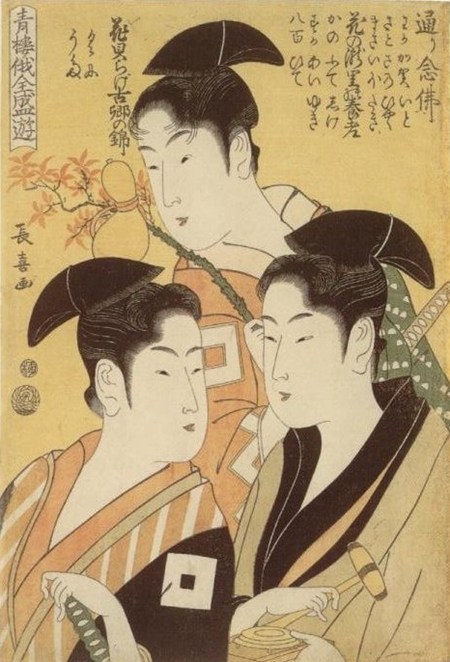

なお、鳥山石燕の弟子には栄松斎長喜もおります。

彼は【美人画】を手がけたものの、喜多川歌麿と同時代ではあまりに分の悪い勝負ではありました。

栄松斎長喜『青楼俄全盛遊』/wikipediaより引用

それでは鳥山石燕を軽視してよいのかというと、そうではありません。

彼は江戸の文人ネットワークに繋がりをもっておりました。

俳諧もこなす。

前述のように、売れっ子戯作者である恋川春町を指導している。

そんなネットワークがあればこそ、蔦屋重三郎の張り巡らせた網に喜多川歌麿という稀代の絵師がひっかかったのだということは十分考えられます。

フィクションである『べらぼう』において、まさしく石燕の役目は重要視され、いよいよ歌麿のストーリーを盛り上げ始めました。

石燕のもとで今後どのように浮上してくるのか。

狩野派で学んだ石燕が見出した歌麿の才がついに本格的に磨かれる――物語の佳境へ向けてドラマが再び力強く走り出した、そんな印象を受けています。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット

続きを見る

-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?

続きを見る

【参考文献】

近藤史人『歌麿 抵抗の美人画』(→amazon)

田辺昌子『もっと知りたい 喜多川歌麿』(→amazon)

小林忠『浮世絵師列伝』(→amazon)

武田恒夫『狩野派絵画史』(→amazon)

他