大河ドラマ『べらぼう』第18回放送に喜多川歌麿(演:染谷将太さん)が登場するのと、ほぼ同時に驚くべきニュースが出ました。

歌麿の代表作とされる『ポッピンを吹く娘』が国内で43年ぶりに発見されたというのです。

◆喜多川歌麿「ポッピンを吹く娘」 初期作品 国内で発見(→link)

一体このニュースの何が凄いのか――。

そんな思いに駆られると同時に「なぜこんな有名な作品が今さら新たに出てくるのだろう?」という疑問も湧いてきませんか?

実はそこには浮世絵独自の事情もあって、なかなか興味深い現象になっています。

『ポッピンを吹く娘』喜多川歌麿/wikipediaより引用

大河ドラマ『べらぼう』と照らし合わせながら、その背景や意義を考えて参りましょう。

フランスにあったはずの作品が日本に

喜多川歌麿の代表作ともいえる『ポッピンを吹く娘』。

東京国立博物館にも所蔵されており、それを仮に「A版」としますと、今回、発見された「X版」は東京都内の美術商が持っていたものです。

「A版」と「X版」は何が違うのか?

まず「X版」は元を辿ると、フランスの画廊にあったものです。

それが1981年にフランスで競売にかけられ、その後、所在不明となっていました。

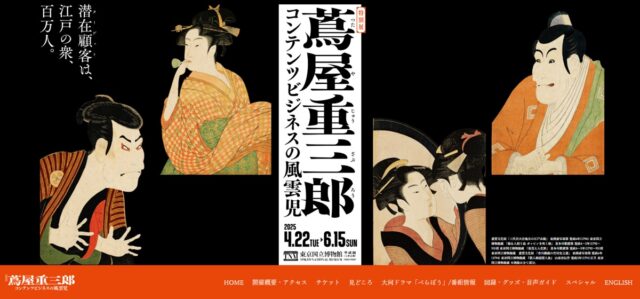

一方、東京国立博物館所蔵の「A版」は数点現存しているとされるうちの一枚で、今年の『べらぼう』放映に合わせた特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」に展示。

それを目にした都内の美術商から「同じ作品がある」と博物館に連絡が入り、国内で再発見!として今回のニュースになったのです。

そして都内で見つかった「X版」も5月20日から特別展に展示されることになりました。

特別展『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』公式サイト(→link)

大河ドラマ放映が大発見につながる

『べらぼう』は大河初となる江戸中期を舞台としたドラマです。

蔦屋重三郎はじめ登場人物の知名度は例年よりも低く、合戦もないため、視聴率が取れないのではないか?と懸念されていた通り、確かに数字はふるっていません。

しかし大河には、視聴率以外にも注目すべき点はあります。

ドラマの放映により、歴史上の人物や事件の知名度が上がると、新史料の発見につながることがある。

あるいは新史料の新たな見解を反映させることにより、従来の印象とは異なる知見が広まることもあるのです。

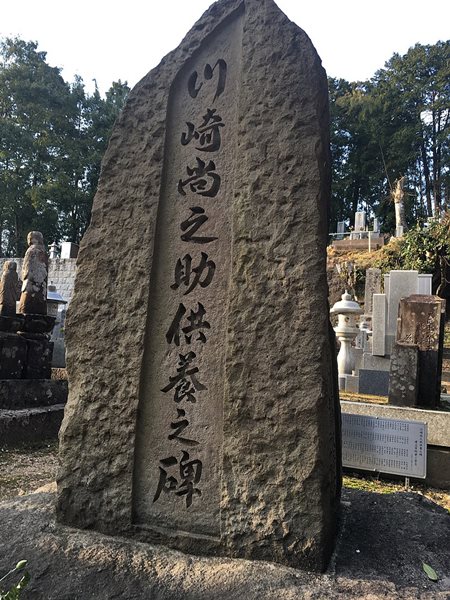

例えば2013年『八重の桜』では、放映前に八重の初婚相手である川崎尚之助の消息を発見。放映内容に反映され、彼の名誉回復がなされました。

大河ドラマの意義が示された好例と言えるでしょう。

兵庫県豊岡市にある川崎尚之助の墓(供養碑)/wikipediaより引用

2027年放映予定の『逆賊の幕臣』も、新史料発見を促すことが期待できます。

主人公である小栗忠順はじめ、彼の周辺の幕臣は史料が多く残っていてもおかしくはない存在です。

しかし幕臣は、維新志士と比較してフィクションで取り上げられることが少なく、知名度で差がつけられてきました。ゆえに、どこかに眠っているものにスポットライトが当たる可能性が期待できる。

それに先立って、今回の『べらぼう』、大金星です。

浮世絵の中でも屈指の高値がつくことで知られる喜多川歌麿の作品でも、とりわけ人気のある『ポッピンを吹く娘』が再発見されるなんて素晴らしいじゃありませんか。

この作品で、浮世絵の歴史を知る上で見過ごせない東洲斎写楽の価値が修正できるだけでなく、歌川豊国の再評価へと導き、さらには視聴聴者に浮世絵本来の姿を知らしめることができるかもしれません。

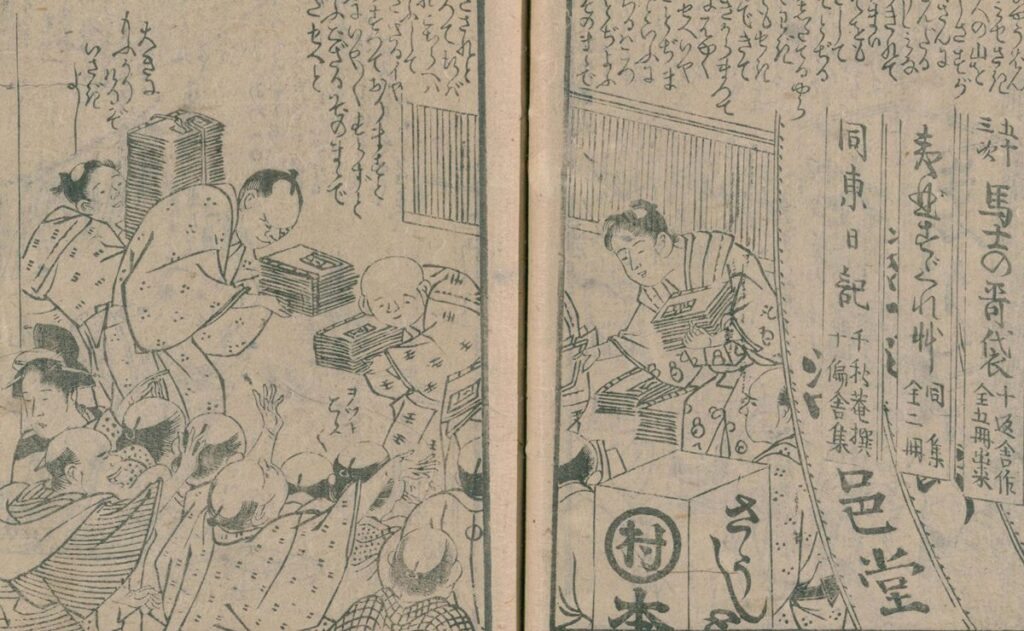

そもそも浮世絵は、江戸時代の庶民にとって非常に身近な存在でした。

一方、現代の私たちの鑑賞スタイルは急変貌を遂げています。

ガラス越しに美術館のケースで見るか。教科書に出てくる小さな図で見るか。スマートフォンを通して見るか。Tシャツの柄として見るか。

あるいは拡大印刷されたカレンダーやポスターで見るか。スクリーンで立体化されたものを見るか。

当時の人々はどう見ていたのか?

というと『べらぼう』の劇中では、絵草紙屋に並び、手にとって眺める江戸っ子の姿が映し出されます。

地本問屋の様子/国立国会図書館蔵

当時の人々が蕎麦一杯の値段で買っていた息吹が感じられるなんて、実に画期的なことではありませんか。

東京国立博物館の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」では、ドラマのセットも展示され、当時の雰囲気を味わえるよう工夫が凝らされています。

『べらぼう』は大河関連展示に関しても、まさしくべらぼうな歴史的作品となるのかもしれません。

「初摺」に近ければ近いほど価値あり

そうはいっても疑問は湧いてくるかもしれません。

なぜ今回の発見が大きなニュースとされるのか?――このことを踏まえると『べらぼう』の今後の展開も理解しやすくなりますので、掘り下げてみましょう。

浮世絵は印刷物です。

一点ものの肉筆画と違い、大量にあることが特徴。

ゆえに思わぬところから別の版が発見されることがしばしばあります。

販売当時のことを踏まえると、版数が多いほうが望ましい。

喜多川歌麿は、当時から大当たりの人気作品が多かったため、複数回にわたって印刷・販売され、その結果、バージョンの異なるものが世に出回りました。

喜多川歌麿『江戸の花 娘浄瑠璃』/wikipediaより引用

最初に印刷されたバージョンは【初摺(しょずり)】と称されます。

版元もいきなり大量印刷することにはリスクがあります。

まずは当たるかどうかを考え、200枚ほど印刷。これを「最初の一杯」といい、売れるとなるとおかわり(増刷)をする仕組みです。

200枚を一杯とし、あとはわんこそばのように増やしていうイメージですね。

しかし、回を重ねていくうちに【版木】が摩耗していくため、どうしたって初摺の出来には及びません。

「おかわり」こと増刷の際に色指定ミスを修正したり、あえて配色を変えるということもありますが、それはあくまで例外。

通常は初摺に近ければ近いほど、浮世絵は価値が高くなります。

だからこそ今回の『ポッピンを吹く娘』(X版)も、国内に現存していたもの(A版)よりも「古い版であること」が重視されているのです。

※続きは【次のページへ】をclick!