こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【43年ぶりに国内で発見された歌麿『ポッピンを吹く娘』】

をクリックお願いします。

保存状態良好であることも重要

浮世絵に関していえば、保存状態も重要な要素となります。

一点ものの豪華な作品ともなれば、大名家なり、公家なり、豪商の屋敷なりで大切に保管されます。日の当たる場所でぞんざいに扱われるようなことはありません。

しかし、浮世絵は庶民の娯楽です。

保管状態など考えずに楽しむのが当たり前で、現代人がカレンダーやクリアファイルを扱うような感覚で保管していたものがほとんどでしょう。

そのため経年劣化や破損はどうしても避けられない。

浮世絵が西洋で認識され始めたのは「陶磁器の緩衝材として丸めて入れられていた紙だった」と言われるほどの取り扱いです。

喜多川歌麿ほどの人気絵師でも、その人気と名声に相応しい保管だったとは限りません。

しかし今回、発見された『ポッピンを吹く娘』は保存状態がよく、印刷当初の配色がよく残されている。

ゆえに大きな価値があると判断されています(NHKニュース→link)。

浮世絵も、後期ともなれば技術が進化し、褪色しにくくなっています。昨日印刷したばかりのような鮮やかな作品も残されている。

しかし喜多川歌麿の時代はそうではありません。

どうしたって色が失われますので、劣化が少ない作品ほど貴重であることは、実際に目にしてみれば理解できることでしょう。

『ポッピンを吹く娘』は、色の状態により受ける印象が大きく変わってきます。

ゆえに色鮮やかな版が発見されたことが、実に大きな事件となるのです。

アパレルメーカーには、ユニクロをはじめ浮世絵をモチーフにした衣類が販売されています。

ユニクロの浮世絵コレクションを見ていくと、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳と月岡芳年ら一門のデザインが大半を占めている。

これにはいくつか要因が考えられます。

まず、葛飾北斎と歌川広重の風景画は、普遍的で好き嫌いが分かれにくく、知名度も抜群である。

歌川国芳はデザイン性が高く、ファッションに取り入れやすい。髑髏と猫はその代表ですね。

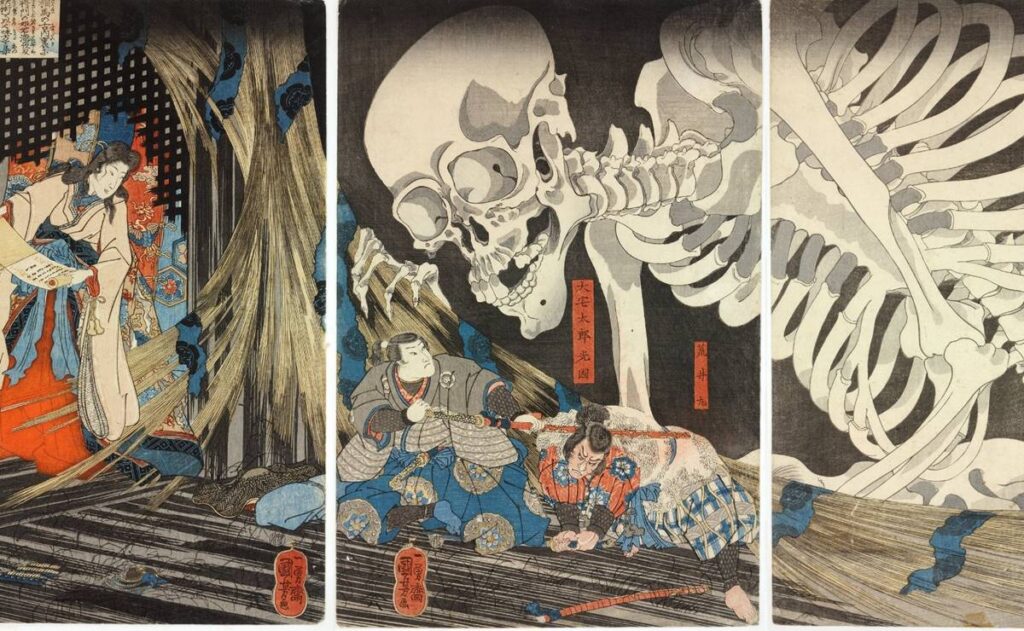

歌川国芳『相馬の古内裏』/wikipediaより引用

そうした要素に加えて「あまり褪色していないこと」も関係していると思えます。

後期の絵師ともなると、意図した通りの色彩で現在まで残されているのでしょう。

それより前の時期となると、再現された絵で見たくなる。

『べらぼう』放映の意義のひとつに「当初の色彩で蘇る浮世絵」もあると感じます。

ドラマがきっかけで色鮮やかな『ポッピンを吹く娘』が世に出る――これぞまさしく奇跡じゃないですか。

浮世の流れに左右され、再発見、再評価される浮世絵

浮世絵は「大衆向け版画」という性質上、再発見されやすい美術品と言えます。

前述の通り、江戸近郊の日本人にとっては気軽なもので、梱包材に使われるチラシ程度の扱いすらされました。

扇子、団扇、おもちゃに使われた作品は使用と廃棄が前提だったので、保存率もより低くなります。

そもそも芸術品として扱われていなかったのですね。

しかし、幕末から明治にかけて外国人が買い漁っていくようになります。

チラシやカレンダーが突如高値で買われるようなもので、当時の日本人は大して深刻に受け止めることもなく、右から左へと売り払ってしまう。

明治時代以降は、浮世絵には「低俗な大衆が愛した古臭いものだ」という見方もつきまとい、旧時代の象徴扱いをされたこともありました。

しかし浮世絵は、奇妙な再発見と再評価を繰り返しながら現在まで続いています。

一体なぜ生き残れたのか。

その理由を一つずつ探ってみましょう。

◆西洋由来の評価に伴う再評価

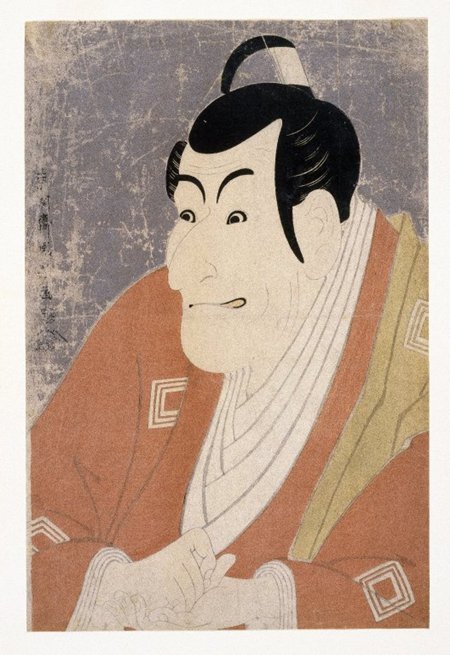

この最大の枠が東洲斎写楽です。

東洲斎写楽『市川鰕蔵の竹村定之進』/wikipediaより引用

実はデビュー当初から一向に売れずに消えてしまった。

それが後に海外で高い評価を得ると、逆輸入型で日本でも注目を浴びるようになる。

ゴッホはじめ西洋画家が浮世絵を取り入れていたことが、浮世絵全体の評価にも大きく影響を及ぼしました。

いわば、浮世絵全体が逆輸入されて再評価された枠といえるのでしょう。

浮世絵そのものは残存数が多い。

それでも価値が見出されなければ古い絵にすぎない。

このことが浮世絵を考える上で重要です。

◆古民家から出てくる再発見

コレクターが売ることなくまとめて保存し、家族が忘れていた――そんな経緯で再発見されることがあります。

関東近郊では、江戸土産に買い集めていたコレクションが、古民家からごっそりまとめて!なんてこともしばしば。

浮世絵は土産としても定番であり、後期となると時事ネタも取り入れていたため、今になってそんな現象が起きるんですね。

残された点数も多いため、歌川国芳一門はほぼ毎年、関東近郊の美術館でまとめて展示されることもあります。

気になる方はチェックしてみましょう。

◆大名家コレクションからの再発見

江戸時代の文化は、支配階級と庶民のもので分かれているとされます。

しかし、時代がくだると区別が曖昧になってゆきます。

武士もこっそり黄表紙や戯作を楽しみ、浮世絵を買う。それどころか武士出身の絵師も出てくる。それが時代の変化なのです。

なんせ11代将軍・徳川家斉ともなると、

徳川家斉/wikipediaより引用

鷹狩りの余興に狩野派の絵師・谷文晁と共に市井の浮世絵師である葛飾北斎を呼び寄せたほどです。

武士、ましてや大名となれば、狩野派の絵や肉筆画ばかりを集めているかというと全くそうではありませんでした。

春画を含めたお殿様の秘蔵コレクションも、近年注目を集めております。

こうしたお殿様コレクションは保存状態も良好。かつ、当時の世相や流行、お殿様本人の好みを追うことができて非常に貴重です。

◆価値観の変化による再評価

典型例が、近年の猫ブームによる歌川国芳とその一門の再評価でしょう。

猫を描いた【戯画】は所詮お遊びとしてみられ、まとめて展示される機会はまず考えられませんでした。

しかし令和の時代となると、確実に客が見込める人気浮世絵展示会として日本各地で開催されております。

子ども向けのおもちゃ絵ばかりを手がけ、忘れられていた歌川国芳一門の歌川芳藤(よしふじ)は、この猫ブームで再発見された代表格です。

この猫人気は海外にも及び、フィラデルフィア美術館では月岡芳年の猫キーホルダーやエナメルピンがグッズ販売されるほどでした。

歌川国芳『たとえ尽の内』/wikipediaより引用

◆ジェンダー史からの再発見と再評価

葛飾北斎の娘である応為は、フィクションで扱われることが多い浮世絵師です。彼女だけが唯一無二の女性浮世絵師ではもちろんありません。

葛飾一門には葛飾北明という女性門人がおります。

喜多川歌麿にも喜多川千代女という女性門人がいたともされます。

歌川国芳の娘である芳鳥、芳女も絵師として作品を残し、芳玉という女性門人もいました。

彼女たちは歴史の中に埋もれ、評価されてなかったともいえます。父や師匠名義の作品とされたものがこれから再発見され、再評価されてもおかしくはありません。

浮世絵師だけでなく、顧客や研究においても女性の視点は見落とされがちなもの。

しかし【美人画】だけでなく【美男画】もあります。推し活のお供であるファンサ団扇も、実は江戸時代から存在します。

女性目線で見直すことで、浮世絵の世界はますます広まってゆくことでしょう。

葛飾北明作/wikipediaより引用

◆漫画はじめ後世のクリエイターとファンによる再評価

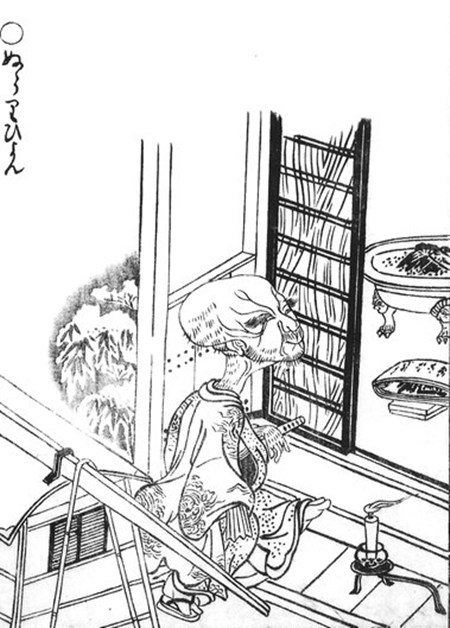

『べらぼう』で片岡鶴太郎さんが演じた鳥山石燕(とりやませきえん)は、知る人ぞ知る絵師でした。

石燕の知名度をあげたのは、水木しげるの妖怪デザインの祖として、彼が着目されたためとされています。

鳥山石燕『画図百鬼夜行 ぬらりひょん』/wikipediaより引用

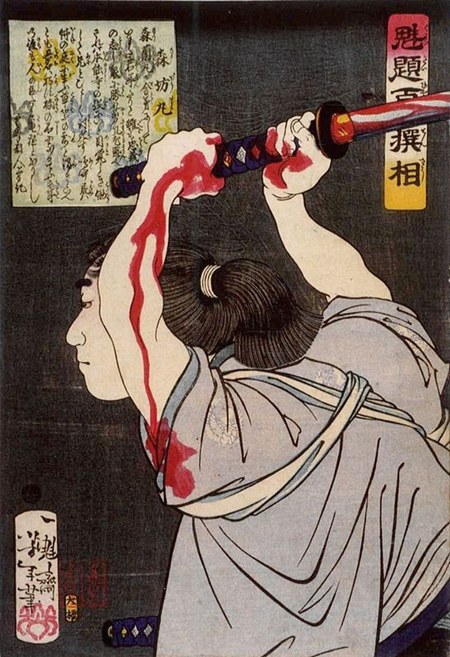

人気作品『鬼滅の刃』は、月岡芳年の影響を受けているとされることがあります。

暗い背景と攻撃前の動作で止めた緊迫感あふれる構成は『鬼滅の刃』単行本表紙は、芳年の『魁題百撰相』を彷彿とさせるのです。

月岡芳年『魁題百撰相 森坊丸』/wikipediaより引用

彼の展覧会は『鬼滅の刃』ファンも訪れると報道されたこともあります。

二次元を鮮やかに表現し,前述の通り打ち切りシステムもあった浮世絵は、確かに漫画の祖であるといえましょう。

◆東洋由来の再評価

現在、中国では中国古典を題材にした浮世絵が注目を浴びています。

『水滸伝』『三国演義』『西遊記』など日本でも親しまれた作品にも、浮世絵師が挿絵を入れているのです。

あの葛飾北斎が英雄を描いていた――そうなると俄然興味が湧いてくるわけです。

中国で歌川国芳の知名度は、葛飾北斎ほどではありません。

しかし、彼のフルカラー『水滸伝』シリーズは注目を浴びています。月岡芳年も中国史を題材にした作品が多く、今後注目を浴びそうな気配があります。

国芳と芳年の師弟は猫絵ともども、今後、海外からの評価がますますあがりそうです。

歌川国芳『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』/wikipediaより引用

月岡芳年『月百姿』シリーズ『南屏山昇月』/wikipediaより引用

このように、浮世絵の価値は浮世こと現実社会と結びついています。

再評価は嬉しいようで、悩ましい現象も引き起こします。

かつて、幕末明治の浮世絵師は評価が低いものでした。

西洋画や写真が入ってくるのに、いまだに古臭いものにしがみついていた連中と、まとめて埋もれてしまったような感はあったものです。

明治の浮世絵師たちが模索した【新聞錦絵】は、技術としては高く、題材としてなかなかおもしろいものの、ゲテモノ扱いされることもありました。

江戸期はA級、明治以降はB級とされることがあり、そのためか価格も安い。

この明治以降の絵師も、最近再評価されております。それに伴い価格もあがると、今度は入手が難しくなります。ニッチな明治絵師ファンは、なかなか悩ましいところであるわけです。

東京日日新聞の新聞錦絵・落合芳幾/wikipediaより引用

この浮世の流れによる再評価に「大河ドラマによる」を付け加えられると証明したことこそ、『べらぼう』のもつ大きな意義です。

視聴率は苦戦しているなどと言われておりますが、大河ドラマの歴史において空前絶後の大金星をおさめた。

この先もべらぼうな快挙が続くよう願いたいものです。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ東洲斎写楽は1年足らずで表舞台から消えたのか~蔦重が売り出した浮世絵師の顛末

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

『べらぼう』片岡鶴太郎演じる鳥山石燕~史実でも歌麿と蔦重を繋ぐ重要人物だった

続きを見る

-

歌川国芳は粋でいなせな江戸っ子浮世絵師でぃ!庶民に愛された反骨気質とは

続きを見る

-

蔦重と意次に降りかかる治済の悪意はこれからが本番『べらぼう』中盤の見どころ考察

続きを見る