こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【43年ぶりに国内で発見された歌麿『ポッピンを吹く娘』】

をクリックお願いします。

浮世絵師を悩ます増刷システム

売れ行きによっておかわり(増刷)が決まる――このシステムを知っておくことは『べらぼう』を楽しむ上でも重要となるかもしれません。

浮世絵はシリーズタイトルと作品数が一致しないことがあります。

タイトルよりも作品数が多いシリーズは、好評であるためスピンオフが出されたものとなります。

歌川広重はこうした追加が多いことで知られています。絶大な売れっ子ということですね。

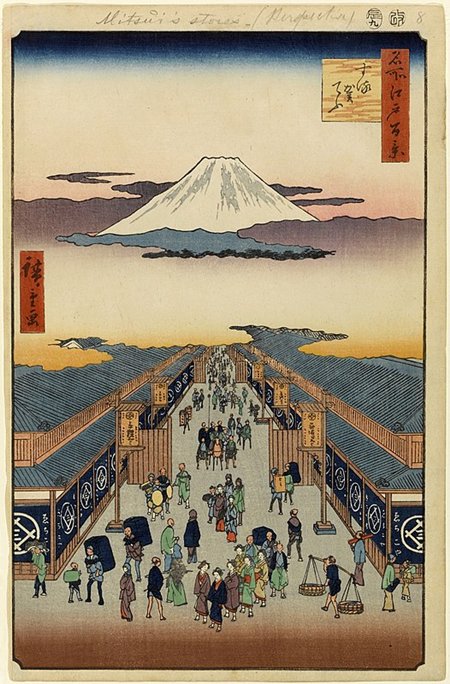

歌川広重『名所江戸百景 する賀てふ』/wikipediaより引用

歌麿の『ポッピンを吹く娘』にしても、絶好調のシリーズだったからこそバージョン違いが出された。

そんな版元の販売戦略も興味深いものですね。

当然、失敗もあります。

タイトルよりも作品数が少ない場合は打ち切り。

喜多川歌麿のライバルである鳥居清長は、あえて歌麿とテーマをぶつける【美人大首絵】『十体画風俗』を売り出したものの、10作の予定が5作で打ち切りになりました。

これにショックを受けたのか、以降、得意としていた美人画を手がけなくなっていきます。

『べらぼう』の劇中では、西村屋与八のもと、がっくりと頭を垂れる清長の姿が見られるかもしれません。

鳥居清長『十体画風俗 武家の娘と犬』/wikipediaより引用

勝ち目が薄いとなれば、いっそ勝負を投げ出すこともアリです。

歌麿や清長のライバルであり、西村屋与八のお抱えであった鳥文斎栄之の場合、浮世絵出版にこだわらず、一点ものの肉筆画へ活動を切り替えました。

売り上げに怯えながら描くことを避け、メンタルも一安心というわけです。

歌麿の場合、こうした高級路線に逃げず、最期まで江戸市中に【美人画】を送り出そうとしました。

生涯、最前線に立ち続けたべらぼうな絵師だったのです。

鳥文斎栄之の描いた喜多川歌麿/wikipediaより引用

打ち切りでショックを受ける絵師たち

『べらぼう』より後の時代になると、浮世絵ビジネスはますます競争が激化します。そんな中、シリーズ作品が打ち切りとなり、深刻なメンタル不調に陥る絵師も出てきます。

例えば歌川国芳もそうです。

実は、歌川派に属しながら葛飾北斎を意識した作風で挑んだことがあるのです。北斎のような西洋写実主義を取り入れ、外さない題材で『誠忠義士肖像』を手がけました。

と、これが大失敗。

歌川国芳『誠忠義士肖像』/wikipediaより引用

得意中の得意である武者絵、しかも『忠臣蔵』という鉄板テーマなのに、ウケませんでした。

なんとも恐ろしい話です。

実力の申し分ない売れっ子絵師の作品が打ち切りだなんて……と、国芳本人も衝撃を受けて荒れ狂い、以降、赤穂浪士となればパロディばかりを描くようになったとか。

国芳の弟子である月岡芳年もそうでした。

性格的には江戸っ子気質で師匠に近いものの、より生真面目で不器用。

脂の乗り切った時期に作品が売れず打ち切りが続くと、精神状態が著しく悪化し、深刻なスランプに陥ってしまうのです。

復帰後は画号を「大蘇芳年」に変えていることからも、どれだけショックを受けたのか伺える。

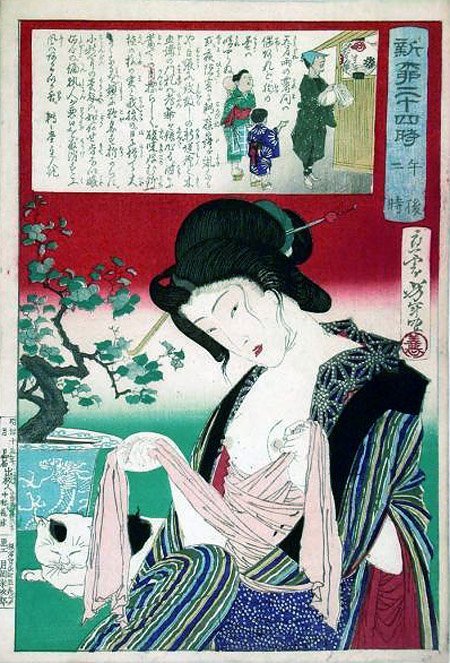

月岡芳年『新柳二十四時』/wikipediaより引用

ここであげた絵師は、当時かなりの売れっ子です。

本人も版元も自信をもって世に問い、それが厳しい答えだったからこそ精神的に追い詰められたのでしょう。

打ち切り作品は今見ると決して劣るわけでもなく、どうして売れなかったのか、どうにも不可解なものがあります。

江戸っ子の審美眼とは実に厳しい……しかし、この厳しい浮世絵システムこそ『べらぼう』最終盤を楽しむ上で重要な要素となる気がしてなりません。

ドラマ終盤のハイライトとなるであろう東洲斎写楽の謎解きは、この流れを頭に入れておくと、より理解が深まると思われます。

浮世絵は厳しい。

東洲斎写楽は【初摺】の時点であまり捌けなかったと推察できます。

なのになぜ蔦重は売り出し続けたのか。

写楽が「一年足らずで消えたこと」よりも、蔦重が「芽の出ない新人をなぜ一年近くも育てたのか」という点のほうが実は謎と言えます。

脚本家の森下佳子さんは今、この謎に挑んでいるはずで、我々は数ヶ月後の答えを待つしかありませんね。

※続きは【次のページへ】をclick!