大河ドラマ『べらぼう』というドラマが成立するために、最も必要だった要素とは?

江戸っ子たちの「読み書き」能力でしょう。

「火事と喧嘩は江戸の花」なんて言葉から連想される姿は、粋でいなせなお祭り好きですが、蔦屋重三郎が出す黄表紙や狂歌本などが次々にヒットしたのも、全ては江戸っ子たちが文字を読めて、洒落や風刺まで理解できたから。

当時の諸外国と比べても、日本の識字率が高かったことはよく指摘されるところです。

ではなぜ江戸っ子はじめ多くの庶民が読み書きをできたのか?

歴史の授業でもお馴染み「寺子屋」が支えていたからです。

大まかに西日本では寺子屋、東日本では手習所と呼んでいたようで、そこでは実際にどんなカリキュラムや授業料で教育は進められていたのか。

当時を振り返ってみましょう。

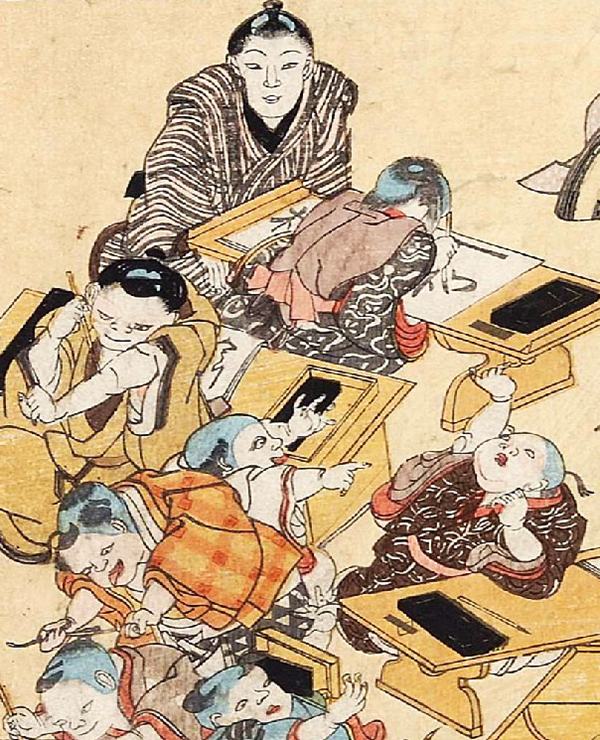

寺子屋の筆子と女性教師を描いた一寸子花里作『文学ばんだいの宝』/wikipediaより引用

各々に委ねられていた教育

義務教育が定められたのは明治時代からのこと。

江戸時代には当然ありません。

ならば寺子屋はどういう経緯で生まれたのか?

というと、自然発生的なものだったと考えられています。

もともと鎌倉時代あたりから僧侶が近隣の子どもたちに読み書きを教えるという習慣があり、”寺”子屋という名前もそこから来ているようです。

「手習所」の他に「手跡指南」といった呼び名もあり、読み書きが重視されていたことがわかりますね。

寺子屋の授業時間は、朝五つ(午前8時頃)~昼八つ(午後2時ごろ)で、昼九つ(正午ごろ)には昼食時間がありました。

現代の小学校低学年と同じくらいですね。

寺子屋の筆子と女性教師を描いた一寸子花里作『文学ばんだいの宝』/wikipediaより引用

農村部では、農繁期の夏~秋は寺子屋が休みになりました。子供も貴重な働き手としてみなされていたためです。

明治時代に小学校が義務化された際、農村部の反発が大きかったのも、寺子屋と違って農繁期に休めなかったというのが影響したのでしょう。

明治十四年(1881年)には日本の尋常小学校で夏休みが導入されましたが、明治二十年代まで農村県での反発は強かったようです。

となると、家業のことを最初から考慮した上で休みにしてくれる寺子屋への印象が良かったのは、当然といえば当然なのかもしれません。

何を学んだ?

公的機関ではないので、教える内容は個々の寺子屋によって異なりました。

江戸のような都市部で商人の子が多ければ、商慣習に関する内容があったり、女子には裁縫を教えるところもありました。

当時の庶民にとって衣類は貴重なものです。

大人物を子供用に仕立て直したり、綿を入れて防寒着にするくらいの技術は誰にでも必要でした。

また寺子屋は、現代の学校のように年齢別で分けられていなかったので、一人一人の年齢や性別に合わせて師匠が教える形でした。

いずれの地域でも

・師匠と客人への礼儀

・同窓生同士は互いに思いやること

など道徳的なことは共通して重んじられていたようです。

戦がなく、人口が増加した江戸時代ならではかもしれませんね。

道徳を蔑ろにした系統の犯罪はかなり厳しい罰が与えられていましたし、逆に孝養を尽くせば表彰されることもあったので、そうした世相もあるでしょう。

授業料は?

入学金や月謝はその家の経済状況に合わせられました。

貧しい家の子でも最低限の教育が受けられる、なかなか優れたシステムですね。

代わりに、お酒やお菓子、餅、小麦粉など、お金以外の贈り物が、年始や年中行事の際に生徒の家から師匠へ送られています。

生徒の数は寺子屋によって異なります。

江戸では特に学びの需要が高まり、天保十五年(1844年)には私塾・寺子屋の番付が作られるほど乱立していたそうです。

寺子屋の筆子と女性教師を描いた一寸子花里作『文学ばんだいの宝』/wikipediaより引用

今の受験制度と似ていますね。

我が子に学をつけさせたいと思うのは、現代も江戸時代も変わらなかったのでしょう。

では実際にどんなカリキュラムで授業が進められたのか?

※続きは【次のページへ】をclick!