こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【寺子屋の仕組み】

をクリックお願いします。

読み書きは名字から

まずは人の名字を並べた「源平」の読み書きから始まります。

そして、その後に周辺地域の村の名を並べた「村尽(むらづくし)」あるいは「村名(むらな)」があり、それが終わると旧国六十六カ国を記した「国尽(くにづくし)」へ。

身近なところから少しずつ範囲を広げるような形で進められました。

次に、年中行事や、幕府の触れ書きをまとめた「五人組条目」などを学びます。

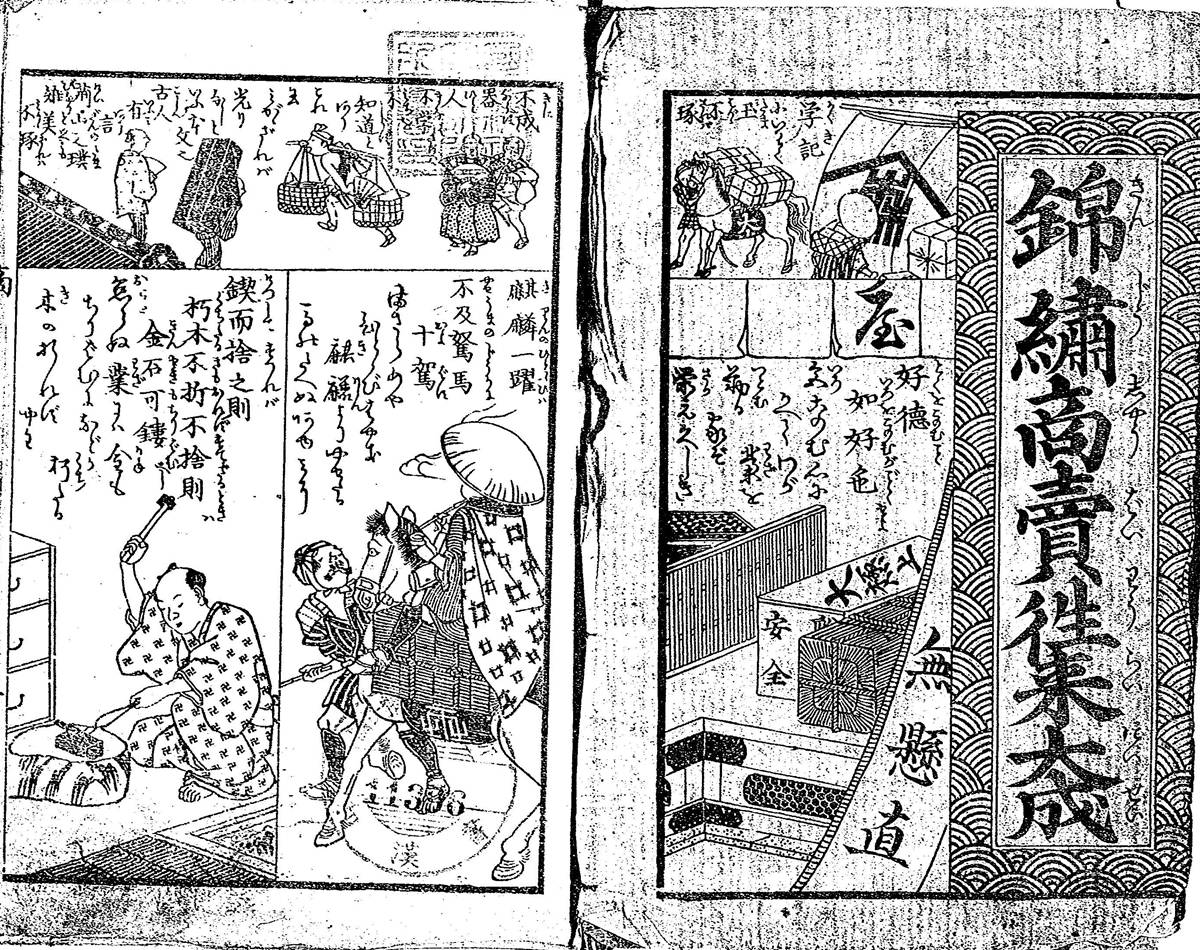

商業の基礎知識書「商売往来」「世話千字文」を学ぶと、農村部でも重宝されたようです。

『諸方通用諸商肝要万宝商売往来』/国立教育政策研究所教育図書館蔵

なぜなら江戸時代でも、お金をだまし取られたり、借金で揉めて刃傷沙汰になった事件は少なくなく、お金に関する知識は需要が増していったんですね。

「近道子宝」という、身の回りの自然現象や暦、地理、衣食住、皇室や幕府についてなどを子供にもわかりやすくまとめた本や、近隣の寺社へ詣でるまでの案内書なども使われました。

師匠の好みによっては、古今集などから一部の和歌を抜き出して教えたりすることもあったようです。

女今川

女子には女子向けの道徳書「女今川」も用いられました。

これは南北朝時代の武将・今川了俊が弟・仲秋へ訓戒として送った手紙を元にした書物で「女性はこんなことをやってはいけない」という戒めが書かれています。

※画像:国書データベース

時代が時代ですので男尊女卑的な部分も多いのですが、

「不機嫌なときに人に当たり散らす」

「人を悪く言う」

なども戒められており、半分ぐらいは男女問わず現代でも活用できそうです。

証文や手紙の書き方

人によっては借用証文や田地売買の証文、東海道の名所案内や手紙の書き方なども学んだようです。

これは、生徒の家の事情や親の意向などもありそうですね。

基本的に家を継げるのは長男だけなので、次男以降は寺子屋で学んだことをもとに稼ぐ手段を見つけなければなりませんでした。

女子も学があったほうが良い嫁ぎ先に行けたり、いったん良い家に奉公して格上げした後に結婚したり、選択肢が広がったでしょう。

中には師匠とは別に寺子屋を開く人もいたかもしれません。

限られた例ではありますが、いったん江戸で武家奉公や大奥務めをした後、故郷に戻って寺子屋の師匠になった女性もいます。

寺子屋の筆子と女性教師を描いた一寸子花里作『文学ばんだいの宝』/wikipediaより引用

往来本

他に教科書としてよく使われたのが「往来本(おうらいぼん)」という種類の本です。

手紙文を主体とするもので、平安時代から作られていました。

関ヶ原の戦いの前に上杉氏の家臣・直江兼続が徳川家康に出したとされる『直江状』は、往来本によって広まったとされています。

直江兼続と徳川家康(右)/wikipediaより引用

権現様にケンカを売った書面を教育に使うのは幕府的に問題なかったんですかね……。

ちなみにそういった物騒な往来本は他にもあります。

・大坂冬の陣の前に家康と豊臣秀頼がやりとりした手紙だとする『大坂状』

・一揆を起こした百姓が幕府に宛てて出したとされる手紙を元にした『白岩目安』

いずれも江戸初期には作られていたようで、よくぞ教科書にしたな……。

これは想像の域を出ませんが、江戸時代も序盤は幕府の目が農民や庶民より大名へ行きやすかったため見逃されていたのかもしれません。

実際、江戸初期には細川忠興や松平信綱などが

「政治を四角四面にやろうとするとうまくいかない」

といった意味合いのことを言っていたとされますので、当時の幕閣もそのように捉えていたのか。

細川忠興/wikipediaより引用

往来本は時代が下るごとに手紙文以外の内容のものも増えていったため、寺子屋関連の話題では往来本=教科書として使われていた本とみなしたほうが実情に合いそうです。

中には五・七・五・七・七でテンポよく地名を並べた『道中往来』など、遊び心が凝らされたものもありました。

数学で遊ぶ算額などもそうですが、どうも江戸時代の人々は学びと遊びの境目をあまり感じていなかったようです。

読本や絵草紙などが普及していくと、文字を読むことが実用だけでなく娯楽にも繋がるので、人々の学習意欲も高まったかもしれません。

この発想は現代でも取り入れるべきかもしれませんね。

現代でも、アニメや漫画がきっかけで日本語を勉強し始める外国の方や、歴史・文化に触れ始めた日本人も多いですし。

あわせて読みたい関連記事

-

善玉・悪玉の由来である山東京伝『心学早染草』は今読んでもニヤニヤしてまう

続きを見る

-

『べらぼう』蔦重が歌麿に描かせようとした「枕絵」江戸土産にもなった春画の歴史とは

続きを見る

-

恋川春町の『鸚鵡返文武二道』には何が書かれていた?あらすじ解説!

続きを見る

-

十返舎一九の『東海道中膝栗毛』は下世話だから面白い~実は20年以上も続いた人気作

続きを見る

参考文献

- なるほど!大江戸事典 ― 時代劇・時代小説が100倍面白くなる(山本博文 著, 集英社, 2010年9月, ISBN-13: 978-4087814651)

出版社: 国立国会図書館サーチ(書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 高橋敏『江戸の教育力(ちくま新書 692)』(筑摩書房, 2007年12月, ISBN-13: 978-4480063984)

出版社: 筑摩書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 読み書きの日本史(岩波新書, 2025年5月, ISBN-13: 978-4006000017)

出版社: 岩波書店(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 文部科学省 白書・政府刊行物「令和白書等」該当資料

所蔵データ: mext.go.jp 白書該当ページ - 論文資料「江戸期寺子屋教育に関する研究」(PDF)

所蔵データ: CORE 論文PDF