大河ドラマ『べらぼう』で印象的だった恋川春町の最期。

何が印象的だったか? って、やはり問題作『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』でしょう。

結果的に春町を死へ追いやった一冊の黄表紙。

そこにはいったい何が書かれていたのか?

「鸚鵡」が松平定信のことをさし、「文武」が定信の奨励していた方針ということはタイトルからも薄っすらわかりますが、それは死へと追い込まれねばならない程の内容だったのか?

『鸚鵡返文武二道』のあらすじを振り返ってみましょう。

『鸚鵡返文武二道』あらすじ

恋川春町を死へと追いやった『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』、以下はそのあらすじです。

――舞台は平安時代、醍醐天皇のころ(延喜の御代)。

天皇の政治を補佐する菅秀才(かんしゆうさい)が武を奨励。

菅原道真の子である菅秀才は源義経や源為朝などを呼び、武芸を指南させていると、そのうちに人々が武勇を競い合い、次第に行き過ぎて洛中で騒動が頻発するようになった。

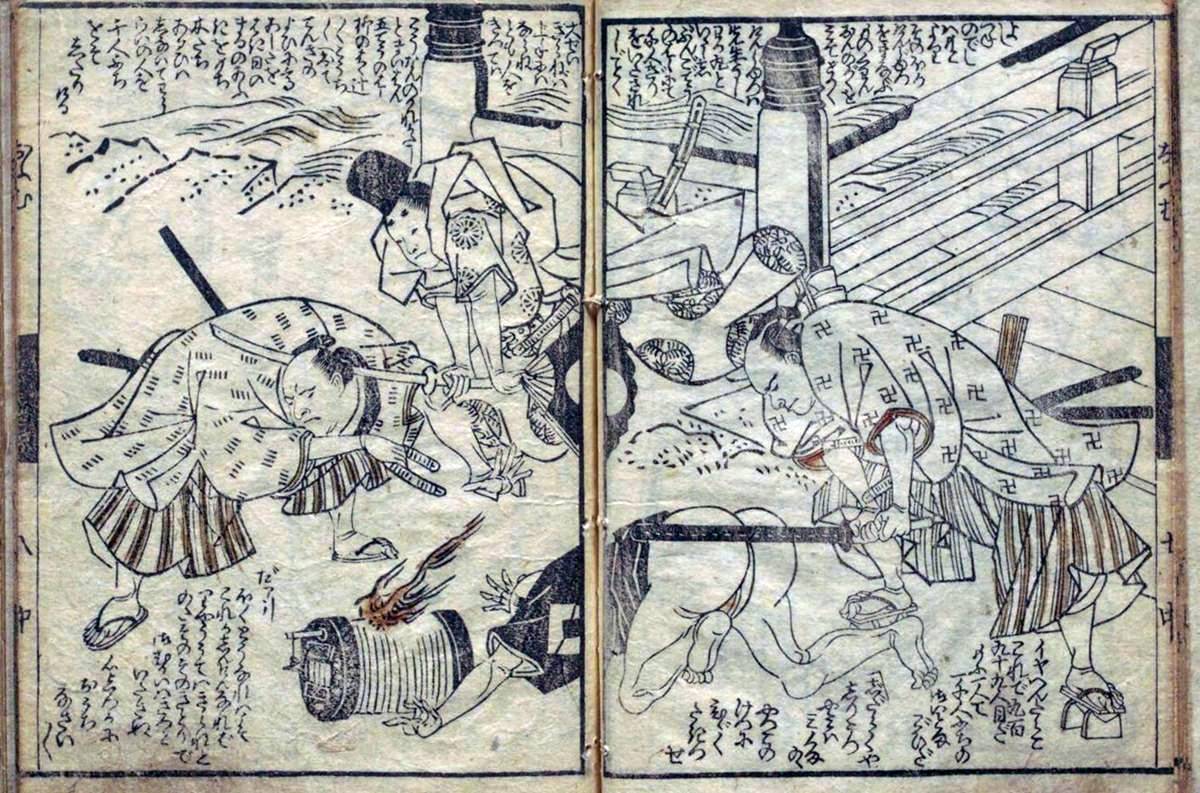

ある者は、瀬戸物屋の商品に矢を放ったり、

『鸚鵡返文武二道』/国立国会図書館蔵

ある者は、馬ではなく女性に乗ったり、

『鸚鵡返文武二道』/国立国会図書館蔵

またある者は、牛若丸を真似て五条橋などで人を襲ったり。

『鸚鵡返文武二道』/国立国会図書館蔵

あまりにも騒ぎが過ぎるため、これを憂いた帝は菅秀才と相談し、今度は大江匡房(おおえのまさふさ)を呼び出す。

大江匡房は、菅秀才の著作である『九官鳥のことば』をもとに“聖賢の道”を説いた。

すると今度は、その書物の中にあった「凧揚げ」のくだりに着目して、人々が興じるようになってしまう。

結果、凧揚げは大流行。

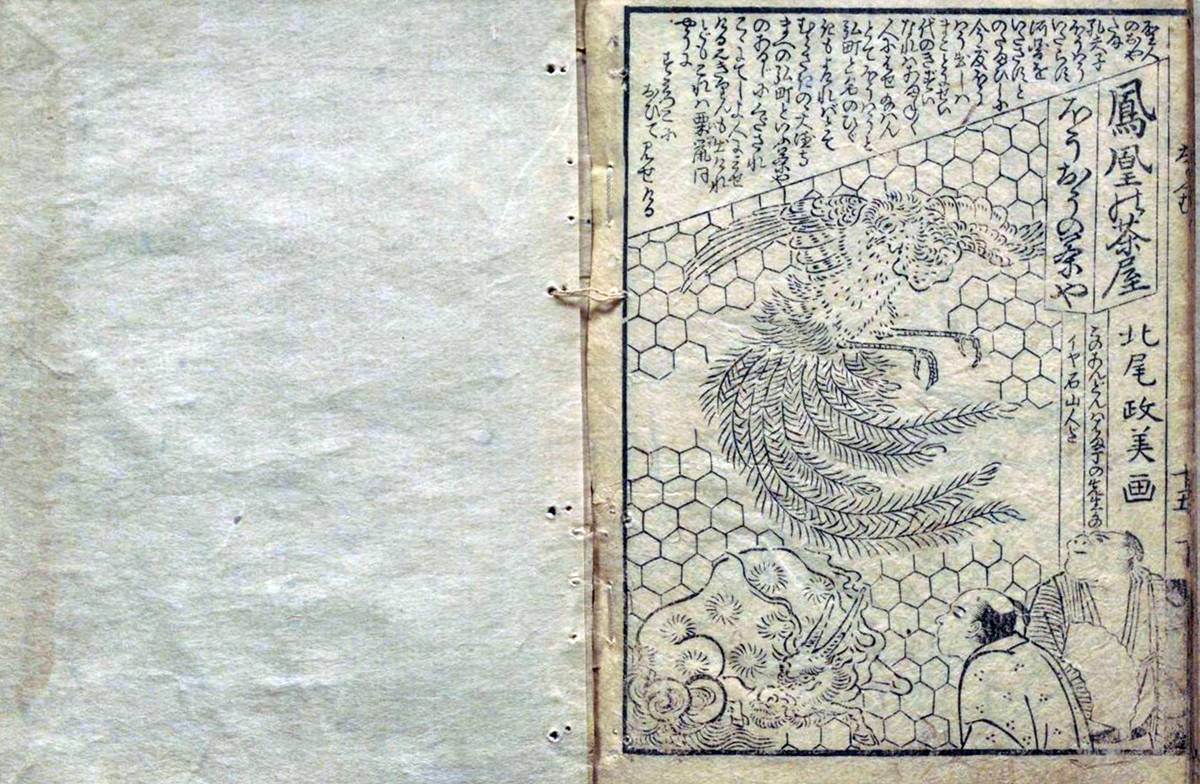

しかも、それを仲間だと見間違えた鳳凰が飛来し、

『鸚鵡返文武二道』/国立国会図書館蔵

捕らえられて「鳳凰茶屋」で見世物にされていると、今度は麒麟までやってきて、

『鸚鵡返文武二道』/国立国会図書館蔵

檻の中に閉じ込められ、ひっそりとしていたとさ――。

『九官鳥のことば』と『鸚鵡言(おうむのことば)』

というわけで皆さん、『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』に対して、どんな印象をお持ちでしょう?

絵のタッチといい、物語の中身といい、オチといい、どう見たって小馬鹿にしてますよね。

もちろん松平定信のことを、です。

確かに、物語の舞台は京都であり平安時代ですが、醍醐天皇やら菅秀才やら源義経やら、登場人物の時代設定はめちゃくちゃ。

おまけに大江匡房は、松平定信が実際に呼び寄せた儒学者の柴野栗山を彷彿とさせるもので、物語と定信は何の関係もない、という言い訳はさすがに通じません。

明らかに幕府を皮肉ったものでした。

中でも痛烈なのが

『九官鳥のことば』

という一冊の書物でしょう。

物語の中では、菅秀才が著したという設定ですが、現実世界では、松平定信の著作である

『鸚鵡言(おうむのことば)』

をおちょくった名前と読み取れます。

執筆者にとって著作は、時に自身の分身のようなものですし、それを正面から馬鹿にされて定信が激怒しても何ら不思議はありません。

★

恋川春町の親友だった朋誠堂喜三二が黄表紙『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』を出し、馬鹿売れしたのが天明8年(1788年)のこと。

その翌年、寛政元年(1789年)に『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』は蔦屋耕書堂から発売され、これまた大いに売れたと伝わります。

しかし、結果的にそれが恋川春町の死期を早めてしまいます。

史実の春町は、そこでどんな最期を迎えたのか?

ドラマのように「豆腐の角に頭をぶつけて死んだ」のか?

その最期の詳細は以下の記事をご参照ください。

-

史実の恋川春町は「豆腐の角に頭をぶつけて死んだ」のか?実は謎多き最期

続きを見る

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?

続きを見る

-

寛政の改革|蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?

続きを見る

-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗

続きを見る

参考文献

- 蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人(車 浮代 著, PHP研究所, 2024年8月, ISBN-13: 978-4569904290)

出版社: PHP研究所 公式書籍情報 |

Amazon: 商品ページ - 国史大辞典(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979–1997年刊)

出版社: 吉川弘文館(ジャパンナレッジ紹介) - 世界大百科事典(平凡社/小学館, 複数版・複数巻)

- 日本国語大辞典(小学館, 複数版・複数巻)