山県昌景や馬場信春、板垣信方、原虎胤など――。

戦国時代を代表する武田信玄の下には、世に知られる名将が数多いました。

時に彼らは「武田二十四将」としても数えられ、大河ドラマなどでもお馴染みの存在ですが、二十四将の中にもイマイチ注目度の低い武将がいます。

今回、スポットを当てたいのは、その一人である曽根昌世(そねまさただ)。

信玄の側近という役割をこなし、武田家滅亡後も生き抜いた能力は名将に値するのでは?とも思えるのですが、いかんせんその武田滅亡時には織田徳川へ内通していた可能性もあり、どうしてもマイナーな存在になってしまうのでしょう。

曽根昌世とは一体どんな武将だったのか?

その生涯を振り返ってみます。

曽根昌世/wikipediaより引用

「昌」の字が示す厚遇

曽根昌世の生年や素性は不明。

甲斐武田氏に仕え始めた時期もわかっておりません。

ただし、名前からすると、元服前後に甲斐へやってきたか、あるいは甲斐へ来てから改名した可能性が考えられます。

というのも「昌」の字は、武田信玄が家臣の次男以下によく与えた字だからです。

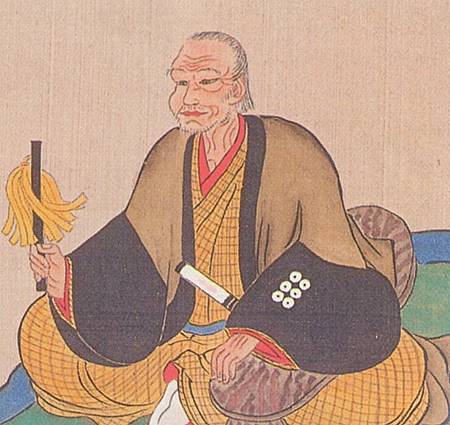

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

有名どころだと山県昌景や真田昌幸などがそうですね。

『甲陽軍鑑』によると、この字がついた家臣のうち、曽根昌世と土屋昌続、三枝昌貞、真田昌幸は、よそから「武田氏に仕えたい」と申し出てきた人を面接するような役割を果たしていたとか。

信玄から一定の信頼を得ていたことがわかる役割です。

しかし昌世の年齢については「義信事件」から推測できる可能性もありまして。

不確定な話ですが、昌世の子である曽根周防が「義信事件」に関与して処刑されたため、昌世が一時的に駿河へ出奔していたという話があるのです。

信玄の嫡男・武田義信の側近たちが信玄暗殺計画をたてていたことが永禄八年(1565年)10月に発覚し、未然に防がれるも、その後、義信が東光寺に幽閉された……という事件ですね。

-

武田信玄を暗殺しようとして嫡男の派閥が粛清された「義信事件」その顛末

続きを見る

もしも周防が関与していたとすると、当時すでに元服していたとするのが自然であり、その父である昌世の生まれは1520年代ぐらいまでが妥当ではないか?というわけです。

ただし、息子の実在も怪しいため創作の可能性があり、頭の片隅に入れておく程度がよろしいかと思います。

信玄の目

曽根昌世は『甲陽軍鑑』の中でたびたび称賛される人物の一人です。

真田昌幸・三枝昌貞らと共に「信玄の両目」として称えられているんですね。

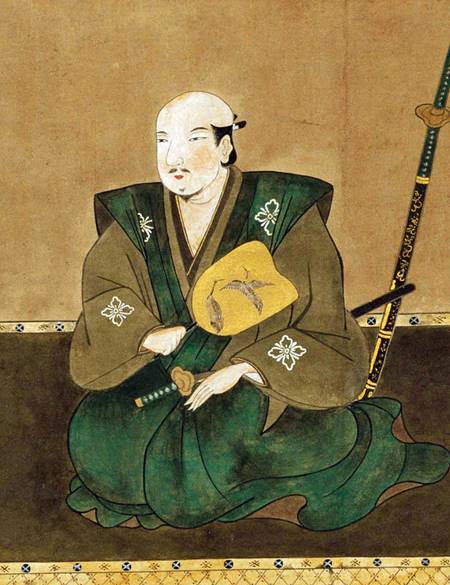

真田昌幸/wikipediaより引用

“両目”なのに三人とはどういうことか……とツッコミたくなりますが「両目と呼ばれたのは昌世と昌幸だ」とする説もあります。

いずれにせよ昌世が信玄の側近であったことは、他の記録からもうかがえまして。

例えば永禄九年(1566年)の春に一蓮寺(甲府市太田町)で信玄が催した歌会の際、

◆土屋昌次が信玄の給仕

◆曽根昌世・真田昌幸・三枝守友(昌貞)らが配膳

そんな役割だったとされるのです。

『甲陽軍鑑』によると、信玄がこの四人だけを連れて本陣に入ったこともあり、信頼ぶりが伝わってきます。

他にも重要な合戦でピンチヒッターのような役割も務めています。

◆永禄十二年(1569年)の三増峠合戦で浅利信種が流れ弾に当たって討死したため、代わりに指揮を取った

◆天正五年(1577年)に高天神城救援の先陣を務めた

天正五年(1577年)はすでに武田勝頼の代ですので、引き続き、重要な位置にいたこともうかがえます。

昌世の人柄が伝わる話はあまりないのですが、上記の役割からして、いつでも冷静に動けるタイプの人だったのかもしれません。

武田勝頼/wikipediaより引用

渡り歩いて蒲生家へ

『甲陽軍鑑』では、元亀四年(1573年)4月に信玄が亡くなると、曽根昌世はさほど間を置かず織田徳川へ内通したとされます。

果たしてこれは本当なのか。

昌世は、天正十年(1582年)春に武田氏が滅亡させられるまで武田勝頼に仕えており、その前年、天正九年(1581年)10月には北条氏の笠原政晴(徳倉城主)を武田方へ寝返らせる働きもあります。

そうした功績もあるのに、なぜ内通していたとされるのか?

天正十年(1582年)の武田氏滅亡直後、旧領の興国寺城とその一帯が安堵されているのです。

穴山信君(梅雪)がそうだったように、事前に何らかの確約がないと、このような保障は困難なようにも思えますよね。

穴山信君(穴山梅雪)/wikipediaより引用

ただ、昌世本人に能力がなければそうした待遇もないわけで、本能寺の変後、徳川氏が旧武田領へ侵出した「天正壬午の乱」では先陣として活躍しています。

忠義の武将とは言えないけれど、能力的には堅実な名将だった可能性は否定できないでしょう。

記録が少ないため突然のこととなりますが、徳川を出奔した後は、天正十八年(1590年)から蒲生氏郷に仕えます。

このとき真田信尹も一緒だったとか。

信尹は、大河ドラマ『真田丸』で栗原英雄さんが演じた真田昌幸の弟(信繁から見て叔父)ですね。

氏郷が会津へ移封されたばかりで人手が必要だったからなのか、昌世は3000石(後に6000石)の厚遇で受け入れられ、それに応えるように会津若松城の縄張りを担当したとされます。

また「九戸政実の乱」や「小牧・長久手の戦い」に参加したともされ、常に戦場にいたことも窺えます。

★

そんな曽根昌世の最期については詳細不明で、没年もはっきりわかっていません(某年7月9日に死没とだけ伝わる)。

慶長九年 (1604年)8月21日、息子によって高野山成慶院で供養が行われたとされますので、おそらく年忌法要のどれかがこの年だったのでしょう。

武田家臣のことについては『甲陽軍鑑』によるところも大きく、今後、新たに関連資料が見つかれば、印象が一気に変わる可能性も十二分にあります。

その時を待ちたい一人でありますね。

あわせて読みたい関連記事

-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

真田昌幸の生涯|三成に“表裏比興の者”と評された謀将 その実力とは?

続きを見る

-

穴山信君(梅雪)の生涯|信玄の娘を妻にした武田一門の武将は卑劣な裏切り者か

続きを見る

-

武田信玄を暗殺しようとして嫡男の派閥が粛清された「義信事件」その顛末

続きを見る

参考文献

- 柴辻俊六/平山優/黒田基樹/丸島和洋(編)『武田氏家臣団人名辞典』(東京堂出版, 2015年5月15日, ISBN-13: 978-4490108606)

書誌: 東京堂出版(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 佐藤正英(校訂・訳)『甲陽軍鑑(ちくま学芸文庫 サ15-2)』(筑摩書房, 2006年12月6日, ISBN-13: 978-4480090409)

出版社: 筑摩書房(公式商品ページ) |

Amazon(文庫): 商品ページ | - 萩原三雄(編著)『武田信玄 謎解き散歩(新人物文庫)』(KADOKAWA, 2015年3月9日, ISBN-13: 978-4046004260)

出版社: KADOKAWA(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 柴辻俊六(編)『新編 武田信玄のすべて』(新人物往来社, 2008年6月17日, ISBN-13: 978-4404035141)

書誌: 丸善ジュンク堂(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 平山優『図説 武田信玄』(戎光祥出版, 2022年2月3日, ISBN-13: 978-4864034135)

出版社: 戎光祥出版(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 上田正昭/西澤潤一/平山郁夫/三浦朱門(監修)『日本人名大辞典』(講談社, 2001年12月6日, ISBN-13: 978-4062108003)

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ