文禄四年(1595年)2月7日は、戦国武将の蒲生氏郷が亡くなった日です。

織田信長に大層気に入られ、烏帽子親(後見人)になってもらったばかりか、信長の娘を正室に迎えた織田家中の若手エリート。

ゆえに熱狂的ファンも多いですよね。

本稿ではその足跡を追ってみましょう。

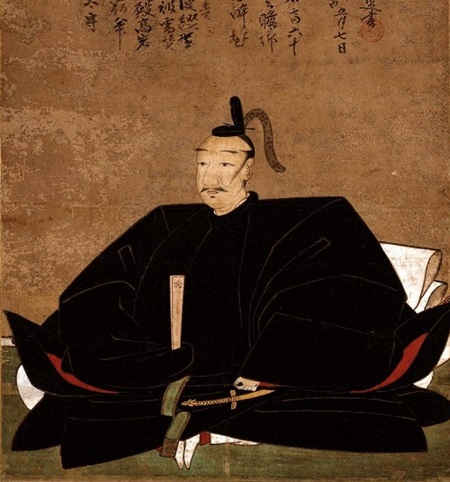

蒲生氏郷/wikipediaより引用

蒲生氏郷は信長お気に入りのエリート

蒲生氏郷は弘治二年(1556年)、近江の大名・六角家の重臣である蒲生家に生まれました。

蒲生家は、平将門を討ったことで有名な藤原秀郷の血を引くと称する武家の一つ。

近江の蒲生郡に根付いたため、この地名を名乗ったとされます。

血縁の真偽はさておき、イメージとしては”地元の名士”といった感じでしょうか。

幼名は鶴千代でした。

おそらく「鶴のように長く生きてほしい」という願いからでしょう。

織田信長が京都に上洛するための戦を続ける中で、織田家への人質に出されたことが氏郷の運命を決めました。

信長は氏郷の目つきを気に入り、「娘婿にする」と約束したのです。

織田信長/wikipediaより引用

ちなみにこの姫、従来は「冬姫」と呼ばれていましたが、現在は「史料の読み違えからきたもので、本名ではない」という説が濃厚です。

この時代、女性の本名は公の場に出てこないものですしね。

もう少しリアルに考えるとすると、おそらく信長はただ目つきを気に入ったのではなく、

「嫡子・信忠の代に織田家を支えうる優秀な姻戚衆」

としてガッチリ固めておくため、氏郷へ娘を嫁がせたのでしょう。

織田信忠が弘治三年(1557年)生まれですので、氏郷とはちょうど同世代です。

織田信忠/wikipediaより引用

上洛戦当時の信長は30代半ばですから、”人生五十年”が寿命とされた当時であれば、すでに折り返しを過ぎていて、次世代を考える必要性もあったのでしょう。

そしてその判断は間違っていませんでした。

将来を約束された氏郷は、岐阜に移って儒教や仏教、武芸など様々なことを学びます。

成長ぶりは外から見ても非常に好ましいものだったようで、元服の際には信長自ら烏帽子親を務めるほど。

さらに信長の官職「弾正忠」から「忠」の字を与えて通称を「忠三郎」と名乗らせているところからも、娘婿への期待の高さがうかがえます。

そして蒲生氏郷は13歳で初陣を果たし、武将としての門出を終え、信長は約束通り自身の娘を娶らせました。

夫婦仲は良好だったようですが、氏郷が忙しすぎたためか、子供は三人と少なめです。

氏郷は後にキリシタンになったこともあり、側室はいませんでした。

長島の一揆討伐では信長に叱られたが

蒲生氏郷は、父・蒲生賢秀(かたひで)と共に柴田勝家の配下となりました。

といってもガチガチの主従関係ではなく、大きな作戦に参加する時は勝家の指揮を受ける、といった形です。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

これは、元からある程度の領地を持っていた武将を取り込んだ際、信長がたびたび用いた手法でした。

当時の武士の自尊心は、現代の我々には想像がつかないほど高いものです。

自尊心が傷付けられれば、上役や主君への反感に繋がり、いずれ謀反の引き金になりかねません。

平時は自領である程度自由にさせておき、有事の際だけ勝家のような家老の下に突くというスタイルを貫くことで、不満が起きにくいようにしていたのでしょう。

信長から見ても、元から地域性や民心を掴んでいる者が統治にあたってくれる方が効率的ですしね。

こうして、父のもとで統治について学びながら、各地を転戦していた氏郷。

浅井・朝倉氏との戦いや【長島一向一揆】や【長篠の戦い】など、信長の主要な合戦にはだいたい参加しています。

一覧にすると、以下の通りです。

天正元年(1573年)近江鯰江合戦、越前朝倉攻め、近江小谷城攻め

天正二年(1574年)長島一向一揆

天正三年(1575年)長篠の戦い

天正六年(1578年)摂津伊丹城攻め(荒木村重の謀反)

天正九年(1581年)伊賀攻め

天正十年(1582年)甲州征伐

信長の生涯を追いかけていく上で話題になる戦には、ほとんど参加していて、天正二年(1574年)の長島一向一揆では、自ら一揆衆の首をとったこともありました。

三重県桑名市長島町にある願証寺「長島一向一揆の殉教之碑」/photo by 立花左近 wikipediaより引用

しかし、このとき「大将は自ら武働きをするものではない」と、信長にちょっぴり叱られた……なんて逸話があります。

相手が相手なだけに、大事な娘婿を討ち死にさせまいという義父心が働いたのでしょうか。

出典が『名将言行録』(幕末~明治成立)ですので、事実とは確定できませんが。

おそらくは”信長が氏郷のことを日頃から気にかけており、ときには注意することもあった”という感じの出来事があって、それが後世に脚色されてこのような逸話ができたのでは?

逸話というのは「事実だったかどうか」もさることながら、「当時あるいは後世の人々が、その人物をどのように評価していたか」を推測することも大切でしょう。

天正九年あたりから、父・賢秀とは別に蒲生氏郷が行動することも少しずつ増えていきました。

20代半ばになっていたので、一人前と認められたのでしょう。

この間の天正四年には、信長が安土へ本拠を移していますが、蒲生家のように元から近江にいた武将たちは、安土には住んでいません。

彼らは普段は近江国内の自領にいて、必要に応じて出兵したり、行事に参加したり。

それまでとあまり変わらない生活をしていたようです。

また、天正三年には柴田勝家が北陸攻略の責任者となったため、蒲生家をはじめとした近江衆は勝家とは切り離され、別行動をとるようになります。

逆説的ですが、ここからも「勝家と近江衆は主従関係ではない」ということがわかりますね。

氏郷が参加した行事としては、天正六年の相撲会や、天正九年の左義長などがあります。相撲会では取り組みにも参加していました。

このときは信長が「阿閉貞大と永田正貞が剛力だと聞いたから、取り組みを見たい」と言って他の武将たちにも相撲を取らせた、という経緯だったこともあり、氏郷の取り組み相手や勝敗については記録がありません。

他には堀秀政や万見重元など、織田家の比較的若い世代がこの相撲に参加していましたので、彼らと氏郷が相撲をとったかもしれませんね。

本能寺の変

天正10年(1582年)6月2日――日本に激震が走ります。

本能寺の変です。

ご存知、明智光秀が強行した事件で、氏郷の超強力な後ろ盾だった信長は死亡。

明智光秀/wikipediaより引用

氏郷は、父の賢秀と連絡をとり、安土城にいた信長の妻子たちの安全を確保し、蒲生家の居城である日野城へ無事到着しています。

この保護された人の中に、信長の正妻にして斎藤道三の娘である濃姫がいたとか、いなかったとか。

おそらく日頃から蒲生家が奥にも信用されていた証ゆえの俗説でしょう。

もちろん、氏郷も賢秀も、明智光秀には従いませんでした。

そりゃあ、これだけ信長に目をかけられていれば、裏切り者に味方する気なんてなりませんよね。

光秀は別働隊に、この近江攻略をさせる予定だったようです。

しかし、本人が【山崎の戦い】で敗れたため、蒲生家と戦うことはありませんでした。

「山崎合戦之地」の石碑(天王山/京都府乙訓郡大山崎町)

問題はその後です。

清州会議を経て、織田家の中心にグイグイとのし上がってきた豊臣秀吉。

その秀吉のライバルとなったのが柴田勝家。

蒲生氏郷と勝家との関係は浅くなく、そちらへ流れるかと思いきや、父から家督を譲られ蒲生家当主となった氏郷は、秀吉派になるのです。

と、その直後の【賤ヶ岳の戦い】では羽柴秀長(豊臣秀長)に配属され、勝家に勝利します。

続けて織田信雄と徳川家康を相手に戦った【小牧・長久手の戦い】でも、氏郷は秀吉サイドについていました。

このときの戦いで興味深いエピソードが起きています。

※続きは【次のページへ】をclick!