こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【相模朝倉氏】

をクリックお願いします。

関東の一騒動

北条早雲には北川殿という妹がいました。

彼女が、駿河守護である今川義忠(氏親の父・義元の祖父)の正室となり、早雲は京都から駿河へ向かったとされています。

その月日は不明ながら、文明元年(1469年)頃とか。

それからしばらく経った延徳二年(1490年)1月には将軍・足利義政が、翌延徳三年(1491年)4月には伊豆の堀越公方・足利政知が。

重要人物の二人が相次いで亡くなり、将軍位と鎌倉公方・堀越公方の問題が再燃してしまいます。

非常に込み入った事情ではありますが、以下のチャートで簡単に流れだけまとましょう。

①永享の乱・享徳の乱を経て、本来は室町幕府の関東支部だった鎌倉公方がほぼ機能しなくなる

↓

②それを何とかするために下っていったのが足利政知(義政の異母兄)

↓

③しかし、どうにもならず政知は伊豆の堀越に留まり「堀越公方」と呼ばれた

↓

④関東事情が宙ぶらりんのまま将軍と堀越公方が亡くなる

↓

⑤将軍と堀越公方を急いで決めないといけない

ついでにいうと九代将軍で義政の息子・足利義尚も長享三年(1489年)に亡くなっており、しかも彼には男子がいませんでした。

もう完全にカオスですね。

いったんは義政の弟・義視の息子である義材(義稙)が将軍になりますが、その裏で良からぬことを考えていたのが管領の細川政元。

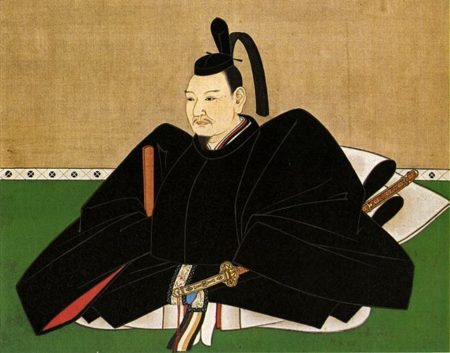

細川政元/wikipediaより引用

細川政元は「政知様の息子さんを将軍に迎えて、その後見として実権を握る!」と考え、政知の生前に話を持ちかけていたのです。

実は政知には、以下のような息子がいました。

・正室生まれで嫡子の茶々丸

・側室である円満院生まれの潤童子

・側室である円満院生まれの清晃

このうち清晃は京都で仏門に入っていましたが、

・潤童子を堀越公方

・清晃を室町幕府の将軍

にしようと考え、茶々丸を廃嫡・幽閉したのです。

「兄弟の下の方を優遇しようとした」パターンであり、もうそれだけでヤバい空気が漂いますね。なぜか当事者たちは全く気付いてないようなのですが。

そして、いざ清晃を将軍にする前に、肝心の政知が死亡し、話はこじれにこじれ……。

茶々丸がとんでもない凶行に及びます。

父が亡くなった直後の延徳三年(1491年)7月、円満院と潤童子を斬って、強引に堀越公方の座を奪い取ったのです。

当時の室町幕府

京都では、一応、応仁の乱は終わっていました。

しかし将軍の足利義稙が畿内を掌握しているとはとても言えない状況。

大乱の要因でもあった畠山氏の内紛がまだ続いていたのです。ほんと、いつまで争ってんのか……。

義稙はこれに介入しようとし、自ら兵を率いて河内に出兵したのですが、そこで喜んだのが細川政元です。

明応二年(1493年)4月、政元は義稙の留守中に清晃を将軍にし、還俗させて義遐(のちに義澄と改名)を名乗らせたのでした。

第11代将軍・足利義澄/wikipediaより引用

これが【明応の政変】です。

当然のことながら、義澄は兄と母を殺した茶々丸を排そうとしました。

そこで伊勢氏や駿河守護の今川氏親に茶々丸の討伐を命じると、これを受けて北条早雲も伊豆へ侵攻します。

いわゆる「伊豆討ち入り」。

かつては早雲が自らの野心によって下剋上したとされていましたが、近年では「義澄の命令で行った」というのが定説になっています。

そして、このときの後北条軍の中に、朝倉孝景の弟・慈視院光玖の家臣たちがいて

・北条早雲に仕えた朝倉秀景

・今川氏親に仕えた朝倉玄景

上記の朝倉氏らと共に、東海・関東で根付いていくことになるんですね。

なお、この一件は明応七年(1498年)8月に茶々丸が自害し、伊豆が平定されて終わっています。

※続きは【次のページへ】をclick!