と問われたら、多くの人が名前を挙げるであろう伊達政宗――。

知名度的にも「三英傑(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康)」に次ぐものがあり、人気では彼らを上回るほどです。

しかし、誤解が多いのもまた彼の特徴でしょう。

特にド派手なエピソードが多く、何が本当で何が作り話なのか、実態についてはワケがわからないという方もおられるかもしれません。

そこで本稿では最新の研究をもとに、誤認されがちな話を訂正しつつ、寛永13年(1636年)5月24日に亡くなった、政宗70年の生涯をまとめてみたいと思います。

伊達政宗/wikipediaより引用

鎌倉時代から続く奥州探題・伊達家

まず政宗本人の事績から語る前に、多くの方が勘違いしがちな点に着目しますね。

それは地名です。

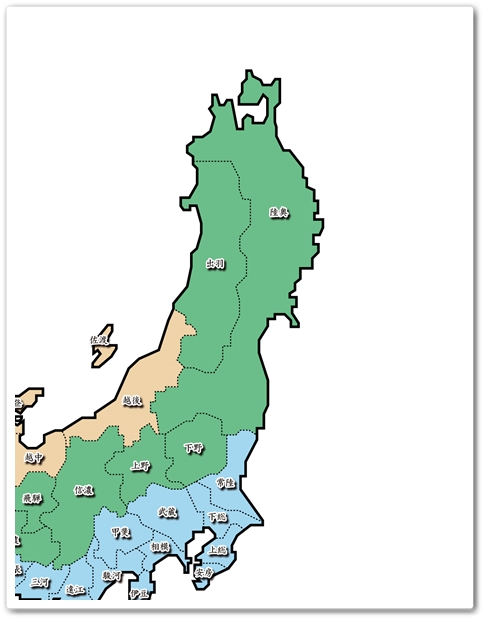

令制国における東北地方は、太平洋側の

・陸奥(青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県北東部)

と

・出羽(山形県、北東部を除く秋田県)

に別れています。

2つをあわせて

・奥羽

と呼ぶのですね。

たまに「奥州=奥羽」と誤解している方がおられます。

「奥州=陸奥」であり「羽州=出羽」なんですね。

こちらを頭の片隅に置いていただいた上で、まずは政宗誕生以前の伊達家を見ておきましょう。

というのも、ここからして誤解が多いのです。

フィクションでは、政宗が、小さな伊達家を一気に拡大したと語られることもありますが、そんなことはなく、もともと陸奥の名門なのです。

伊達氏は文治5年(1189年)、奥州合戦の戦功として与えられた伊達郡を本貫とし、所領を拡大。

政宗の曾祖父にあたる伊達稙宗は、陸奥国守護職に任じられておりました。

稙宗は積極的に外征を繰り返し、さらに多くの周辺大名と子女の縁組を行い、もめ事があれば調停に尽力し、影響力を拡大します。

後に上方の大名たちが「なぜ政宗は親戚と争っているのか?」と疑問を感じたそうですが、伊達家が婚姻や養子縁組を通じて勢力拡大したという背景があったのです。

その功労者である稙宗は、紛争解決の指針ともなる分国法『塵芥集』を制定(日本史の試験にも出ますね)。

陸奥国守護として名を馳せました。

伊達稙宗/wikipediaより引用

そして稙宗の子・伊達晴宗も左京太夫、奥州探題に補任されています。

政宗の父である輝宗は、その目を奥羽の外にも向けました。

彼は関東の北条氏政、そして急速に台頭しつつある織田信長、徳川家康とも通交。

信長が武田勝頼を滅ぼした後は、来たるべく信長の関東侵攻を見据え、蘆名・最上等の奥羽の家との連携も進めていました。

輝宗の右腕である遠藤基信は外交のエキスパートであり、伊達家の行く末を見据えた統治の原動力となっています。

政宗の功績をふりかえるとき、父・輝宗はじめ周辺の人物が過小評価されがちですので、注意が必要です。

政宗以前の伊達家当主も優秀な人物が揃っており、輝宗もそうした名君の一人です。

先祖の偉業と政策、奥州探題、そして現在の宮城県中部、福島県北部、山形県置賜郡という広大な領土を受け継いだ伊達政宗。

彼は奥羽最大である大名家の嫡男として生を受けたのでした。

「独眼竜」の呼称は中国の英雄・李克用にあやかる!?

伊達政宗は、永禄10年(1567年)8月3日、出羽国米沢にて生まれました。

父は、伊達輝宗。

母は、最上義守の娘にして、最上義光の妹である義姫(お東の方・保春院とも呼ばれ、本稿では義姫で統一)。

フィクションで描かれるように伊達家と最上家は対立していたわけではなく、関係は良好でした。

要は、父が奥州探題家の出で、母が羽州探題家の出ですから、その両親の子として誕生した彼は、まさに奥羽一の貴公子だったワケです。

幼名は梵天丸。

同年代の人物には立花宗茂や真田信繁(生年諸説あり)らがおります。

政宗の幼年期というと、母・義姫が彼を醜いから憎んだというエピソードが出てきますが、本記事で詳細は控えさせていただきます。

政宗の逸話は「話を盛っている」と思われるフシがあり、特に「弟や母親との関係性」については、「後世の人間が織田信長の挿話をなぞったのではないだろうか」と考えてしまうわけです。

もうひとつ、傅役の片倉景綱が政宗の隻眼(右眼)を摘出した逸話ですが、これは政宗の頭蓋骨に「眼球摘出のあとがない」ことから、事実ではありません。

いかにも面白いエピソードなので広まっていったのでしょう。これも含めて政宗らしいと言えばそうなのかもしれませんが。

天正3年(1575年)、政宗6歳のとき、父の輝宗は、師として僧・虎哉宗乙(こさい そういつ)を招聘し迎えました。

「心頭滅却すれば火もまた涼し」の言葉でも知られる快川紹喜とも交流があり、若い頃から才知を認められてきた虎哉は、このとき46歳。

慶長16年(1611年)に82歳で世を去るまで、政宗にとって師であり続けます。

虎哉は、僧侶といえども豪快な人物でした。

幼い梵天丸はどこかシャイなところがあったと伝わります。

虎哉が接したのは、隻眼となった翌年。

シャイな少年梵天丸を豪快な青年政宗に成長させたのは、師の教えも大きいことでしょう。

中国の歴史書である『十八史略』を教材にして「隻眼の英雄・李克用(りこくよう・856-908年)を見習いなさい」と、梵天丸に教えたとされています。

一般的にあまり語られるコトのない「李克用」ですが、その名は、政宗を振り返るに当たって避けて通れません。

李克用/wikipediaより引用

というのも李克用もまた「独眼竜」と称され、彼が指揮する黒ずくめの軍団は「鴉軍」と呼ばれ恐れられていたのです。

李克用の本拠地は中国中心部の中原からみると北に位置します。

そこで虎哉は、まさに梵天丸こそ日本の「独眼竜」になるはずだと教え諭しました。

これもまた後世の作家の創作であるという説もありますが、両者の行動をみるに当時から虎哉と政宗が意識していたと見るのは、むしろ自然なことでしょう。

幼少期のシャイな性格を克服した政宗は、黒い甲冑を身につけ、「独眼竜」として陸奥で飛躍することになるのでした。

輝宗・政宗二頭体制に訪れた、突然の終焉

天正5年(1577年)、梵天丸は元服し、政宗と名乗りました。

政宗とは、伊達家中興の祖・九代目政宗と同じ名です。

伊達家当主はそれまで足利将軍家から一字拝領していましたが、足利将軍家の没落とともにその慣習を終えたのです。

※ちなみに九代目政宗の弟がサンドウィッチマン伊達さんのご先祖様

-

サンドウィッチマン伊達さんのご先祖様はあの独眼竜政宗だったのか?

続きを見る

外交に長けた輝宗だからこそ、時代の変化を理解していたのでしょう。

そして天正12年(1584年)10月、伊達家の家督は輝宗から政宗へと渡されました。

このとき輝宗41歳、政宗18歳。

壮年期の当主が20歳にならない子に家督を譲るというのは特異なことであるとされ、フィクションでは「政宗の器量をみこんで早めに譲った」という解釈がされてきました。

しかし最近の研究では、このような年齢での家督交替は特異なことではないという見方がされています。

佐竹義重から義宣、北条氏政から氏直も、この年代で家督を交替しています。

ただし、このような場合、前当主である父と現当主である息子による二頭体制による統治となります。

輝宗と政宗も二人で外交はじめ政治を行っており、家督相続の翌年に輝宗が不慮の死を遂げなければ、そのまま二頭政治が続いた可能性が高いと思われます。

※続きは【次のページへ】をclick!