最近の研究で、再評価が進む戦国大名といえば、最上義光(もがみ よしあき)がその一人。

慶長19年(1614年)1月18日が命日ですが、彼の特徴につきましては、

「伊達政宗の伯父」

「妹が好き」

「鮭が好き」

「山形の大名」

「内政センスがあった」

なんて評価がある一方、その生涯となると俯瞰で掴みきれている人は案外少ない気がしてなりません。

いったいどんな人物だったのか?

霞城公園にある最上義光像

本稿では、最上義光69年の生涯をまとめてみたいと思います。

11代当主・最上義光の船出

最上義光は天文15年(1546年)、最上家の嫡男として山形城にて誕生しました。

幼名は白寿丸、父は義守、母は小野少将の娘。

同世代の戦国時代の人物としては、徳川家康(3歳上)、伊達輝宗(2歳上)、武田勝頼(同年)、黒田官兵衛孝高(同年)、真田昌幸(1歳下)らがいます。

名だたるメンバーに囲まれてますね。

最上家は、羽州探題・斯波兼頼の子孫にあたり、清和源氏の血を引く名門です。

しかし時代が降るうちに国衆は最上家に従わなくなり、さらに義光より二代前の義定の時代には、伊達稙宗によって長谷堂城・上山城を陥落させられてしまいます(永正11年・1514年)。

義定が後継者を残さず夭折すると、一族の中野家から義守が最上家当主として迎えられました。

このとき義守は僅か二歳。政治的実権は義定未亡人である伊達稙宗の妹が握っております。

義守は伊達家の内乱である「天文の乱」(天文11~17年・1542~1548年)に乗じて独立を果たしますが、その後も最上家は近隣の大名家に翻弄され続けていきました。

義光が誕生したのはこんな時代です。

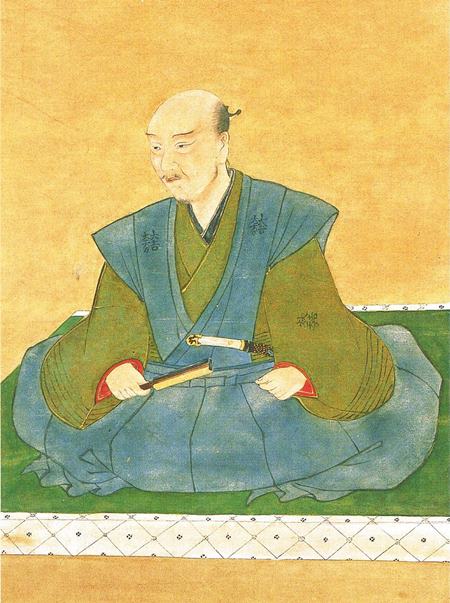

伊達稙宗/wikipediaより引用

背丈六尺(180cm)を超え、鉄製の指揮棒を使いこなす

最上義光の元服は永禄3年(1560年)。

ちょうど織田信長と今川義元の間で桶狭間の戦いが起きた年ですね。

この年、晴れの舞台を迎えた義光は父子で上洛し、将軍・足利義輝にも目通りしています。

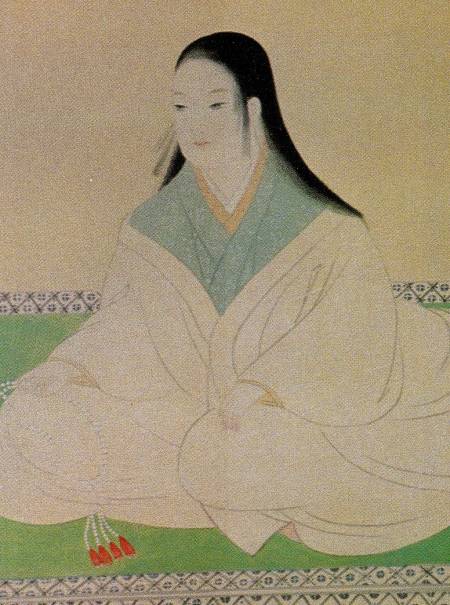

剣豪将軍と呼ばれた足利義輝/wikipediaより引用

義光は幼い頃から大柄で、武勇に優れていました。

十六歳の時には高湯温泉で盗賊の頭目を刺殺した、家臣が持ち上げられなかった大岩を動かした、そんな逸話が伝わっているほど。

成人後は背丈六尺を超え、刀の二倍の重さがある鉄製の指揮棒まで使いこなすようになります。武家の棟梁としてまさに理想的でしょう。

ところが父の義守は、スンナリと家督を譲ろうとはしません。

従来、この対立の理由は、父・義守が、弟・義時を偏愛したためだとされてきました。

しかし、義時は後世になって創作された人物であり、最上家の争いはあくまで父子間で起こったもの。はじめの対立は元亀元年(1570年)、義光25歳の家督相続時に起こりました。

このときは宿老・氏家定直の取りなしで一時的に親子不仲は解決、義光は最上家第11代当主となり(8 or 12代説あり)、義守は出家して「栄林」と名乗るようになります。

が、栄林が伊達輝宗に応援を頼んだ形跡があるなど、最上家の内紛に乗じて周囲が介入しようとする動きも活発化して、火種はくすぶり続けます。

そして4年後の天正2年(1574年)、栄林はついに伊達輝宗の応援を取り付けることに成功し、父子対立が再燃するのです。

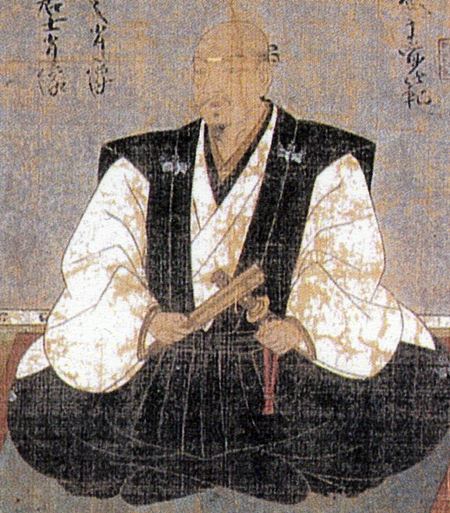

伊達輝宗/wikipediaより引用

伊達輝宗自ら出陣したため劣勢に追い込まれたのは義光。

これを何とかして乗り切りると、最上家の介入にあまり乗り気ではなかった輝宗と和睦を結び、今度は一転、義守方が劣勢に追い込まれます。

ついには義光が勝利――。

と言っても、何となくダラダラとした「乱」の経過で、すっきりしない展開ですよね。

実はこうした流れは、奥羽(東北)の大名間争いにおける特徴でもあります。

他の地方のように家を滅ぼすところまでいかず、和睦を斡旋する等して支配下に置き、いかに影響を及ぼすかが彼らの目指すところだったのです。

理由はほかでもありません。

奥羽は寒冷であり、二毛作や二期作ができず、資源も人口も少ない。しかも場所によっては一年のうち半分が雪に覆われていて、合戦すらできません。

そうした地方で殲滅するところまで争っていては、互いに滅び衰退してしまいます。戦国時代ですら、解決法がソフトランディングなのが奥羽の特徴です。

義守が、そうした緩やかな繋がりによるあり方を目指したのに対して、義光は己の支配下に山形の国衆を置くことを模索しました。

父子対立は、そうした政策のあり方が背景にあったのでしょう。

義光は家督相続直後から大変な状況にありましたが、何とか切り抜けて強い最上家、発展した山形を目指し、歩み始めます。

「羽州探題」のプライドを賭けて白鳥を討つ

当主となった最上義光が目指したのは、山形城近辺の国衆である天童氏、寒河江氏、上山氏、白鳥氏らを支配下に置くことでした。

このとき義光のプライドを逆撫でしたのが白鳥十郎長久です。

白鳥十郎長久といえば、ド派手な暗殺劇が有名です。

病を装った最上義光が白鳥十郎を山形城まで呼び出し、自ら刀で斬り殺した――そんな逸話ですが、十郎の血が飛び散った血染めの桜、首を洗った石等、真偽不明の血なまぐさい遺物も城には残っていたとか。

なぜ芝居までして、呼び寄せた上で暗殺したのか?

これには義光なりの理由がありました。

当時、日の出の勢いにあったのが、ご存知、織田信長です。

織田信長/wikipediaより引用

1560年の桶狭間から十数年――遠く出羽山形までその威光は伝わり、義光や伊達輝宗らはどうやって彼らと交渉し、自らの勢力強化に生かすかを模索していました。

そんな中、義光に先んじて白鳥十郎が信長に鷹や馬を贈り、あろうことか「最上の主」だと認められたというのです。

家柄において劣る白鳥十郎が最上の主を名乗るなど、義光にとっては言語道断。

すぐさま弁舌に優れた家臣の志村光安を派遣して信長に謁見させ、「最上出羽守」と宛名が書かれた返書をもらうことに成功します。

さらに『最上義光物語一~六』(山形県立図書館所蔵)によれば、このとき義光は、信長からこんな命令を受けたとも伝わります。

「嘘で人を騙す白鳥十郎はけしからん。速やかに討ち取れ!」

こういう事情があったと考えれば、義光自らが白鳥十郎を斬り殺したのもわかる気がします。彼にとってはまさしく「成敗!」という気持ちだったのでしょう。

村山地方を征圧した義光の戦は、さほど苛烈なものではありませんでした。

たとえ敵対した当主であっても領外に逃亡することを見逃し、降伏した者は厚遇しています。

田畑を荒らすこと、女性・子供・病人の殺害を禁じ、支配地では年貢を軽くして病人や老人には扶持米を配り、降伏した者は手厚く処遇しているのです。

水運ルートの整備や鍛冶職人を招聘して鉄砲を作らせる等、国力強化にもつとめました。

義光のこうした政策は、彼の性格にも依るのでしょうが、もともと「出羽は自分の土地なのだから荒らすメリットはない」という考えだったのでしょう。

義光の領土拡張には「寝返り」がつきまといました。

この言葉には、なんとなくネガティブな、薄暗い部屋の中でひそひそと密談をするようなイメージがありますが、現在でいうところのヘッドハンティング感覚です。

このまま滅びても意味がない、義光の方が好条件を出すからには転職しよう。

そんな明るく前向きな心理で、出羽の武士たちは義光の味方につきました。

彼らは誇りを守って死ぬよりも、生き延びてメシを喰らう方が大事だったのです。

これからは外交の時代だ! 義光の方向転換

天正13年(1585年)あたりまでに、最上義光は村山地方を支配下に置きました。このころ周囲にも情勢の変化が訪れます。

まず、彼が交流をもっていた織田信長が天正10年(1582年)本能寺の変で討たれてしまいます。

奥羽の大名にとって、上方との外交交渉窓口はこれで一旦リセット。今までの努力が水泡となり、がっかりした者も多かったことでしょう。

一方で助かった勢力もあります。織田家の脅威にさらされていた上杉景勝です。

上杉景勝/wikipediaより引用

息を吹き返した彼らは、庄内地方にまで目を向けることができるようになりました。

そして隣の伊達家です。

天正12年(1584年)、義光にとっては甥にあたる伊達政宗が伊達家当主となりました。

義光も父・義守と比べれば強硬に支配するタイプでしたが、政宗はそれ以上。

婚姻関係を背景に影響力を及ぼし、他家を支配下に置く伊達家当主代々の姿勢を踏襲しながら、持ち前の武勇と才知を用い、さらなる飛躍を目指していたのです。

ここでよくある誤解を訂正しなければいけません。

フィクションで描かれるように、義光と政宗は常に対立していたわけではありません。

義光は、政宗に頼まれれば援軍も出しましたし、季節の挨拶や贈答を欠かさない関係でした。

義光は西の出羽、政宗は東の陸奥で領土を拡大していたので、互いに正面からぶつかり合うことはなかったのです。

両者が険悪な関係になるのは、互いに領土と影響力を拡大しつつあった、天正14年(1586年)の大崎合戦からです。

この戦いは大崎家中の小姓の争いから端を発し、大崎家当主の義隆と、家宰の氏家吉継が対立することになりました。

政宗は氏家吉継を支持して介入、一方で義光は正室の兄にあたる義隆を支援します。

伊達と最上の代理戦争の様相を呈したこの合戦ですが、両者ともに他に注力すべき敵がおり、長引かせたくはありませんでした。

しかし、ここであっさりと手を引いたら両者ともに顔が立ちません。

伊達政宗/wikipediaより引用

そこで事態の解決に動いたのが、伊達政宗の母であり、最上義光の妹であるお東の方(義姫・伊達輝宗正室)です。

彼女は伊達と最上の陣の真ん中に約80日間も居座り、和睦交渉を主導しました。

義光は、表面上は「伊達が輝宗の妻まで持ち出してグダグダと言うから和睦してやった」というポーズを取りました。内心は妹をダシに和睦にこぎつけてホッとしていたことでしょう。

実のところ、義光は庄内で問題を抱えており、大崎家に介入している余裕はなかったのです。

「日本海で採れる鮭が食べたかったから」ではなく……

村山地方を支配した最上義光が次に目を付けたのは、西の庄内地方でした。

同地方を望んだのは「日本海で採れる鮭が食べたかったから」なんて“鮭好きの伝承”もありますが、それはさておき海をおさえれば京都まで水運ルートを確保できます。

そして天正11年(1583年)、庄内を支配していた大宝寺義氏が家臣の謀叛によって横死を遂げた後、義光はついに念願の庄内を手に入れるのです。

ところが義光が大崎合戦とその後の処理で東に目を奪われていた天正16年(1588年)、最上勢は十五里ヶ原の戦いで上杉景勝の家臣である本庄繁長に大敗し、庄内を失ってしまいました。

義光の領土拡大は、ここで一旦停止することになります。

同年閏5月、義光は上方から遣わされた金山宗洗を山形に迎えました。

このとき義光は、

「金山宗洗来訪の目的は、出羽の者たちが山形(=最上義光)の下知に従っているか監視に来たのである」

と喧伝しました。

豊臣秀吉は義光を通して出羽の戦乱をおさめようとし、義光は秀吉の威によって支配力を強めようとしたのです。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

義光は秀吉の【惣無事=停戦】の意向をくみ取り、これからは戦っても無意味であり、かつ秀吉は臣従を求めているのだと理解しました。

合戦をせずに勢力が拡大できるというのは、義光にとって歓迎すべき方針です。義光はしばらくの間、豊臣政権下での優等生として振る舞うことになります。

つまりは舵取りを大きく方針転換したのです。

「これからはもはや武力でどうこうする時代ではない。求められているのは外交力、交渉力だ! いち早く上方の支配者に認められた者こそが出羽の支配者となる」

織田信長の後継者である豊臣秀吉の権威を後ろ盾にすれば、失地回復も夢ではない――。

実はそう考えたのは義光一人だけではなく、奥羽では津軽為信や戸沢盛安も同じでした。彼らはフットワークも軽く、上方への交渉ルートを探ります。

そして失った庄内も惣無事違反であると訴えれば、取り戻せるのではないか? と義光は考えます。

しかし、すぐさま壁にぶつかりました。

庄内をめぐり義光と対立していた上杉景勝は、既に豊臣家の重臣である石田三成を通して強いパイプを持っていたのです。

三成を交渉窓口として使えない義光が目を付けたのは、徳川家康でした。

家康とは歳も近く性格的にもウマが合った

最上義光は、家康が好きな鷹や名馬を贈り、接近を試みました。

東国武士の支配者として豊臣政権の重鎮となりつつあった家康にとっても、義光は歓迎すべき相手であったことでしょう。

義光は家康を味方につけて庄内奪還を画策しますが、なかなか思うようになりません。

しかしこの時の、家康の誠意ある対応に義光は好感を抱きます。

徳川家康/wikipediaより引用

義光と家康は歳も3歳差と近く、性格的にも相性がよかったようで、その信頼は死ぬまで続くことになります。

義光が豊臣政権下の優等生ならば、さしずめ政宗は問題児です。

政宗は惣無事を無視、天正17年(1589年)には【摺上原の戦い】で大勝利をおさめ、会津蘆名氏を滅亡させました。

義光は政宗を警戒し、監視しながら、秀吉の次の一手を待ち続けます。

そして天正18年(1590年)、秀吉が動きます。

【小田原征伐】に乗り出し、その際、奥羽の大名にも参陣するよう命を下したのでした。

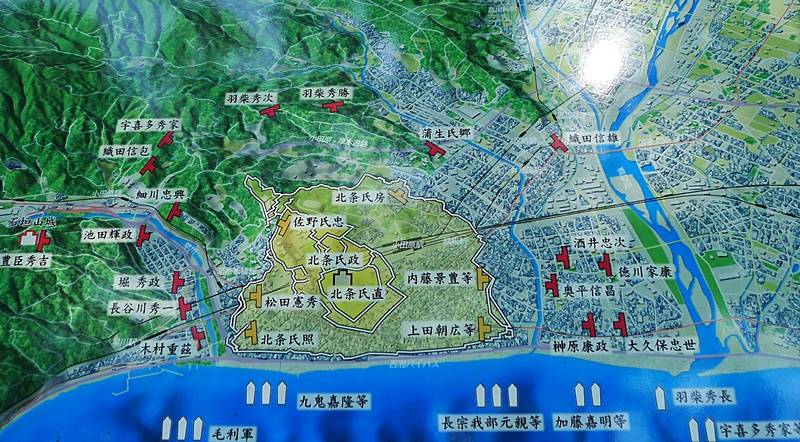

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

義光はもちろん参陣の予定でしたが、問題は政宗です。

この参陣の前夜、お東の方による政宗毒殺未遂事件、それにともなう伊達小次郎斬殺事件が発生した、とされています。

事件の真相は不明で、本当に事件があったのか、小次郎が殺されたのかも含めて、諸説あります。

フィクションではこの事件の黒幕が義光とされることがあります。

しかし、彼にはそんなことをしている余裕も動機もありませんでした。

義光自身が参陣に向けて準備をしていたわけですし、そもそもそんな事件を起こして発覚したら、豊臣政権からどんな目に遭うかわかったものではありません。むしろ義光は、政宗にスムーズに参陣して欲しくてたまりませんでした。

大崎合戦で義光が手を引いた結果、大崎家は伊達家の支配下に入っていました。伊達家に何かあれば、正室の実家である大崎家にも悪影響が及びかねません。

ともかく何事もなく参陣するよう、義光は気を揉んでいたのです。

しかも折悪しく父・栄林が危篤となりました。義光は父の葬儀のために遅れると、事前連絡をして許可を取り付けます。

父の葬儀を終えると、義光は政宗よりも遅れて小田原に参陣します。

このとき義光は、小田原手前の酒匂川で徳川家康によって出迎えられ、秀吉への取りなしを受けます。

徳川勢が出迎えることは予定通りでしたが、家康本人まで出迎えたのは義光にとって予想外に嬉しいコトでした。こうしたことからも家康への傾倒が利害を超えたものになっていくのですね。

義光はいち早く豊臣政権に正室を人質として出し、「他の大名も出羽守(義光)を見習うように」と言われるほど、優等生らしく振る舞い続けました。

政宗が陸奥の代表、義光が出羽の代表として、甥と伯父は中央政権から認められたのです。

上洛して京屋敷で暮らすようになった義光は、文人としても活躍します。

義光が最も得意としたのは、当時茶の湯と並ぶコミュニケーションツールでもあった連歌でした。

持ち前の文才と『源氏物語』、『伊勢物語』に通暁する才知を生かした義光は、名高い連歌師の里村紹巴からも高い評価を受けます。

戦国武将の連歌発句数ではレジェンド・細川藤孝(細川幽斎)に次ぐ第2位。

細川藤孝/wikipediaより引用

中でも、次の一句は絶賛されました。

「梅咲きて 匂ひ外なる 四方もなし」

【意訳】春が訪れて梅が咲き誇り、香りがあたり一面に満ちあふれています

大名としても、文人としても、成功をおさめたかに見えた義光。

しかしそんな義光を待ち受けていたのは、豊臣政権による惨い仕打ちの数々でした。

義光がアンチ豊臣の急先鋒になったワケ

豊臣政権下でやっと平穏な日々を送ることができると思っていたのに、最上義光ら奥羽の人々が感じたのは深い失望でした。

このころ奥羽では、こんな言葉がささやかれます。

「京儀を嫌い申す(京都のやり方=豊臣政権の統治が嫌いだ)」

なぜ彼らはこんな風に思ったのか。

改易された奥羽の大名家臣牢人らの不満がくすぶっていたこと。

奥羽の大名にとってかわった新領主の言動が傲慢だったこと。

これら複合的な要因があった中で、最も深刻だったのが“増税”です。

寒冷な東北地方は他の地域と比べて農業生産力は落ちますが、豊臣政権はそのことを考慮に入れず、全国一律の税率を課したのです。

結果として大幅な増税となり、領民は追い詰められました。

義光がかつて統治した庄内地方では、庄内・藤島一揆が発生。

直江兼続らによって鎮圧され、多くの死傷者が出ました。

直江兼続/wikipediaより引用

政宗が糸を引いたとされる葛西・大崎一揆も、義光にとって無関係ではありません。

というのも、義光にとって義兄にあたる大崎義隆は、伊達家支配下の大名として上洛しなかったため、改易されていました。義光は彼の大名復帰運動を行っていたのですが、この一揆によって白紙に戻ってしまいます。

天正20年(1592年)から始まった【唐入り(文禄・慶長の役)】も義光にとってはストレスのもとでした。

義光はその歳の秋には終わるだろうと楽観的に考えていたのですが、実際にはそれよりはるかに長く続きました。

上杉景勝や政宗とちがって義光は名護屋滞陣だけであり、渡海はしていません。

それでも義光はホームシックにかかり、すっかり厭世的になりました。

「命があるうちに今一度、最上の土を踏みたい。水を一杯飲みたい」

「剃髪して山にでも逃げ込んでしまいたい」

「自分たちは渡海がないようで安心している」

「こんなことが終わったら鷹狩りしたいね、と皆で話していた」

義光は、こんなヤル気のまったく感じられない言葉を残しています。

庄内裁定で上杉の言い分が通ったこと、奥羽仕置き全般の過酷さ、そしてわけのわからない「唐入り」。

豊臣政権にうんざりしていた義光を、徹底的にアンチ豊臣にしてしまう悲劇が文禄4年(1595年)に発生します。

豊臣秀次の死に巻き込まれ、その側室であった義光の愛娘である駒姫が処刑されたのです。

さらにその14日後には、駒姫の母にあたる義光の正室まで亡くなります。

駒姫像/wikipediaより引用

この事件で妻子を失い、身に覚えのない謀叛の嫌疑までかけられ、自身の命も危険にさらされた義光は、露骨にアンチ豊臣としか思えない行動を取るようになります。

心のよりどころは徳川家康でした。

文禄5年(1596)の慶長伏見大地震では、他の大名がこぞって秀吉の元に向かう中、義光は真っ先に家康の元へと駆けつけています。

義光は大名でありながら家康個人ボディガードのようなことまで進んで行っており、完全にアンチ豊臣の徳川派大名筆頭となったのでした。

もっともこの時点で、義光が「次の天下人が家康だろう」と考えていたかどうかは不明です。

前述の通り心情的に家康が好きな義光ですから、

「このまま豊臣が滅びて大好きな家康様が天下を取ればいいのに!」

という願望を抱いていたとしても、何ら不思議はありませんが。

120万石の上杉に対し最上24万! 絶望的な北の関が原

慶長3年(1598)、豊臣秀吉が死去。

その後、後継者争いから頭ひとつ抜きんでた徳川家康が、着々と天下取りに向けて進んでゆきます。

諸大名が豊臣と徳川の間で揺れ動く中、最上義光だけは終始一貫して徳川でした。

この頃、多くの外様大名がどちらにつくか旗幟鮮明にしていたワケではありません。戦乱に陥った事態が長引いて、豊臣政権以前に戻った方がいいと考えていたと思われる者もいます。

そして慶長5年(1600年)、家康は上杉家重臣・直江兼続の書状【直江状】をキッカケとして、会津攻めを決意しました。

この会津攻めで、義光は「最上口」(山形・置賜方面)から攻め入る南部、秋田ら大名を率いるよう、家康から命じられます。実際、多くの大名が山形城に集い、攻撃の準備を開始しました。

ところが石田三成の挙兵を知った家康は会津攻めを中止し、反転し引き返してしまいます。

石田三成/wikipediaより引用

上杉景勝が反転する家康の背後を突くにせよ、その前に伊達・最上を攻略せねばできません。

最上と上杉の攻守は、逆転してしまったのです。

このとき、最上家の石高は24万石。

対して上杉家は120万石。

最上に伊達の58万石を足してようやく「なんとかなるかも……」というレベルの戦力差です。

ましてや上杉相手に「勝てる!」なんて考える方がどうかしている絶望的な状況でした。

義光は上杉側に和睦交渉を持ちかけると同時に、防衛作戦を展開します。

選択した作戦は「明け逃げ」。

防衛拠点である長谷堂・上山等に戦力を集中させ、あとは城を捨てるという戦法です。

9月8日から9日に分けて、2万を率いる直江兼続が最上領に進軍し、兼続は明け逃げされた城をあっという間に征圧しました。

畑谷城では撫で切りを行い、十四日には志村光安と1500名の兵が守る長谷堂城まで迫ります。この翌日には遙か西方の関ヶ原にて、家康が大勝利をおさめているのですが、それが出羽に届くまでには時間がかかります。

上方から届くはずの結果を待ちながら、義光以下の最上勢は、絶望的な防衛戦を戦い抜くことになります。

義光はさらに嫡男・義康を伊達政宗の元に派遣し、援軍を要請します。

16日、この要請を受けた政宗は、留守政景を山形へ派遣することを決定し、21日には山形近辺に着陣。

実はこの政景、むやみに攻撃に参加しないように政宗から釘をさされていました。

留守政景/wikipediaより引用

援軍に来たはよいものの、どこか動きの鈍い政景を、政宗の母である保春院(お東の方・義姫の出家後の名前)が急かします。

彼女は小田原参陣の4年後、家臣と揉めて岩出山城を飛び出し、実家に戻っていたのでした。

保春院の度重なる懇願に根負けした政景は、ついに重い腰を上げます。

長谷堂城の守りは堅く、また援軍として駆けつけた鮭延秀綱ら3千の援軍も善戦しました。

24日には上杉勢が長谷堂城に総攻撃を仕掛けますが、この時は義光自身や政景も加わって乱戦に。戦いの最中、義光は旗指物を奪われそうになりますが、秀綱の奮戦で守り抜くことに成功します。

29日には上杉勢の大将クラスである上泉泰綱が討死。さらに、留守で手薄になった米沢を伊達政宗が狙っているとの噂が流れ始めます。

「長谷堂攻めに時間がかかりすぎだ……」

焦り始めたのは上杉方の兼続。いよいよ戦場が煮詰まったところで飛び込んできたのが、30日、関ヶ原の報でした。

東軍勝利!

翌10月1日、兼続は撤退を開始し、義光や政景らは猛追を始めます。

義光は自ら前線に立ち「大将が撤退してどうやって敵を防ぐのか!」という、一見格好良さそうでいて総大将としてはどうなの?とツッコミたくなる言葉を残しつつ、奮戦に次ぐ奮戦。

テンション上がりすぎて、織田信長から拝領した「三十八間総覆輪筋兜」に銃弾を受けたほどです。

最上義光歴史館所蔵の三十八間総覆輪筋兜(公式サイト)

政宗はこの追撃戦について「最上衆が弱いせいで敵を逃した。最上衆が弱いせいで討ち果たせなくて無念だ」となかなか失礼な感想を書き残しています。

が、それでも死傷者の数は上杉勢の方が多かったのは確かです。

このときは領民たちも奮起し、多くの敵を討ち取りました。兼続本人は討ち漏らしましたが、領内に取り残された上杉勢を降伏させることが出来ました。

最上勢はそのまま庄内へと進軍を続け、降雪のため一旦は戦闘停止するものの、翌年3月には再度攻撃を再開。家康から停戦命令が出されるまで進撃を続けます。

加増は切り取り次第 最上は一気に勢力伸ばす

なぜ最上勢は攻撃を続けたのか?

これは家康から「加増は切り取り次第」という約束があったからと思われます。

関ヶ原の加増約束といえば、伊達政宗の「百万石のお墨付き」が有名です。

Wikipedia等でも「東軍に味方すれば百万石」と書かれており、この書き方だと百万石は参加賞のように思えますが、実際のところは「切り取り次第=出来高制」で、政宗だけではなく最上義光にも適用されたものと思われます。

関ヶ原後の政宗の加増は2万石に対して、義光は33万石。

政宗の加増がやけに少ないのは「百万石の御墨付」が和賀扇動の一件で反故にされたのではなく、領土の切り取りが思うようにいかなかったからでしょう。

こう書くと関ヶ原での政宗が弱かったように思えますが、そう単純な話でもないと思います。

上杉勢は本庄繁長ら主力を、伊達勢のいる東方へと展開しました。結果的に伊達勢は上杉勢えり抜きの主力とぶつかりあうことになったわけです。

一方で最上が進軍した西方の庄内方面は、手薄になっていた。政宗は上杉勢一軍、義光は上杉勢二軍と戦ったような状況でしょう。

北の関ヶ原に関して言えば、

・上杉勢から城を守りきって返す刀で快進撃をした最上もすごい

・上杉勢主力と死闘を繰り広げつつも領土を切り取った伊達もすごい

・伊達と最上という二方面に展開しながら善戦した上杉もすごい

と、皆よく戦ったのです。

北の関ヶ原が終わったあと、最上義光は24万石から57万石の大名となっていました。

名実ともに、陸奥の伊達と並ぶ出羽の大大名となったのです。

白い月光、清らかな雪のように澄んだ心で最期を迎える

北の関ヶ原という人生最大の危機を乗り切った最上義光。

初代山形藩主として城下町を整備し、治水や産業保護に力を入れ、のちの山形発展の基礎となる政策を次々と実行に移します。

中でも北楯利長の献策を受け入れて取り組んだ大堰開削は米どころ庄内への第一歩とされ、義光の代表的な大事業とされています。

このとき完成した大堰は現在も使用され、庄内平野を潤しています。

-

水馬鹿と呼ばれた戦国武将「北楯利長」不毛だった庄内平野を日本有数の稲作地帯に!

続きを見る

そんな義光の晩年に影を落としたのが、慶長8年(1603)に起きた嫡男・最上義康の暗殺事件です。

父子で意見が対立し、義光は義康に高野山へ向かうように命じると、その途中、義康は家臣の土肥半左衛門によって銃殺されてしまったのです。

義光本人が命じたのか、それとも家臣の独断による犯行か。真相は闇の中です。

義光は半左衛門を処刑し、義康の菩提を丁重に弔いました。

そもそも何故父子が争ったのかもよくわからないのです。

ただ事件の背後には、暗に次男家親を跡継ぎに推していた家康の意向があったことは推察できます。

家親は天正19年(1591)、義光によって差しだされ、家康に小姓として仕えていました。

家康は、大名から子を預けられたのは彼が初めてであり、このことを大変喜んで「家」の一字を与えていました。家親が奥羽の抑えである大大名となることは、家康にとってよいことであるのは確かです。

義光はじめ最上家には、過度の忖度が求められていたのかもしれません。

慶長16年(1611)、義光は従四位上、左近衛少将に任じられました。このあたりから彼は体調を崩し、病に伏すようになりました。

慶長18年(1613)となると年賀の挨拶に江戸に向かうこともできなくなります。

それでも義光は春になると江戸まで出向き、さらにはゆっくりと何とか駿府まで赴くと、家康に謁見しました。

このとき家康と義光は、同じ杯から酒を飲みました。

上半分を家康、下半分を義光が飲んだと伝わるこの杯は「天下呑分ノ杯」として山形市寶幢寺に伝来。両者の親密さが伝わる品です。

そして慶長19年(1614)、正月18日、義光は69年の生涯を閉じました。

最上義光辞世の漢詩と句は以下の通りです。

一生居敬全 一生居するに、敬を全うし

今日命帰天 今日命天に帰す

六十余霜事 六十余霜の事

対花拍手眠 花に対ひ手を拍ちて眠らん

有といひ 無しと教へて 久堅の 月白妙の 雪清きかな

なんとも山形人らしい山形の英雄 それが義光公なり

山形藩主としての最上家は長くは続きませんでした。

最上義光の孫である義俊の代、元和8年(1622年)に改易となってしまったのです。

その遠因を義光の悪事に結びつける説もありますが、当時は改易ラッシュの頃したから、最上家は不運だったということでしょう。

出羽山形藩はこのあと大名がめまぐるしく入れ替わりました。

山形に暮らす人々にとって思い入れが湧く前に交替してしまうため、彼らにとっての殿様はいつまでも「最上の殿様」でした。

今でこそ山形はこじんまりとした街になってしまったけれども、かつては最上百万石の繁栄と呼ばれた時代があったらしい……そんなあこがれの念が義光を伝説の殿様にしていきました。

本稿ではあまり触れることはできませんでしたが、紅花栽培の奨励、最上川水運ルートの整備、治水等、義光の内政業績は素晴らしいものであり、山形の発展に大きく寄与しています。

結局のところ、最上義光とはどんな人なのか?

そう言われた時に即答しにくいのも確かです。甥である伊達政宗と比較すると際立ちますが、所謂キャラ立ちしていないからかもしれません。

以前よく言われた「ダークな謀略家」「羽州の狐」「ギリニ」は実像にはそぐわないためあまり最近は使われなくなりました。

そうなると、では何と呼ぶべきか、どう説明すべきか、ちょっと困ってしまいます。

戦歴にせよ効率重視でソフトランディングな義光の場合、派手さにどうも欠けている気がします。

そこがまた義光らしさかもしれません。

霞城公園にある最上義光像

山形の県民性のひとつとして「宣伝下手」というものがあります。

そもそも山形の人は「あがすけ」(出しゃばり・お調子者)と呼ばれることをとても恥ずかしく感じる。

シャイで、おっとりしていて、東北の中で最も東北らしい、そう呼ばれる山形の人たち。

義光のキャラクター性も、こうした山形県民らしさに通じるものがあると感じました。

地味で派手さはないけれども、業績を知れば知るほどその凄さがわかる。

そんな山形人らしい山形の英雄――それこそが、郷土を愛した義光にふさわしい形容かもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

東国一の美女が連座で処刑された 駒姫(最上義光娘)の死はあまりに理不尽だ

続きを見る

-

伊達政宗の生涯|奥州の独眼竜と呼ばれた70年の事績を史実で振り返る

続きを見る

-

最上家の危機を救った抜群の交渉術~義姫(よしひめ)は伊達政宗の母で義光の妹

続きを見る

-

慶長出羽合戦(北の関ヶ原)では上杉・最上・伊達の東西両軍が激突!その結果は?

続きを見る

-

政宗の曾祖父・伊達稙宗のカオスな生涯~天文の乱を誘発して東北エリアを戦乱へ

続きを見る

【参考文献】

伊藤清郎/日本歴史学会『最上義光 (人物叢書)(吉川弘文館)』(→amazon)

松尾剛次『家康に天下を獲らせた男 最上義光(柏書房)』(→amazon)

遠藤ゆり子『伊達氏と戦国争乱 (東北の中世史)(吉川弘文館)』(→amazon)

高橋充『東北近世の胎動 (東北の中世史)(吉川弘文館)』(→amazon)

伊藤清郎『最上氏と出羽の歴史(高志書院)』(→amazon)

保角里志『南出羽の戦国を読む(高志書院)』(→amazon)

『最上義光公没後四百年 その生涯と事績』(最上義光歴史館/公式サイト)

『最上義光の風景』(山形商工会議所)

他