こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【信長=うつけ者】

をクリックお願いします。

槍の長さを統一すれば

他には、兵の装備にも気を遣い、それまでバラバラだった槍の長さを三間(約5.5m)、もしくは三間半(約6.4m)に揃えさせたことが書かれています。

槍の長さを揃えることで、例えば横一列に兵が並んで戦った際、

「兵Aは長い槍を使っていたので敵をたくさん倒せた」

「しかし、兵Bの槍は兵Aの槍より1m短かったため、隙を突かれてやられてしまった」

というようなことが少なくなります。

と、これには槍の戦い方を確認しておく必要がありますね。

基本的に足軽たちの槍は「1対1」で使いません。

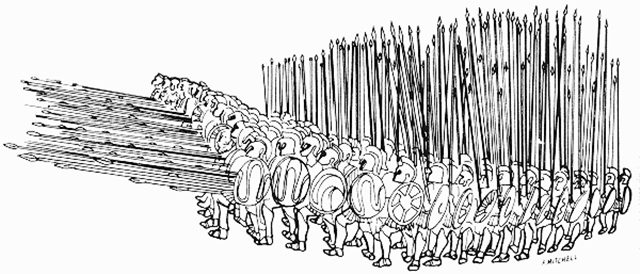

洋の東西を問わず、「槍を構えた兵が密集して攻撃する」のであって、最も基本的な戦術です。

信長に限らず、優れた日本の武将や国外の王たちは、同じ長さの槍を用いた集団戦術を重視していました。

最も有名なのは、古代マケドニアの王・ピリッポス2世(アレクサンドロス大王の父)が用いた「マケドニア式ファランクス」でしょうか。

マケドニア式ファランクス/wikipediaより引用

ピリッポス2世とアレクサンドロス大王、織田信秀と信長は結構似ているところがあるので、比べてみるのも一興かと思います。

うつけ(馬鹿者)とされる原因も

とまあ、ここまでは武将として素晴らしいことばかりですよね。信長のような一国一城の主にしては、行き届きすぎるほど行き届いた日常生活です。

問題は、これらを全て台無しにするレベルの素行の悪さでした。

今日でも有名な、乱れた行状が次に述べられています。

むしろ、こっちのほうが有名すぎて、上記のようなことはあまり知られていない感すらあります。

・服装は浴衣の半脱ぎ状態に半袴

・髪は茶筅髷(ちゃせんまげ)に紅や萌黄色の紐を巻き付けた状態

・刀は朱色の鞘の大太刀(具体的な銘や号は不明)

・町中を歩きながら栗・柿・瓜などを食べ歩く

・町中で立ったまま餅を食う

・人に寄り掛かる&人の肩にぶら下がって歩く

立ち食い&食べ歩きはまだともかく「人の肩にぶら下がって歩く」ってのがヤバイですね。小さな子供ならまだしも、成長してからだといろいろな意味でキツイでしょう。

おそらくこれは、信長なりに相手の人格や信用度を図るためだったのでしょうが……やられたほうはそんなこと思いつきませんよね。

利家なども朱色の武具にしていたか

他、お供の人間には朱色の武具をつけさせていたといいます。

おそらくは信長の小姓として側近くに仕えていた、前田利家などが経験しているでしょう。

利家も若い頃は傾奇者だったといわれていますから、その手の趣味に目覚めるきっかけが信長だったのかもしれません。

今で言えばパリピというか。遊び人というか。不良少年というか。

「うつけ」と呼ぶに相応しい――。

そんなツッコミもありますが、こうした一連の服装・行動などよりも、当時の武家や貴族の子息であれば習うお勉強を疎かにしていたことが「うつけ者にされた理由」という指摘もあります。

馬術や水練に励んだことの方が武士としての成功には役立ったはずなんですけどね。

いずれにせよ、良いところよりも悪いところのほうが目立っていた若き日の信長。

当然、家中からもよそからも良くは思われていませんでした。

このことが、これまた有名な弟・織田信勝(織田信行)との対立などにつながっていきます。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

織田信秀(信長の父)の生涯|軍事以上に経済も重視した手腕巧みな戦国大名

続きを見る

-

織田信勝(信行)の生涯|信長に誅殺された実弟 最後は腹心の勝家にも見限られ

続きを見る

-

大内義隆の生涯|なぜ西国一の名門戦国大名が毛利に滅ぼされてしまったのか

続きを見る

参考文献

- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』(全15巻17冊, 吉川弘文館, 1979年3月1日〜1997年4月1日, ISBN-13: 978-4642091244)

書誌・デジタル版案内: JapanKnowledge Lib(吉川弘文館『国史大辞典』コンテンツ案内) - 太田牛一(著)・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記(新人物文庫 お-11-1)』(KADOKAWA, 2013年10月9日, ISBN-13: 978-4046000019)

出版社: KADOKAWA公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 文庫版商品ページ - 日本史史料研究会編『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(歴史新書y 049)』(洋泉社, 2014年10月, ISBN-13: 978-4800305084)

書誌: 版元ドットコム(洋泉社・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録――桶狭間から本能寺まで(中公新書 1625)』(中央公論新社, 2002年1月25日, ISBN-13: 978-4121016256)

出版社: 中央公論新社公式サイト(中公新書・書誌情報) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『信長と消えた家臣たち――失脚・粛清・謀反(中公新書 1907)』(中央公論新社, 2007年7月25日, ISBN-13: 978-4121019073)

出版社: 中央公論新社・中公eブックス(作品紹介) |

Amazon: 新書版商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典(第2版)』(吉川弘文館, 2010年11月, ISBN-13: 978-4642014571)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ - 峰岸純夫・片桐昭彦(編)『戦国武将合戦事典』(吉川弘文館, 2005年3月1日, ISBN-13: 978-4642013437)

書誌: 吉川弘文館(商品公式ページ) |

Amazon: 商品ページ