こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

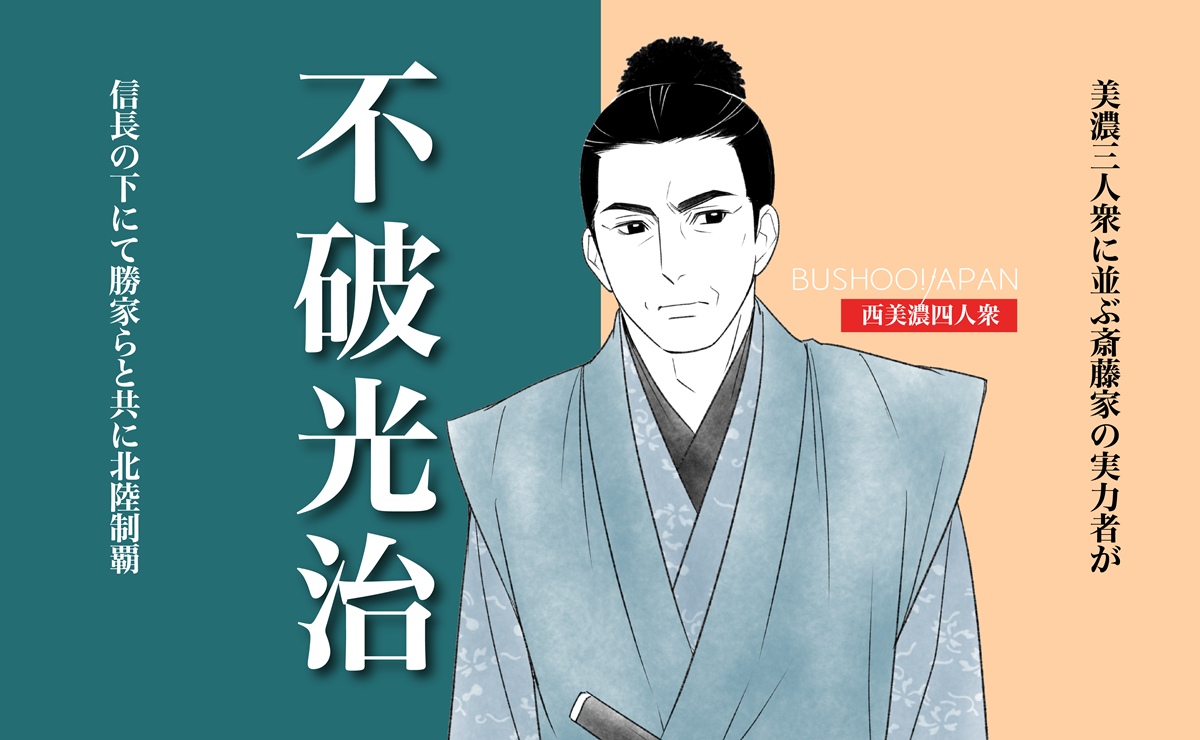

【不破光治の生涯】

をクリックお願いします。

地味だが堅実 使い勝手が良さそうで

『信長公記』には、天正元年(1573年)8月、朝倉家の一乗谷攻めの際にこんな話があります。

不破光治の家臣・原野賀左衛門という者が朝倉の家臣・印牧六左衛門という者を生け捕りにしてきた。

信長は六左衛門の働きぶりを褒めて召し抱えようかと提案したが、六左衛門はそれを断り、腹を切った。

確かに不破光治の名は出てきているものの、直接関与したわけではなく、よく言えば堅実、悪く言えばひたすら地味、というのが光治の印象でしょうか。

逸話が乏しいということは「目立った失敗をしなかった」ということでもあり、使い勝手がよくて便利という見方もありますね。

失敗しないことが一番大切だと考えれば、光治も織田家臣の中で自分の役割を果たしていたともいえます。

なんせ織田家の中には、口を滑らせて信長に激怒された人もいますので……(詳細は以下の記事へ・本記事末にもリンクあります)。

佐久間信盛/wikipediaより引用

-

信長激怒! 佐久間が発した余計な一言とは?|信長公記第97話

続きを見る

勝家や利家らと共に北陸へ

天正年間に入ると、不破光治は少しずつ北陸との縁ができていきます。

天正二年(1574年)1月、越前の一向一揆勢鎮圧のため、丹羽長秀や羽柴秀吉らと共に敦賀へ出陣。

7月の長島本願寺攻めでは、信長本隊のいた中央筋・早尾方面から、先陣の一員として参加しました。

そして天正三年(1575年)からは、いよいよ北陸が主な活躍の場となります。

越前守護代・前波吉継 (桂田長俊)が殺されたことに始まる一揆が起こり、同年夏に柴田勝家が鎮圧すると、信長から越前一国を与えられました。

柴田勝家/wikipediaより引用

このとき光治が、前田利家や佐々成政と共に勝家を監視する役目を与えられているのです。

また、同年9月、信長から勝家らに対して、北陸の統治に関する書面が出されているのですが、この書状の宛名の筆頭に不破光治の名があります。

同時に成政と利家にも宛てられていて、光治が唯一美濃出身だったことを考えると、信長が光治の年齢や立場を立てて筆頭にしたのかもしれませんね。

手紙は「切磋琢磨せよ」といった文言で締めくくられています。

なんだか緊張感を伴う言葉ですが、光治の息子・不破直光と佐々成政、前田利家に府中で二郡を与えられているので、互いに厳しく監視するようにとの命令が出されたようです。

以下の地図の通り、光治は竜門寺城(黄色)、利家は府中城(紫色)、成政は小丸城(緑色)とそれぞれ拠点を分けていました。

越前は一揆の起きやすい土地なので、一箇所にまとまるリスクを下げたのでしょう。

なお、その間の天正三年七月、光治は伊勢長島攻めに加わったともいわれています。

一方で、光治はこの包囲中にあたる同年九月十六日付で西福寺(魚沼市)宛の書状を発行していますので、伊勢長島攻めには息子の直光が参戦していたのを太田牛一が誤記した可能性もありそうです。

もちろん光治が途中で包囲網を離れて北陸に戻ったということも、ありえない話ではないのですが。

※続きは【次のページへ】をclick!