こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

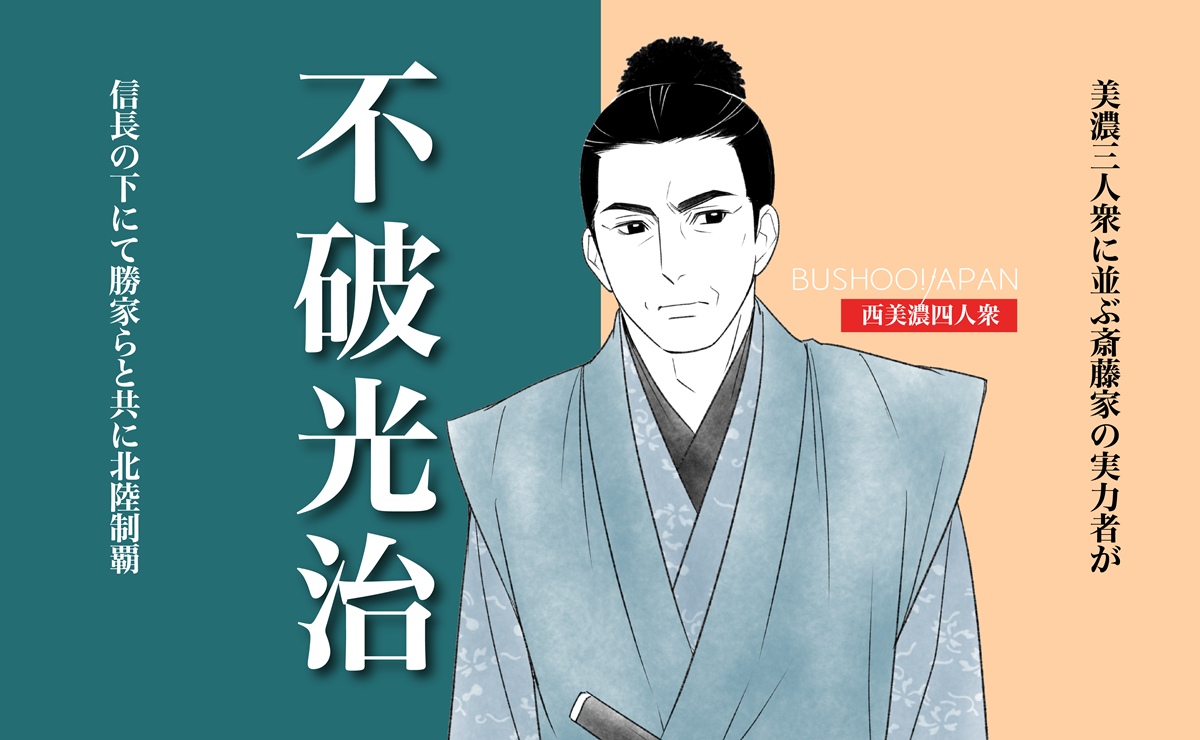

【不破光治の生涯】

をクリックお願いします。

京都御馬揃えにも選ばれている

天正五年(1577年)からの不破光治はますます忙しくなります。

春に紀州の雑賀攻めに参加したかと思えば、夏には加賀攻略へ。

加賀では上杉謙信と対峙しており、その際、秀吉が勝手に戦線を離れて戻り、信長に雷を落とされたときのことです。光治の言動は伝わっていませんが、さすがにドン引きしたでしょう。

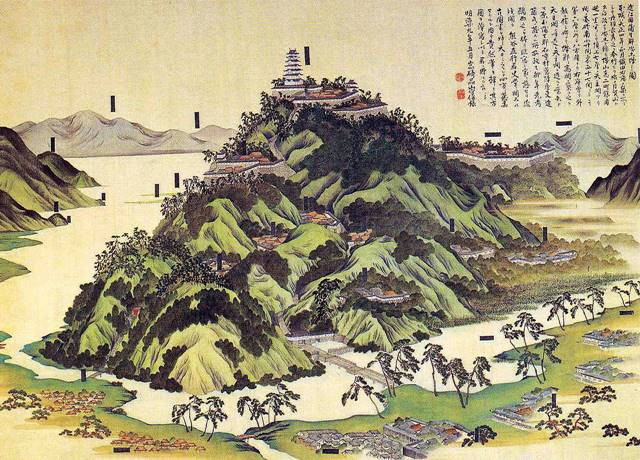

天正六年(1578年)に荒木村重の謀反が発覚した際には、信長の三男・織田信孝や稲葉一鉄・丸毛長照と共に、光治も安土城の留守居役に残されています。

やはり便利な存在なんですよね……。

安土城図/wikipediaより引用

同年11月には織田信忠らと共に光治も茨木城攻略へ出陣しました。

『信長公記』では光治、利家、成政らをまとめて「越前衆」と呼んでいるため、当時、織田家の中でもこの呼び名があったと思われます。

帰国を許されたのは天正七年4月末のことでした。

その後、天正七年(1579年)12月の伊丹城人質成敗の奉行としても光治が登場しており、しばらくこの地域と北陸を往復していたようです。

勝家や光秀、秀吉など、方面軍団長を任されるほどではないにせよ、不可欠な存在だったこともわかります。

実際、天正九年(1581年)2月28日の【京都馬揃え】でも越前衆の一員として参加していました。

京都の街中を織田軍が練り歩く、いわば軍事パレードであり、多くの観客のほかに正親町天皇も見に来るほどのイベントです。

しかし、それもつかの間、同年3月15日には越中加賀で「上杉景勝が越中に侵入して小出城を包囲した」という知らせが京に届き、光治らは先陣として急いで北陸へ戻るよう命じられました。

上杉景勝/wikipediaより引用

同じく天正九年9月、織田信雄による伊賀平定に参加したのが『信長公記』における光治最後の登場です。

いやぁ、それにしても、かなり忙しないですね。

だからこそ、疑問も湧いてきます。

息子と混同されている可能性

疑問とは他でもありません。

不破光治の年齢を考えると、天正年間後半における軍事活動は息子・不破直光かもしれない、ということです。

冒頭で触れた通り、光治は斎藤家時代に西美濃三人衆の次に実力があるとみなされていた=当時既にそれなりの歳になっていたことがうかがえます。

西美濃三人衆の生没年と死因をまとめたのが以下の通り。

安藤守就→文亀三年(1503年)~天正十年(1582年)→討死

氏家直元(卜全)→永正九年(1512年)~元亀二年(1571年)→討死

稲葉良通(一鉄)→永正十二年(1515年)~天正十六年(1589年)→没

三人ともかなりの高齢まで壮健で現役でした。

彼らと同じか、やや下あたりの世代だったと思われる不破光治も天正年間には60歳ないし70歳近くになっていても不思議ではありません。

確かに、ずっと健康体で70、80、90になっても戦場へ出ていた武将もいます。

例えば以下の記事に登場する武将たちがそうですが、

-

戦国武将の御長寿ランキングBEST10!最年長記録は一体誰で何歳まで生きたのか?

続きを見る

あくまで例外的存在ですね。

不破光治の場合は、府中三人衆に数えられた後あたりで直光へ代替わりし、隠居の身となったまま北陸にとどまり、直光が有岡攻めなどに参加したという可能性もあり得るのでは?

なんせ光治の没年月日についても、謎があります。

最期が不明なり……

不破光治が越前で亡くなったということはほぼ確実と思われます。

しかし日時については以下のように諸説あるのです。

①天正八年(1580年)12月14日没

②天正九年(1581年)11月8日没

③天正十一年(1583年)以降

ある程度名のある戦国武将でしたら、生年月日が不明でも、没年月日は記録されていることが多い。

不破光治もその一人であるはずですが、もしかしたら代替わりの後だったからこそ記録が少なくなり、没年月日も有耶無耶になってしまったのではないでしょうか。

ちなみに③については、天正十一年11月成立の『柴田合戦記』に、こんな記述があることから来ています。

「天正十一年4月22日に不破河内守が秀吉に降伏した」

注目は日付でして、【賤ヶ岳の戦い】で柴田勝家が秀吉に敗れ、自害する2日前のことです。

降伏のタイミングとしては自然ですね。

息子の不破直光も父と共に柴田方にいて、勝家が敗れると、降伏した後は前田利家に仕えています。

前田利家/wikipediaより引用

光治についての記録がここで途絶えるのは、降伏間もなく亡くなったか、直光が利家を通して秀吉に助命嘆願をし、「先は長くないであろう隠居済みの光治を罰するまでもない」と判断されたか。

いずれにせよモヤモヤした最期ではありますね。

織田家の主要な合戦で励みながら、強烈なエピソードには欠ける――無難に生き抜いたからこそ、記録に残りにくかった人々の代表例が不破光治なのかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

信長激怒! 佐久間が発した余計な一言とは?|信長公記第97話

続きを見る

-

稲葉一鉄の生涯|信長に寝返った美濃三人衆の猛将は織田家でどんな働きをした?

続きを見る

-

氏家卜全の生涯|斎藤家から織田家へ移って活躍するも長島一向一揆に散る

続きを見る

-

安藤守就の生涯|半兵衛の舅が信長に従いながら迎えた不憫な最期とは

続きを見る

-

柴田勝家の生涯|織田家を支えた猛将「鬼柴田」はなぜ秀吉に敗れたか

続きを見る

【参考】

太田 牛一・中川 太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)

谷口克広『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』(→amazon)

『戦国武将事典 乱世を生きた830人 Truth In History』(→amazon)

国史大辞典

ほか