こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

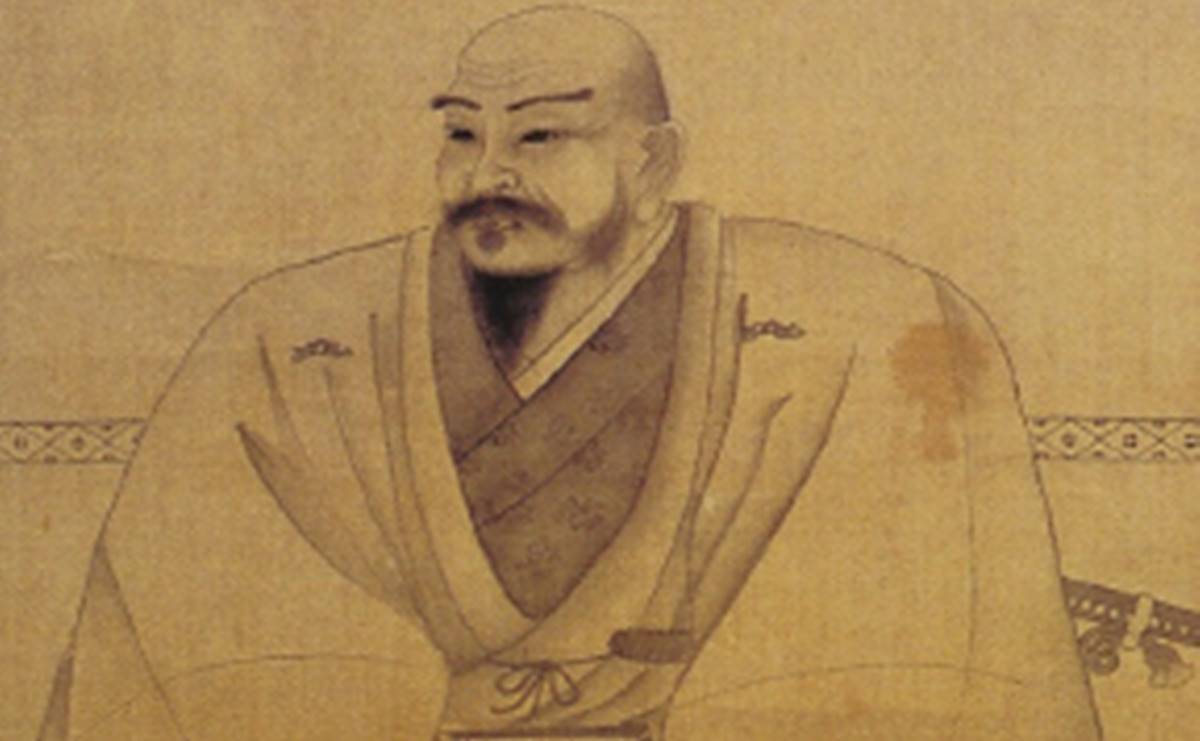

【真田幸隆(幸綱)】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

信玄よりも一回りほど年上

真田幸綱は、永正10年(1513年)誕生とされています。

幼名は二郎三郎。

後の主君・武田信玄の大永元年(1521年)生まれより、一回りほど年長となり、出生には諸説あります。

-

武田信玄は本当に戦国最強の大名と言えるのか 戦歴や人物像に迫る53年の生涯

続きを見る

【幸綱の出生諸説】

1. 海野棟綱(うんのむねつな)の長男

2. 同二男

3. 同孫

4. 同女(むすめ)が真田氏に嫁いだ、その子

いずれにせよ、海野棟綱の血縁者であることは間違いないでしょう。

当初は海野小太郎と称し、次第に支配地の真田を名乗るようになったとされています。

詳細は不明ながら、マトメるとこうなります。

・信濃小県郡を支配する国衆

・海野一族に仕え

・真田を支配した

そんな真田家ですが、当初は武田家と敵対関係にありました。

信玄の父・武田信虎がこの地の攻略に取り掛かったのです。

当初は、武田家の侵攻を食い止めた彼らでしたが、迎えた天文9年(1540年)の【海野平合戦】。

ここで海野氏と滋野一族は大敗北を喫するのでした。

真田幸綱もむろん海野氏サイドで戦っています。

【海野平合戦】

甲斐守護・武田信虎、村上義清、諏訪頼重、信濃国衆連合軍

vs

海野棟綱、根津元直等滋野三家(海野氏、禰津氏、望月氏)、真田幸綱等

結果、負けた海野氏と滋野一族は、上野憲政のもとへ逃げ込み、真田氏は上杉領の箕輪城主・長野業正を頼りました。

-

長野業正~あの信玄を六度も撤退させた逸話を持つ名将は「上州の黄斑」と呼ばれる

続きを見る

本領を捨てねばならない屈辱。

それは真田一族の胸に深く刻まれたことでしょう。

幸綱はまだ30歳手前で、嫡男はわずか3歳ですから苦労がしのばれます。

なお、武田家に絡んだ諸勢力の戦乱について、地理的に混乱しそうな方は、

上記『武田三代』(著:平山優氏)の付属マップがおすすめです。

民衆の要望でもあった晴信クーデター

武田信虎の軍勢により、信濃(長野県)を追い出された真田幸綱とその一族。

その翌年、思わぬ異変が起こります。

天文10年(1541年)に信虎が、嫡男・晴信(武田信玄)のクーデターにより、甲斐から駿河へと追放されたのです。

晴信こと後の武田信玄は家督を相続すると、急激に勢力を伸ばしていきました。

甲斐のクーデターは、支配層だけのものではありません。

民衆の要望も背後にあり、「晴信こそが、新たな武田領の秩序をもたらす!」という期待のもと、行われたものであったのです。

領民たちは蹂躙されるだけの弱々しい存在ではない、ということですね。

-

戦国時代の百姓はしたたかで狡猾なり~領主を巻き込み村同士の合戦も起きていた

続きを見る

ともかく家臣や領民たちの期待を背負い、武田家当主となった武田晴信。

甲斐から信濃へと侵攻していきます。

こうなると上杉氏としても手を打たざるを得ません。武田氏に対抗するため、村上氏と同盟を結びます。

-

信玄に二度も勝利した信濃の戦国武将・村上義清~上杉謙信を川中島へ呼び寄せる

続きを見る

信濃の国衆にしてみれば、たまったもんではない状況です。

というのも信濃は小さな国衆が各地に点在している状態で、武田や上杉のようにまとまってはいませんでした。

◆越後の上杉

↓

【信濃の諸勢力】

↑

◆甲斐の武田

これぞ戦国国衆のハードな世界。

自領を守るために真田としてはどうするか?

武田につくしかない――そう選択した真田幸綱は、武田家配下の国衆となることを決意します。

帰属した時期については諸説ありますが、天文10年(1541年)頃が妥当でしょう。

まさに晴信が信州へ進軍し始めた時期と一致しており、その勢いに乗じるタイミングとしては理想的でした。

ただ、ここで少し考慮しておきたいことがあります。

それは彼らの思考ルーチンが【他国を切り取る】ではなく【自領をいかに守り抜くか?】という点に重きが置かれていたことです。

大河ドラマ『真田丸』においても、幸綱の三男・真田昌幸はさんざん突っ込まれたものです。

真田昌幸/wikipediaより引用

忠誠心はどうしただの。

考えがコロコロと変わるだの。

国衆だからこそ、そうなるのです。

昌幸の場合、当時から「表裏比興の者」と呼ばれてはおりましたが、「自領を守るためならなんでもする」というのが国衆でしょう。

逆に大名にとっては、そんな国衆をキッチリと押さえ、支配下に置くことこそ大きな課題となります。

『信長の野望』では、武田領は全て同じ、一つの色で塗りつぶされています。

幸綱はじめ真田一族も、能力値が優れていればこそ欲しい。そんな人物のように思えます。

しかし、現実、史実はそうではありません。

武田領、特に信州は国衆がモザイクのようにいる状態でした。

真田一族を味方につける真の狙いは、個人が優秀という以上に、地域の支配者である「国衆」だからなのです。

そこへ切り込んできた『真田丸』は、やはり素晴らしいドラマでした。

細かな詳細を見てみたい――という方はドラマの時代考証を担当した平山優氏の著作をご確認ください。

国衆から武田の宿老へ

本稿では、このあと武田晴信を信玄で進めます。

武田信玄についた幸綱は、その知略で多いに活躍することとなりました。

【攻め弾正】

【鬼弾正】

幸綱については、そんな異名も伝わっておりますが、軍記的にはともかく強いということを強調したいのでしょう。

そこは横に置いといて、彼の手腕に注目しますと……。

幸綱が最も活躍したのは【調略】です。

各地の城や勢力を戦わずして味方の軍門に降らせる――それが抜群に得意でした。

◆天文20年(1551年)砥石城攻略

◆天文22年(1553年)葛尾城攻略

いずれも攻め落とすには難所&要所であり、国境で揉まれてきた苦い経験が、調略で発揮されたのです。

また幸綱には、築城の技術も有しており、当時の築城名人は、それだけでも垂涎もののスキルでした。

-

石垣の積み方がダサいと笑われる?書評『石垣の名城 完全ガイド(千田嘉博)』

続きを見る

そして幸綱の智謀は何より、主君・武田信玄にとっても好ましいものでした。

父・信虎の譜代ではなく、自分の勢いと一致する。

そんな真田幸綱の台頭が、どれほど心浮き立たせるものであったか。想像できるようではありませんか。

武田氏は、所属する国衆を「先方衆(さきがたしゅう)」と称していました。

しかし、真田氏は没落状態からの復活組であったこともあったのか、「御譜代同意(譜代衆と同等)」の待遇を受けるようになっていきます。

※続きは【次のページへ】をclick!