こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

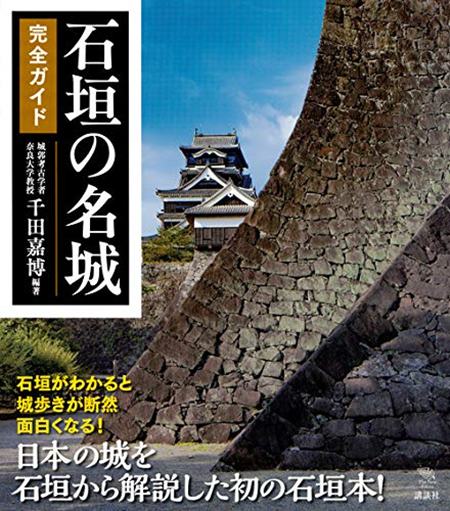

【『石垣の名城 完全ガイド』書評】

をクリックお願いします。

清正伝説 ホントは長政?

例えば名古屋城といえば、加藤清正伝説がありますね。

名古屋の民にとって、自慢の種である名古屋城。あの築城名人の清正公が活躍した!

そんな風に信じたかったのでしょう。

-

加藤清正の生涯|秀吉期待の子飼い大名は大坂の陣を前に不可解な最期

続きを見る

結果、名古屋城にある巨大な「鏡石」を運んだのは、清正公だと伝説にまでなり、ついたあだ名が「清正石」。

しかし!

実はこの石を運んだのは黒田長政なのです。

長政の扱い……可哀相過ぎるやろ。

-

黒田長政の生涯~官兵衛の跡を継いだ二代目が関ヶ原の趨勢を決めた

続きを見る

同時にこの逸話は

『築城スキルって大切なんだな。当時の人はそこも見ていたのだな』

と現代にそんな思想があったことを伝えてくれます。

名古屋城には、「清正公石曳きの像」という銅像もあります。

鏡石を運んだ姿をイメージしたのでしょう。

実際、名古屋城建設の際、石の上で音頭を取った伝説はあるそうですけれども……その愛を長政にも分けてあげようよ! なんて思わないこともありません。

本書には、そんな楽しい逸話も盛り込まれています。

石垣をうまく詰めない?そんな大名 ダサイわね♪

石垣の役割というと、皆さん何だと思いますか?

「そりゃ防御でしょ。敵兵が登って来たら、跳ね返すようになっているわけだし」

その通りです。それはそうです。

本書でも説明されるように、最初期のものと比較すると、時代がくだるにつれこの防御機能がアップしてゆきます。

古墳時代から石垣の歴史をたどる本書では、戦国期に花開いた、防御施設としての石垣の工夫にも触れられています。

建設も辛いけど、城攻めも辛いんだなあ。

と、ここで止まっちゃうのが石垣の認識かもしれません。

しかし、再び思い出してみてください。

あの名古屋城の加藤清正伝説です。

江戸時代以降の石垣は、大名にとってステータスシンボルになったのです。

太平の世だから防御スペックはもう不要なハズ。しかし、イケてる石垣を積み上げないと、バカにされてしまうのでした。

これはある意味、実践的な防御力重視よりも厳しいかもしれません。

築城スキル。

石ゲットスキルや財力。

そして石垣を装飾するセンス。

そうした総合力があってこそ「あの大名、やるじゃん!」と、周囲から尊敬されるわけです。それができないと、屈辱的なことになりかねません

本書の大阪城において紹介される前田利常の逸話は、もうそういう築城コンプレックスを刺激してきて、涙なしでは読めません。

「北陸に100万石っていうけどさ、ぶっちゃけ前田利常の築城スキル駄目すぎるわ」

「北国衆の築く石垣は、ショボいわ〜」

そんなふうに幕府に対して他大名からも訴えられ、格下の北陸諸藩とまとめられてしまったのです。

屈辱にもほどがあります。

これは泣ける……。

しかし、そんな悔しさをバネにしたからこそ、江戸城の石垣工事では「切り込みハギ」の最高峰とまでされる天守台を作り上げたのだとか。

かくして前田家は独自の石垣文化を生み出したんですね。

石垣……すごいぞ、石垣!

まさかそこまで大名のプライドが込められたドラマだとは知りませんでしたよ!

※続きは【次のページへ】をclick!