慶長七年(1602年)4月12日は徳川家の武将・内藤正成(まさなり)が亡くなった日です。

「誰それ?」と思われる方と「ゲームでは地味にお世話になったなぁ」という方と、支持率が半々に分かれるような存在でしょうか。

実は【徳川十六神将】にも選ばれる実力者だったりするのですが、本多忠勝や井伊直政のように武名が高いわけでもなく、あくまで「結束力」とか「忠義」といった徳川家臣団の一人というイメージですよね。

しかし、彼のような武将が多数いたからこそ、最終的に家康も天下人になれたのかもしれません。

本稿では、ある意味、徳川の典型タイプな武将・内藤正成の生涯を振り返ってみます。

内藤正成/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

小豆坂の戦いで大活躍

内藤正成は大永七年(1527年)生まれ。

徳川四天王の筆頭である酒井忠次と同年で、家康より上の世代となります。

活躍した時期もやや早めであり、家康の父である松平広忠の代から仕えていました。

元々は叔父の内藤清長に従っていたところ、天文十一年(1542年)【小豆坂の戦い】のとき、弓で200人以上の敵を射抜いたのが広忠の目に止まり、召し出されたのだとか。

ただし、この小豆坂の戦いは、ちょっとややこしくて。

・天文十一年(1542年)と十七年(1548年)で二度行われた説

・どちらか一回だけだった説

と、まだ見解が固まってはいません。

いずれの場合も正成が参加してもおかしくない年頃ですので、活躍したことは間違いないのでしょう。

しかし天文十八年(1549年)、正成が仕えていた広忠は不審死を迎えてしまいます。

広忠亡き後の正成は、今川氏に臣従する家康に仕え、【桶狭間の戦い】で最前線の大高城(名古屋市)へ兵糧を運搬したときも従軍していたと伝わります。

この城は、過去に織田方と今川方の間で揺れ動いてきた経緯があり、桶狭間の戦いに際しては今川方に戻ったばかり。

つまり当時の最前線であり、家康が今川義元の討ち死にを知った場所でもあります。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

義元が討たれた直後、一時は自害を覚悟しながら、何とか生き延びた家康。

正成は徳川の運命が変わった瞬間に居合わせたともいえるでしょう。

「正成の覚悟をお忘れなきように」

内藤正成もまた、忠義の厚さでは他の徳川家臣に負けていません。

三河一向一揆の際は、一揆方についた舅・石川十郎左衛門にも容赦なく射掛けたといいます。

石川数正/wikipediaより引用

それを見た石川数正が、家康に対し「正成の覚悟をお忘れなきように」と言ったとか。

槍働きでも活躍したそうですので、戦場では、兵を率いて指揮を執るというより、自ら前に出て戦う武人タイプの人だったのでしょう。

他にも、いくつかの武勇伝があります。

「敵兵に銃で狙われている中、冷静に敵将の兜を射て貫通させた」

「敵の盾を射抜いた」

「敵の乗った馬の鞍を射通した」

やはり“強弓ぶり”をうかがわせる逸話が多々伝えられています。

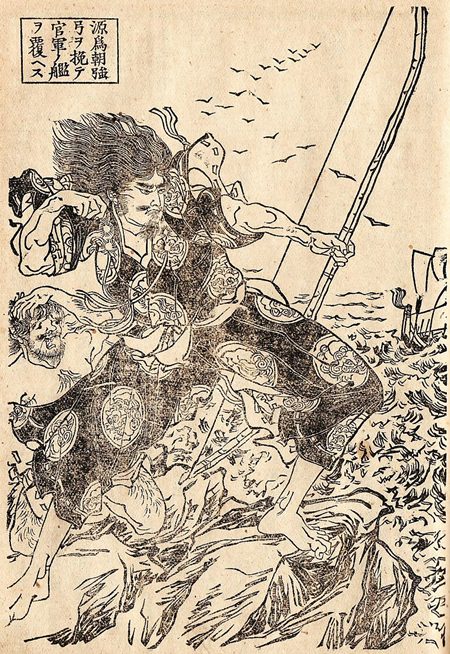

強い弓を引ける人は左腕が長くなる傾向がありますので、正成も左腕が長かったかもしれませんね(最も有名なのが中世最強の武士とされる源為朝)。

明治時代の『啓蒙挿画日本外史』に描かれた源為朝/wikipediaより引用

家康としても、一騎当千の活躍をできる正成を頼りにしていたのでしょう。

天正十年(1582年)に小勢で安土城を訪問した際、正成は本多忠勝や服部半蔵らと一緒に供を務めています。

この安土城訪問こそが、家康にとって絶体絶命の旅となったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!