こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

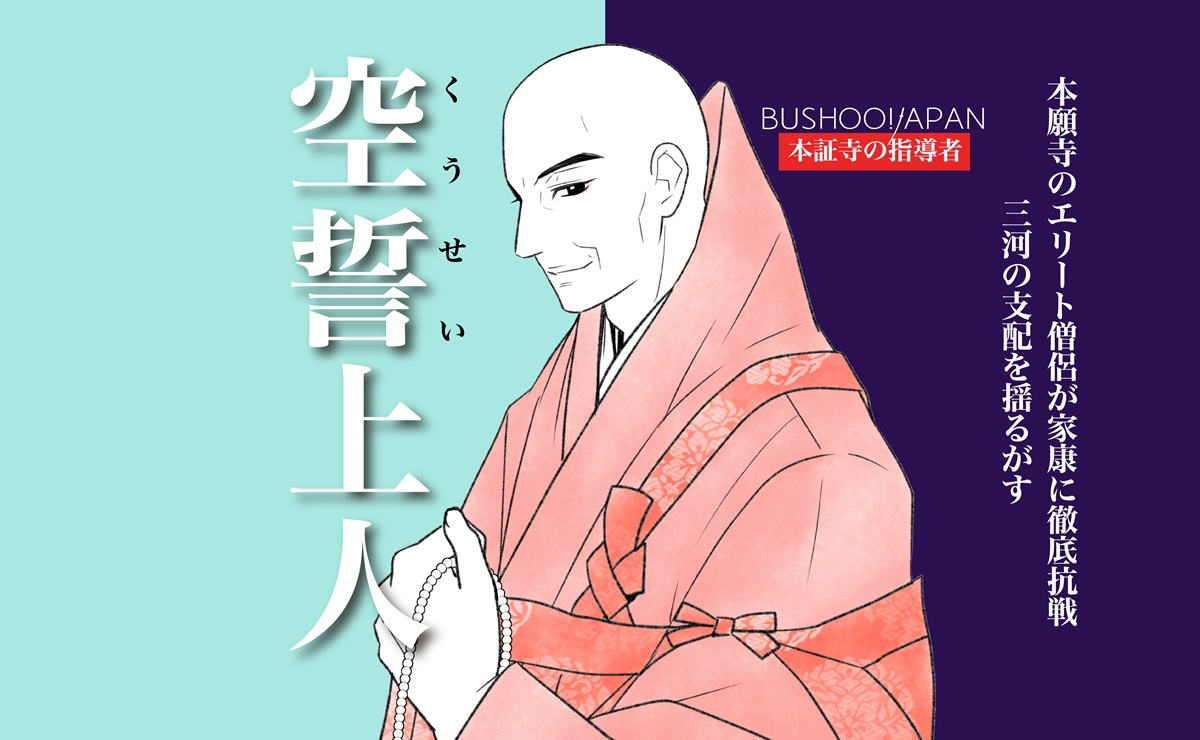

【空誓上人の生涯】

をクリックお願いします。

一揆に立ち会ってしまった空誓

今川家から独立を果たし三河を平定したい家康と、不入権をふりかざす本證寺。

両者の衝突は避けられなかったのでしょう。

気をつけたいのは「空誓が煽ったわけではない」ということです。

彼は三河出身でもなく、本願寺から赴任したタイミングで武力衝突が起きてしまったため、指導者に祭り上げられました。

民や信者の兵士と共に戦おう!

という軍事ありきではなく、要は偶然でしたが、地位と高貴な血がある空誓は、門徒たちから重んじられたことでしょう。

しかも当人は怪力で、甲冑をつけて戦ったとも伝えられています。

本證寺の堀と鼓楼/wikipediaより引用

血筋に加えて武勇まである――。

となれば武家としても軽んじることはできません。

空誓には影武者のような者までいて、彼を庇って自害したという話も伝わっており、民衆の心を掴む信仰心かどうかは不明ながら、力強い権力があったことは確実。

だからでしょうか。最終的に家康は、空誓の首をとるまで追い込んではいません。

泥沼の戦いの中、揆議が結ばれ、この後の家康は江戸時代の基本的な宗教対策を先んじるような態度をとります。

和議を結んだ後で一向宗を禁じたのです。

信仰の禁止というより、武力という牙を抜きました。

こうなるともはや空誓は三河に居場所はなく、退去するほかありません。

では空誓はどうしたか?

その後の動向は、天正8年(1580年)石山合戦で敗れた教如の援助により明らかにされています。

教如/wikipediaより引用

一向宗を根絶せず、共存する

家康は一向宗の教えが危険であると見なしながら、徹底排除まではしませんでした。

織田信長が本能寺の変に散った翌年、天正11年(1583年)には本願寺派の復興を許可。

家康にとっての義父である久松俊勝(於大の方の再婚相手)は一向宗の復興に力を尽くしていたとも伝わります。

本気で潰す気があれば、許しはしていないでしょう。

空誓も、徳川氏の庇護のもと、三河国内で地位確立をはかり、家康が江戸に向かうとそれに従ってゆきました。

そして家康の九男・徳川義直が尾張に入ると、清洲城で祝いの言葉も告げています。

徳川義直/wikipediaより引用

空誓の没後も本證寺住持は特権を保ちました。

例えば尾張藩の藩主交代に立ち会うだけでなく、江戸城の将軍謁見も許されるほどであり、家康は宗教勢力を叩き潰すのではなく武装解除し、支配下に置いたと見て取れます。

寺社勢力は、冠婚葬祭を司る太平の世に相応しい存在となりました。

当時の宗教と政治というと、どうしても、

・織田信長や豊臣秀吉らによる仏教勢力との対峙

・家光時代の島原の乱やキリシタン弾圧

といった激しい弾圧が思い浮かぶかもしれません。

家康の宗教政策は、信長や秀吉とは異なった面があることは念頭においた方がよいかもしれません。

しかし皮肉にも、家康のこうした政策を反故にしたのは、御三家の一つ、水戸藩主・徳川斉昭でした。

徳川斉昭/wikipediaより引用

斉昭は、仏教に難癖をつけ、藩にある寺社仏閣を破壊、鐘や仏像を鋳潰して大砲を作らせました。

こうした水戸藩の仏教迫害は水戸学を通して明治政府にも引き継がれ、廃仏毀釈という文化の大破壊に繋がっています。

明治になると、幕臣たちは苦々しく語り残しました。

徳川斉昭と慶喜の父子が、幕府崩壊の口火を切ったのだと。

そうだとすれば家康としても甚だ残念なことでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る

-

家康の三河平定|今川から独立後に国衆の反乱や一揆が勃発 苦闘は6年間も続いた

続きを見る

-

源平時代に最盛期を迎えた 戦う坊主「僧兵」なぜ仏に仕える者が武装するんだ?

続きを見る

-

本多正信の生涯|家康が頼りにした側近は頭脳明晰で敗者に優しい平凡武将

続きを見る

-

本多忠勝の生涯|家康を天下人にした“戦国最強武将”注目エピソード5選とは?

続きを見る

【参考文献】

神田千里『宗教で読む戦国時代』(→amazon)

神田千里『一向一揆と石山合戦』(→amazon)

他