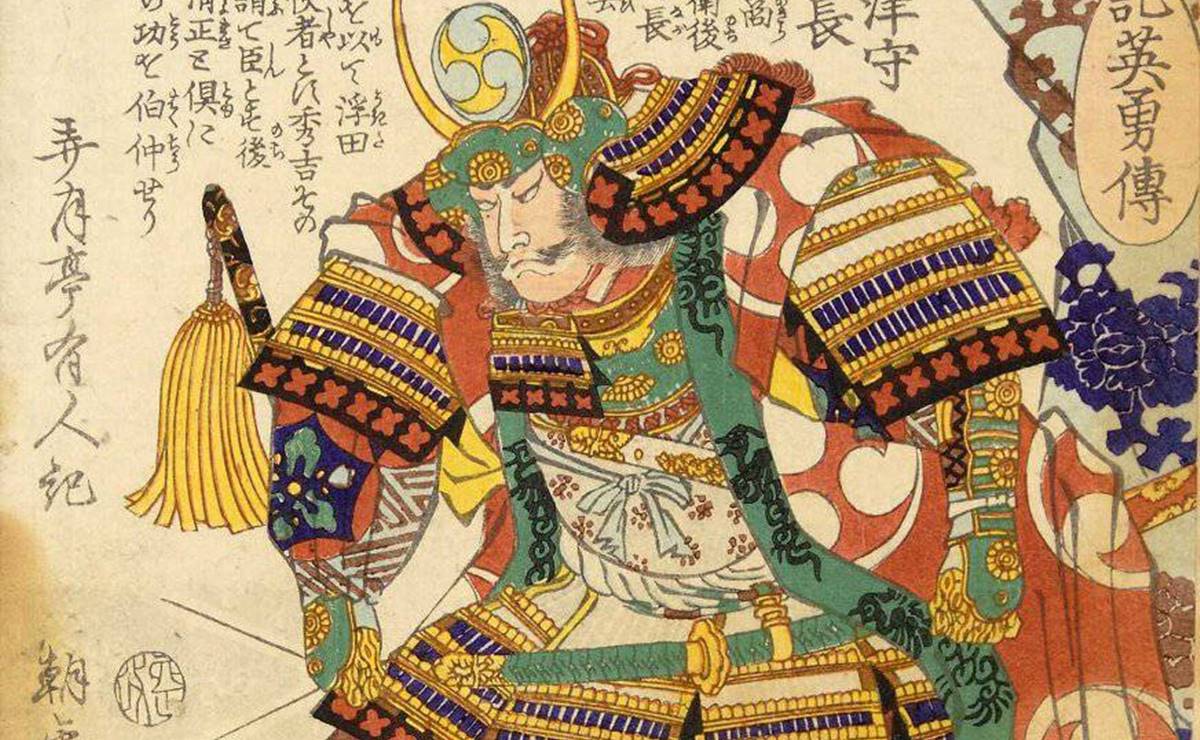

1600年11月6日(慶長5年10月1日)は小西行長の命日です。

キリシタン大名として知られ、文禄・慶長の役では先陣・交渉役を務めたことでも有名ですが、そもそも秀吉に気に入られる経緯がかなり際立った方でもあります。

商人から武士へ転身――。

実はこの行長、代々の武家出身ではなく、商人としての経験が重要視され、秀吉傘下においては“水軍”の将として重んじられたのです。

身分の低い出自である秀吉は、頼れる血縁者が少ないため、多彩な武将をスカウトしていましたが、小西行長もその一人。

では一体どんな人物だったのか?

小西行長/Wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみましょう。

堺の商家に生まれ直家→秀吉に仕える

小西行長は永禄元年(1558年)、泉州堺の商人・小西隆佐のもとに生誕しました。

隆佐の二男であり、その後、宇喜多直家のもとへ商人として出入りしているうちに見い出され、武士に抜擢。

直家の使者として秀吉を訪れた際、今度は秀吉にもその才覚を気に入られ、仕えることとなりました。

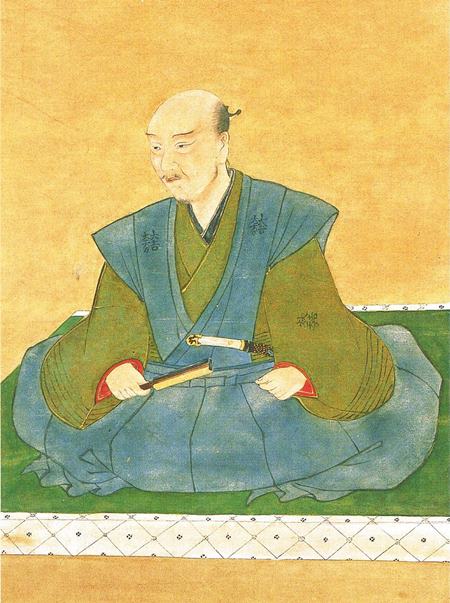

豊臣秀吉/wikipediaより引用

いったい行長が見い出された才能とは何なのか?

水軍を率いる才知でしょう。

【本能寺の変】を経て、西へ東へ天下取りの軍を進める秀吉にとって、水軍力は必須の存在。

海を越え、唐入り(明征服)を視野に入れる際にも貴重な存在となります。

天正13年(1585年)には豊臣姓を与えられた行長は、小豆島一万石を領有することとなりました。

小豆島ではキリスト教の布教も進められています。

高山右近の勧めもあり、行長が天正14年(1586年)にキリシタンとなると、島でも信仰がすすめられ“キリシタン灯籠”といった歴史が残されています。

宇土城主となる

将来的に唐入りも視野に入れた秀吉は、西国攻めを加速させます。

天正15年(1587年)の【九州攻め】で島津氏を降伏させると、天正16年(1588年)には【肥後国人一揆】が勃発して、これを平定。

数々の戦功を挙げた小西行長には、20万石が与えられました。

肥後宇土城主の大名となったのです。

さらには天草の国人一揆も制圧して、一万石を得ると、天草では小西行長の統治によりキリシタンが増えてゆきます。これが後に【島原の乱】へ繋がります。

島原城内の天草四郎像

キリシタンの信仰を庇護し、西洋の技術を取り入れ、貿易を見据えた統治を行う――。

商人出身の立場を活かした行長は、従来の武家には見られない才能を開花させました。

しかしその一方で、対立する武将も現れます。領地が近接し、同じく肥後を統治する加藤清正です。

【文禄の役】という試練

文禄元年(1592年)、秀吉の無謀な野望である【文禄の役】が始まりました。

武士のならいとして、先陣を切ることは名誉なこと。

それゆえ先陣争いが生じます。行長と対立したのは何かと因縁深い加藤清正でした。

加藤清正/wikipediaより引用

無謀と思われた【文禄の役】は、序盤、日本側が快進撃を続けています。

戦功筆頭に挙げられるのが小西行長です。

そのため行長は、韓国の映像作品に出てくることがあります。

しかし、兵站が不十分な日本軍は、やがて勢いを失い、ジリジリと追い詰められてゆきました。

現地にいてその無謀を悟ったのか、行長は軍事行動と同じに明軍との和睦交渉も並行して進めいます。

文禄2年(1593年)には、平壌を守りきれず、漢城まで撤退。

圧倒的不利な態勢の中、軍を崩さぬよう耐え抜いていました。

行長は板挟みの状態に陥っていました。これ以上戦うことはできない。しかし撤退など、秀吉が納得するとは到底思えない。

明としても、朝鮮に援軍を送るメリットはありません。

想定外の戦いであるうえに、北辺の警備や倭寇対策もある。一刻も早くどうにかしたい。

日本と明は朝鮮の反発を棚上げし、小西行長と沈惟敬は共謀しつつ、とりあえず和睦するためだけの案を練り上げてゆきます。

秀吉の意向は全く反映されていません。

緒戦の勝利から自軍の優勢を信じている秀吉は、居丈高な条件を突きつけようとしています。その目を覚まさせることなど到底できなかったのでしょう。

北京へ、そして大坂へ向かい、行長はなんとか和睦を進めようとします。

その努力は、ことごとく徒労に終わります。

秀吉が納得できるわけもなく、和睦は早々に破綻し、己を欺いた行長には死罪を言い渡すほどでした。

周囲のとりなしにより行長は一命を取りとめながら、次なる派兵【慶長の役】でもまた駆り出されます。

そしてこの不毛な戦いは、慶長3年(1598年)に秀吉が亡くなるまで続けられるのでした。

※以下は文禄・慶長の役の関連記事となります

-

文禄・慶長の役|朝鮮と明を相手に無謀な出兵を強行した秀吉晩年の愚行

続きを見る

盟友・三成の呼びかけに応じ

秀吉の死により、後始末をつけさせられることになったのが小西行長です。

いかに終結させるか――石田三成や宇喜多秀家(直家の嫡男)とは意見が一致。

家康からの接触もありましたが、行長としては三成や秀家との関係を重視せざるを得ません。

しかし加藤清正らの怒りもあり、豊臣政権内での揉め事は容易に収まらず、ついには三成が佐和山城に蟄居の処分がくだされます。

石田三成/wikipediaより引用

行長は宇土城に戻る途中、わざわざ立ち寄っています。

このとき三成から何も告げられませんでしたが、その後、京都に滞在していた行長に書状が届きました。

「共に家康を倒そう」

行長は、三成の思いを無碍にはできません。イエズス会の宣教師にもこのことを打ち明けると、彼らは困惑しつつ、家康は強大だとして反対しました。

それでも行長は引き返しません。

そして慶長5年(1600年)――上杉討伐に向かった家康の背後を突き、三成は挙兵。

行長は西軍として盟友のもとへ馳せ参じました。

※続きは【次のページへ】をclick!