艶のある優しさや色気で、金持ちの爺さんをメロメロにして、死後その家を乗っ取る――。

『後妻業の女』が一時期話題となりました。

若い女性が高齢男性を意のままに操り、財産から残りの寿命まで全てを奪ってしまうのは、ある意味、人類普遍の現象なのでしょうか。

戦国時代には、日本史上で最もスケールの大きな悪女とされる女性が登場します。

淀殿(茶々)です。

ご存知、浅井三姉妹の長女であり、豊臣秀吉の室となった彼女は二人の男子を産むなどして秀吉の尋常ならざる寵愛を得て、最終的に息子の秀頼が豊臣家を継ぎました。

同時に、彼女の偏った愛情や判断力が息子や豊臣家を滅亡に追い込んだともされ、今なお「悪女」のイメージを背負わされた女性とも言えるでしょう。

しかし実際のところはどうなのか?

本当に悪女なのか?

慶長20年(1615年)5月8日はその命日。

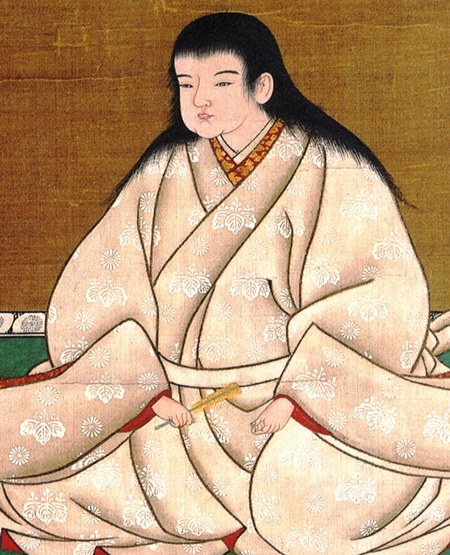

淀殿(茶々)/wikipediaより引用

淀殿(茶々)の生涯を振り返ってみましょう。

彼女は何と呼ぶべきなのか?

浅井茶々として生まれ、おふくろ様として大坂城に散った彼女のことを何と呼べばよいのか?

実は結構難しい問題です。

例えば北条政子の場合、当時はそう呼ばれていなかったことが確かでありながら、現在では定着しているため、フィクションでも同名が用いられます。

一方、時代によって変わる人物もいて、豊臣秀吉の正室・北政所(寧々)がその代表例です。

「ねね」か「おね」か、研究の進展によって異なる。

織田信長の小姓として有名な森蘭丸も、大河ドラマ『どうする家康』では「森乱」が採用されました。

『真田丸』の放送以降に「真田信繁」が広まった真田幸村は、ドラマの中で「信繁」から「幸村」に変わる過程が、ストーリー展開にうまく織り込まれていました。

歴史人物の名前は、とかく難しく、特に浅井茶々の場合は、江戸時代以降の偏見を考慮せねばなりません。

彼女が「淀」と呼ばれるのは、第一子の出産で「淀城を産所とした」からとされます。

淀殿(左)と豊臣秀吉/wikipediaより引用

当時の女性は居住場所で呼ばれるものであり、秀吉待望の男子を産んだ淀城がその名とされました。

問題は「淀」の後に続く尊称です。

女性の地位が低下してゆく江戸時代、彼女は家を滅ぼした悪女とみなされました。

そのため遊女を意味する「辻君」に由来する「君」をつけ、「淀君」という呼称が広まったとされます。

現在では「淀君」はあまり用いられず、大河ドラマですと1987年『独眼竜政宗』が最後となりました。

貶めるニュアンスのない「淀」+「殿」という呼び方が現在は一般的です。

しかし、これとて当時呼ばれていたとは考えにくい。

「淀」+「の方」か、「淀」+「様」か、特定はできません。

長々と説明させていただきましたが、本稿では現在最も一般的な「淀殿」で進めさせていただきます。

正室なのか側室なのか 謎多き女性

名前からして難しい淀殿。

実は、何者なのか?という点についても諸説ある人物です。

豊臣秀吉の側室なのか? それとも正室であるか?

ジェンダー観点からの研究も進歩しており、そもそも戦国時代の正室は一人なのか、複数いるのか、側室との違いは何か、諸説ある状況です。

戦国時代における女性の地位は、江戸時代で上書きされてしまい、現在では非常にわかりにくくなってしまいました。

江戸時代は、女性城主や当主は消えてしまいます。

戦国時代には少数ながら存在したのに、なぜそうなったのか?

父系の倫理である儒教が強固なものとなり、その価値観によって過去をはかった結果、実態がわかりにくくなってしまったのです。

淀殿は、権限がかなり強固でした。

産みの母よりも正室を重視するのであれば、淀殿が産んだ子であろうと他の誰であろうと、北政所(寧々)を母として養育しても何らおかしくはない。

秀吉の妻・ねね(寧々 北政所 高台院)/wikipediaより引用

しかし、実態はどうも違う。

浅井長政とお市の娘である淀殿。

秀吉の子を産み、豊臣秀頼の母であり、大坂城の主であった――いわば戦国最後の女性城主ともいえるのがが淀殿です。

そんな彼女の人生はあまりにも劇的なためか、様々なイメージに覆い尽くされて、複雑な様相を呈しています。

今まで何度も映像化されてきたのに、その度に新たな顔が見えてくる。

実に興味深い人物です。

父の浅井長政が伯父の織田信長に敗死

浅井茶々として生まれた彼女には、実は生年からして諸説あります。

永禄10年(1567年)とすることもありますが、本稿では永禄12年(1569年)説を採用。

織田信長の妹である市(お市の方)は、永禄11年(1568年)頃に浅井長政に嫁いだと推察され、それから5年ほどの結婚生活で、三人の娘が生まれました。

お市の方/wikipediaより引用

それぞれの生年を確認しますと……。

◆茶々(淀殿 / 永禄12年 / 1569年)

◆初(常高院 / 元亀元年 / 1570年)

◆江(崇源院 / 天正元年 / 1573年)

婚姻後から立て続けに恵まれたんですね。浅井長政には男子もおりましたが、妊娠期間を考えると市の子ではなく、別の女性が母と推察されます。

しかし江が生まれた天正元年9月1日(1573年9月26日)、浅井長政は織田信長によって小谷城を落とされ、自刃します。

幼くして実の父を失った茶々。

三姉妹は母の市と共に城を出ることになり、それから9年目の天正10年(1582年)、今度は父を討った伯父の織田信長が本能寺の変で討たれてしまいます。

事態は急展開で進み、信長を討った明智光秀も、中国攻めから引き返してきた羽柴秀吉に敗れて討死を遂げました。

織田信長と明智光秀/wikipediaより引用

信長の死後、織田家の体制はどうなってしまうのか?

そのことが【清洲会議】で話し合われるころ、岐阜にいる市と娘たちの身の振り方も俎上にのぼります。

彼女たちは、小谷城の落城後は岐阜にいました。

信長の三男である織田信孝は、そんな市を柴田勝家に再嫁させ、二人は岐阜城で婚儀をあげます。

そして勝家の北ノ庄城へ。

母と共に北陸へ転居した三姉妹たちにとって、平穏な日々は長くは続きません。

新しく母の夫となった柴田勝家が羽柴秀吉との戦いに敗れ、天正11年4月24日(1583年6月14日)、北ノ庄城にて自刃してしまうのです。

猛将として知られた柴田勝家/Wikipediaより引用

しかもその妻であり、三姉妹の実母である市も自刃。

三姉妹は、またしても焼け落ちる城から逃され、幼くして二度目の落城を味わったのでした。

浅井三姉妹の去就

母が亡くなった後、三姉妹はどこへ身を寄せたのか。

安土城にいたとも、叔父である織田長益(織田有楽斎)のもとにいたともされます。

織田有楽斎/wikipediaより引用

浅井長政と市の娘であるだけでなく、織田信長の姪でもある三姉妹。

政治的価値は高く、織田家の後継者である秀吉庇護のもと、彼女たちは政略結婚の駒として扱われることになります。

まず天正12年(1584年)、12歳の三女・江が佐治一成に嫁ぎ、同年のうちに離縁させられました。

天正15年(1587年)頃には、二女の初が京極高次に嫁いでいます。

そして天正16年(1588年)頃、茶々が秀吉の側室とされたと推察されます。第一子・鶴松の出生である天正17年からの逆算です。

なぜ妹が先に嫁いだのか?

秀吉はあえて茶々を手元に残しておいたのか?

意図的なことなのか、偶然の展開なのか?

その辺の事情が記されていないだけに、後世、様々な解釈が出されました。

秀吉が「好色である」として悪名高いのは当時から。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

しかも、かつての主君である信長の姪を側室にするという所業は、倫理的にも問題があるとみなされて仕方のないところでしょう。

秀吉は、主である信長の一族を蹂躙しているように思えます。

勝家と共に秀吉に滅ぼされた織田信孝は、こんな辞世を詠んだとされます。

昔より 主(しゅう)を内海(うつみ)の 野間なれば 報いを待てや 羽柴筑前

【意訳】古来より、主筋を討つとは悪の極みである! 報いを待て、羽柴秀吉め!

信孝の予言めいたこの辞世により羽柴(豊臣)が滅びたわけではなく、後世の創作とされます。

しかし、その滅亡に信孝の従姉妹である淀殿が巻き込まれるというのも因果なことではあります。

秀吉の寵愛を受ける

好色とされる天下人・豊臣秀吉。

そのもとには、花が咲き誇るように名高い武士の娘たちがひしめいていました。

※以下は「秀吉の側室」関連記事となります

-

大の女好きで知られる豊臣秀吉には実際どんな側室がいた?上司や同僚の身内すら

続きを見る

しかし、誰一人として子を為さない。

秀吉の身体に何らかの問題があったことは状況から判断できますが、ともかく武家にとって子がおらず、親族も少ないことは由々しき事態です。

ところが、です。天正16年(1588年)秋、茶々に解任の兆しが見えてきたと伝わります。

秀吉がどれだけ喜んだことか。

茶々は聚楽第から遠ざけられ、茨木城に移されると、彼女と腹の子のため淀城(淀古城・京都市伏見区)が建築されます。

浅井茶々は、こうして「淀」と呼ばれるようになるのです。

そのころ京雀のあいだでは、こんな噂がたちのぼっていたようです。

「あの腹の子ぉ、ほんまにあの関白やろか?」

「若いおなごがあないな爺いに満足できる思う?」

そして天正17年(1589年)2月25日――不埒極まりない落首が聚楽第の表門に貼られます。

大仏のくどく(功徳)もあれや 鎗(やり)かたな

くぎかすがいは 子だからめぐむ

大仏殿を建立した甲斐がありましたな。

刀狩りで槍や刀を徴収したおかげで、子宝に恵まれるとは。

さゞたへて(佐々成政が領内一揆のため切腹したこと)茶々生いしげる 内野原

今日はけいせいの香をきそいける

佐々成政は領内一揆鎮圧に失敗して切腹とか。

一方で内野原にある聚楽第では、懐妊した茶々の権勢がますます盛んだそうで。

武士の出入りを禁じられた京都の傾城(遊女)は、香を焚いているそうですよ(※武士の好色をとがめながら、若い茶々との間に子を為す秀吉への皮肉)。

秀吉の政策を揶揄しつつ、淀殿の懐妊を嘲笑う――。

ある意味、見事な作品ながら、単なるイタズラでは済まされず、ひどく非情な措置が豊臣配下の者たちにくだされます。

当初は奉行の前田玄以が落首を処理したのですが、

前田玄以/wikipediaより引用

結局、秀吉の耳に入ってしまい、番衆17人が処刑の対象とされてしまったのです。しかも、三日間にわたり鼻を削ぎ、耳を切り、逆さ磔という痛ましいやり方で。

心を痛めた大政所が途中で止めたため、6人は減刑されるも、それとて市中引き回しの上で斬首とされたのです。

アジール(政治力の届かない聖域)であるはずの大坂本願寺へ駆け込んだ者も許されません。

大坂天満森では63人が捕えられ、老若男女、罪があるかないかも問われぬまま、六条河原で磔とされました。

そんな暗い気分を払拭するためか、同年5月に秀吉は、聚楽第で金銀を諸大名や寺社に配布しています。

同時に、淀殿の懐妊が大々的に披露され、天正16年(1588年)5月27日、男児が産声をあげたのでした。

母と子は淀城から大坂城へうつりました。捨て子の方がよく育つとされることから、名前は「棄(捨)」。

武運にあやかって「八幡太郎」とも呼ばれたこの子は、鶴松の名で知られます。

そんな顛末を、フロイスは冷静に

「鶴松が本当に関白の子であると、信じているものはいなかった」

と記しています。

豊臣鶴松/wikipediaより引用

華々しい栄光と共に冷たい目線も向けられる――淀殿には、そんなゴシップネタのような評判が付き纏うのでした。

第一子・鶴松

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は北条氏を攻めるべく、居城の小田原城を大軍で取り囲みました(【小田原征伐】)。

陣中には淀殿の姿もありました。

秀吉は相模の地で温泉を掘らせ、淀殿も湯治を楽しんだと伝わります。

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

このとき秀吉が、鶴松のことを恋しくてならない、とする心情が書状に残されています。

それは行動にも表れていて、同年11月、朝鮮からの使節を迎えた秀吉は、驚きの行動に出ます。

使節と言葉を交わすこともなく何処かへ消えると、平服に着替え、鶴松を抱いて戻ってきたのです。

朝鮮の楽士に音楽を奏でさせ、鶴松を抱く秀吉。

そんな秀吉の服におもらしをしてしまう、まだ赤ん坊の鶴松。

我が子への溺愛ぶりは微笑ましいを通り越し、傍若無人といったほうが適切でしょう。海を越え、はるばるやってきた朝鮮使節に対し、あまりに失礼です。

鶴松が病弱だったことを踏まえると、健康への配慮にも欠けている。

事実、その短い人生の中で、何度も病気にかかったという記録が出てきます。

そして天正19年8月5日(1591年9月22日)、わずか数え三つのとき、鶴松は淀城で世を去りました。

第二子・拾の誕生

秀吉は家督を甥の豊臣秀次に譲り、天正20年(1592年)、朝鮮出兵のため名護屋へ向かいました。

ドローンで空撮した名護屋城の本丸と遊撃丸

このときも淀殿は同行。

彼女は「淀の御前様」とか「御台様」とも呼ばれ、こうした扱いから「彼女が正室である」という根拠にされます。

先に半島へ渡っていた部隊から快進撃の報告を受けた秀吉は、自らも渡海せんとしますが、後陽成天皇も母の大政所も、必死にそれを止めます。

そうした心労も影響したのでしょうか。

天正20年7月22日(1592年8月29日)に母の大政所が聚楽第で亡くなり(享年76)、素早く弔いを済ませると、秀吉は名護屋へ戻ります。

元号が文禄へ変わったこの歳の暮れあたり、陣中の淀殿は体の異変に気づきます。

懐妊の兆しでした。

次こそは無事に育って貰わねば――。

文禄2年(1593年)、淀殿は大坂城へ戻り、8月3日になって次の男児を産みました。

名前については「お」をつけず、ただ「ひろい(拾)」と名づけるよう、秀吉から指示が出ています。

ちなみに、このときの男児は、乳母ではなく実母の淀殿が乳をふくませていたことがわかります。

そして淀殿はこのとき、たっての願いを叶えました。

非業の死を遂げた両親の供養を行なったのです。淀殿は信心深い女性でした。

秀次の死

拾の誕生は、政権の中枢にいる豊臣家にとって、良いことばかりではありませんでした。

後継者とされていた豊臣秀次の精神を蝕んでしまいます。

秀吉は当初、疑念払拭を心がけていたようで、秀次の娘を拾の妻にすると決めました。

将来的に豊臣家のすべてが拾へ受け継がれるとしても、秀次の家が蔑ろにされるわけではない――そんな秀吉なりの心遣いに対して、秀次は不満を隠せません。

豊臣秀次/wikipediaより引用

前田利家とその妻・まつに説き伏せられ、しぶしぶ承知しています。

結局、悲劇は避けられません。

文禄4年(1595年)7月8日、秀次が高野山で切腹してしまったのです。

秀吉に命じられたのか、それとも絶望に陥った秀次が突発的に自害したのか、諸説ありますが、ハッキリしているのはこの一件がさらなる悲劇へ繋がってしまうことです。

同年8月2日、秀吉は、亡くなった秀次の妻妾たちを車に乗せ、三条河原へ連れてきました。

眼前には秀次の首。

その前で、彼女らは次から次へと斬首され、遺骸は大きな穴に放り込まれました。

地獄絵図と化した都で、それまで秀吉に対して息を潜めていた京雀たちも震撼し、こんな世は長くは続くまいと囁きあったとされます。

妻妾が大量処刑された日、京都の辻にはこんな立て札が掲げられました。

今日の狼藉甚だ以て自由なり。行末めでたき政道にあらず。あゝ因果のほど御用心心候へ。

今日の大量処刑はあまりに身勝手だ。こんなことをするなんて、ろくでもない政治だ。ああ、因果応報があると覚悟するがよい。

世の中の 不昧因果の小車や よしあしともにめぐりはてぬる

世の中の因果はめぐりくるものだ。惑わされるな。良いことも、悪いことも、めぐってくるのだ。

秀次と親しいとされた人々も事件に連座させられ、動揺する大名たちに対し、秀吉は、連署血判状、起請文を提出させます。

しかし本心では、秀吉を見限る者も多くいました。

その筆頭が出羽の戦国大名・最上義光でしょう。

彼は、愛娘の駒姫を処刑されました。

奥羽の美女として名高かった駒姫は、半ば強引に秀次へ差し出されることになっていたのですが、秀次とは顔を合わせる前の話でした。それでも殺されてしまったのです。

駒姫像/wikipediaより引用

あまりにショックだったのでしょうか。

最上義光の妻は事件後ほどなくして急死し、彼自身も巻き込まれかけますが、それを執りなしたのが徳川家康でした。

もう豊臣の天下は御免だ。次の天下は、徳川家康のもとにある――そんな願いはじわじわと広がっていったことでしょう。

淀殿がこの事件を知り、恐れ慄いていたという伝説めいた記述は江戸時代からあります。

彼女が「秀次を殺せ」と秀吉に囁いたかどうか、それはわかりません。

しかし、彼女が拾を産まなければ起きなかった悲劇ではあります。

淀殿は密通して子を為した。淀殿が子を産まねば、死なずに済んだ者が多い――そんな声なき声が、どれほど彼女を苦しめたことでしょうか。

秀吉没後の誤算

慶長3年8月18日(1598年9月18日)――秀吉が世を去りました。

異例の速さで元服させられたとはいえ、まだまだ幼い我が子の豊臣秀頼。

前田利家と利長の父子に、その守役を託します。

前田利家/wikipediaより引用

秀頼の妻には、徳川家康の孫にあたる千姫がさだめられました。

徳川家康・秀忠には、それぞれ祖父と舅となって秀頼を守るよう言い残しますが、意地の悪い言い方をすればこの時点で豊臣の滅亡は半ば決まっていたのではないでしょうか。

血族で王朝を存続させるには、子が不可欠。

男子は世継ぎ、女子は婚姻のために必要ですが、成り上がりの秀吉は、この貴重な手札がとにかく足りない。

頼りになる弟の豊臣秀長すら、先んじて亡くなっているのです。

ましてや自らは、主君の織田家を滅亡同然にしておきながら、自身の家だけは存続を願うなんてのはあまりに甘い見通しでしょう。

誤算は早くも起こります。

秀頼を守るため睨みを利かせていた前田利家が、慶長4年(1599年)に没してしまうのです。

石田三成と、秀吉子飼いの将との間に生じた軋轢も、酷くなるばかり。この軋轢も元々は【朝鮮出兵】から生じたとされます。

いわば秀吉による失政は、淀殿と秀頼の母子にどんどんのしかかってゆきます。

大坂城に残された淀殿と北政所も、全面的に協力して事態に対処するしかありません。

ところが慶長4年(1599年)、北政所は大坂城西の丸を家康にゆずり、城を出てしまうのです。

家康に追い出されたようにも思えますし、フィクションではしばしば憎み合っているかのように描かれる北政所と淀殿は、実際はその後も連携しています。

例えばその翌年、慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いのときもそうです。

関ヶ原合戦図屏風/wikipediaより引用

淀殿の妹である初の夫・京極高次が東軍につき、近江大津城を攻めると、淀殿と北政所から使者が出されて和睦が成立。

この城から救出されたのが京極龍子でした。

北政所、淀殿、京極龍子は全員が秀吉の妻にあたります。彼女たちは、女の敵が女であるどころか、連帯して難局にあたっていたのです。

そして【関ヶ原の戦い】で石田三成は敗北。

捕縛された三成は斬首され、父と兄は自害しました。

徳川家康の優勢は確たるものとなります。

しかし淀殿や秀頼の身の回りが即座に急変するわけでもありません。

この戦いは、あくまで「どちらが豊臣の忠臣としてふさわしいのか?」というスタンスを決める戦いです。

慶長6年(1601年)、陸奥の戦国大名である伊達政宗は、

伊達政宗/wikipediaより引用

今後について彼なりの考えを今井宗薫宛書状に、こう書き記しています。

大阪の仕置きは、私としては全く納得できかねます。

秀頼様に悪意はありませんが、今後不逞浪人どもが何やらしでかすとも限りません。

秀頼様は伏見に移るか。そうでなければ幼少のうちに江戸にでもいらっしゃるか。

もしも、万一、乱世にでもなり、何者かが大坂に入り担ぎ上げたらどうするのでしょうか。

政宗としては秀頼の首に縄をつけておいた方が良いと、何度も今井宗薫に告げています。

政宗からすれば、秀頼一人の器量の問題ではなく、不穏な芽は摘んだ方がよいという考えですね。

・大坂城という大要塞

・関白の子という大義名分

・乱世で主君を失った浪人たち

こうしたものを放置しておけば、火を見るより明らかであろう、と指摘していたのです。

淀殿の母親としての心得は、当時から悪様に罵られてきました。

蝶よ花よと甘やかし、我が子を駄目にしてしまう母親像――それがゴシップ的に語られ、寺社仏閣の整備に金を注ぎ込んだことも批判されます。

ただし、彼女一人だけの問題でもありません。

泰平の世に生まれたら武士だろうと心根が穏やかになるものです。

それまで軍備に金をかけてきた権力者が、泰平の世に寺社仏閣整備に金をかけることはそこまで非常識ともいえない。

政宗の指摘通り「懸念材料を放置していたこと」に原因があるように思えます。

大坂城の“おふくろ様”

関ヶ原の後、北政所は弟・木下家定と共に京都新城を抜け出しました。

そして慶長8年(1603年)に出家し「高台院」となります。

一方で淀殿は、秀頼の「おふくろ様」――大坂城にいて、権威を有する存在です。

北政所が出家した慶長8年(1603年)は、千姫が輿入れしてきた歳にもあたります。

11歳の娘と共に、妊娠中の妹・江もこのとき伏見まできたと推察され、そのまま伏見にとどまって娘を産んでいます。

この娘は生まれてすぐに姉・初の養女となり、後に京極忠高の妻となりました。

政治的な思惑の外で、浅井三姉妹は彼女たちなりのやり方で、絆を深めているように思えます。

浅井三姉妹/左からお江(崇源院)・茶々(淀殿)・初(常高院)/wikipediaより引用

とはいえ、輿入れしてきたまだ千姫は幼い。

慶長17年(1612年)、千姫が16歳となり、成人の儀式である鬢除ぎが行われます。

婚姻関係はかくして確固たるものに――これにて安心――とはならず、不穏な空気が立ち込めつつありました。

方広寺鐘銘事件

慶長16年(1611年)、後陽成天皇の譲位にあわせて、徳川家康が上洛しました。

このとき豊臣秀頼は19歳。

それまで上洛要請があっても淀殿が断わり続けてきましたが、今回は二条城で面会の手筈が整えられます。

会見の同行者には北政所(高台院)もいました。

そこに現れた若く力強い秀頼に対し、家康が警戒心を強めた――そんな展開はフィクションではお馴染みですね。

豊臣秀頼(左)と徳川家康/wikipediaより引用

しかし、家康にとっては、もっと憂慮すべき状況がありました。

上洛した秀頼は、朝廷や公家とのつながりを深め、関白の子であることを示してしまったのです。

『吾妻鏡』を精読していた徳川家康。

何かを嗅ぎつけてもおかしくはありません。

結局、北条義時にしても後鳥羽院との対決は避けられなかった。

東西に権力が両立するなど、所詮は絵空事。

伊達政宗がくどくど語っていた“火薬”のにおいを家康が感じないはずもなく……慶長19年(1614年)に入り【方広寺鐘銘事件】が起こります。

歴史の授業でもおなじみ、方広寺大仏殿の鐘銘文に、家康にとって不吉な文字が記されたとして、問題になったものですね。

それが以下の通り。

国家安康→家康の諱の間に一字入れて、わざと切っている

君臣豊楽→豊臣を君主として楽しむと読める

秀吉が始めた方広寺大仏殿の造営は、京都地震や火災により頓挫していました。

それがようやく終わり、家康が難癖をつけているようにも見えますが、実際に銘文を考えた文英清韓は「敢えて書いた」と語っています。

大坂城という火薬庫には、小さな火でも絶対に投げ入れたらいけなかった。

方広寺鐘銘 「国家安康」「君臣豊楽」/wikipediaより引用

弁明のため、大坂城からは片桐且元が駿府へ派遣され、淀殿も大蔵卿局ら三名の女性を使者として家康のもとへ送りました。

別々に派遣された使者たちは帰路合流し、且元は和解へ向けた案を説明します。

・秀頼は大坂城を出て、伊勢か大和へ移る

・秀頼は他の大名のように、駿府と江戸に参勤する

・大政所を人質とした秀吉にならって、淀殿を人質とする

豊臣サイドの全面的な屈服――この提案を聞いた大蔵卿局たちは且元に対して不信感を抱きます。

針の筵に座る心地となったのでしょう。

豊臣と徳川を取り持つことができたであろう、頼みの綱の片桐且元も大坂を離れてしまいます。

-

片桐且元の生涯|家康と淀殿の間で揺れた忠義 その結末は「大坂の陣」

続きを見る

茶々は起請文まで書いて引き留めようとしますが、もはや手遅れでした。

大坂の陣

片桐且元が茨木城へ向かった翌日。

慶長19年(1614年)10月2日、大坂城から豊臣恩顧の将たちへ檄文が飛ばされました。

一旗あげたい浪人たち。

迫害されて行き場を失ったキリシタン。

純粋に豊臣への忠義を尽くしたい者たち。

集まった動機は人それぞれであり、確かに士気は高いものがありましたが、所詮は烏合の衆です。

金銀などの財力に加えて、10万人規模の兵力があり、後藤又兵衛や真田信繁ら諸将もいますが、とても勝てるとは言えない状況です。

後藤又兵衛基次/Wikipediaより引用

城内の意見ひとつ取ってみても、和睦派の大野治長と、主戦派の浪人が対立して、収集がつきません。

豊臣恩顧の福島正則。

信長の弟であり、淀殿の叔父でもある織田有楽斎(織田長益)。

彼らが説得にあたりますが、大坂方は頑なです。

11月19日、木津川口の戦いを皮切りに、各地で戦闘が勃発。

真田信繁による【真田丸の戦い】では大坂方の奮戦が際立ちますが、それとて一時的に盛り返したに過ぎず、豊臣側が不利な大勢に変わりはありません。

キッカケは東軍が撃ち込んだイギリス製の大砲でした。

淀殿の侍女が巻き込まれて亡くなると、大坂方も震撼。

もはやこれまでか……として12月には和睦交渉が始まります。

織田有楽斎は和睦交渉において「女(淀殿)は決断に時間がかかる」と弁明しています。それだけ淀殿の権限が大きかったのでしょう。

織田有楽斎/wikipediaより引用

講和条件は、二案ありました。

・淀殿を人質とする

・大坂城の城割り(城としての防衛機構を破壊する)

結果的に後者が選ばれるのですが、認識の差もありました。

大坂城の本丸だけ残し、城塞としての機能を奪うことを意図していた家康に対し、大坂方は、あくまで象徴として儀礼的なものだと甘く見ていたのです。

大坂城の炎に消える

あけて慶長20年(1615年)、織田有楽斎が「大坂城を退去したい」と再三徳川方に訴えてきました。

彼なりに不穏な気配を察知、淀殿たちを説得していたのに、事態が一向に改善しない。

むろん、そんなことを聞かされた家康は、より一層警戒心を強めるしかありません。

大坂方は初(常高院)を使者として徳川へ遣わしますが、

初(常高院)/wikipediaより引用

彼女が大坂に持ち帰った返答は「決別」でした。

もはや開戦は不可避であり、大坂方はあわてて再戦の準備に入ります。

そんな状況を見ながら、城を去っていった織田有楽斎。

【大坂夏の陣】の始まりです。

裸城と化していた大坂城では防御力に頼ることはできず、城外で戦う羽目に陥ると、いくら真田信繁ら一部の将兵たちが勇戦しようと、局所的な戦闘すぎません。

そして5月8日、大坂城内で火災が発生します。

初(常高院)の一行が脱出している最中、淀殿は、秀頼や千姫らと共に山里郭の糒蔵(ほしいぐら)にいました。

淀殿は、千姫の振袖を膝の下に敷き、逃げられぬようにしていました。

そのとき――

「秀頼様! 秀頼様ぁ!」

と、千姫付きの侍女が叫びます。

『我が子が自害したのか!』と動揺した淀殿が立ち上がったそのとき、侍女は千姫の手をとり逃げ出しました。

その機転により、千姫は逃げ延びることができたのでした。

千姫/wikipediaより引用

もはやこれまでか――『大坂物語』にある淀殿の言葉を意訳してみましょう。

私は太閤の妻となり、寵愛も浅からず、他の人たちはそうではないのに前世の契りもあったのか、二人の若君をさずかった。

八幡太郎は三歳で亡くなった。

けれども秀頼は仏の加護もあったのか、いままでつつがなく生きてこられた。

一度は天下の政道もとりたいと思っていたものの、この世には神も仏もないのか。

おのれ両御所(家康・秀忠)め。

不甲斐なき浪人どもがうらめしい。

これを聞いた大野治長は、こう返したといいます。

「愚かしいことをおっしゃりますな。両御所を敵に回して天下を争うのであれば、御覚悟はあられたことでしょう」

そう言い、念仏を唱えると、介錯をしました。

燃え盛る大坂城の中、淀殿と秀頼の親子、それに殉じた大野治長ら家臣、大蔵卿局ら侍女は命を落としたのです。

淀殿の最期の言葉は、あくまで物語上のものです。

しかし、そう言ってもおかしくないと当時から思われていたのでしょう。

女性城主なき江戸時代へ

息子の秀頼、そして大坂城と共に散ってしまった――淀殿の顛末について、伊達政宗は辛辣にこう振り返っています。

今月六日と七日に大坂で戦があった。

今回は大坂はことごとく敗れた。

八日朝までには秀頼とおふくろが焼け残った蔵に入って、腹を切ったとか。

おふくろも大口を叩いていたくせに、口ほどもなく、無駄死にをしたものだ。

オレの言うとおりにしておけば死ななかっただろう!

そう得意げに書き記す政宗の姿が見えるようではあります。

まだ傾く前の伊達政宗騎馬像(仙台城跡)

彼は乱世を生き延び、決断が遅れたばかりに秀吉に睨まれ、命すら落としかねないほどの目に遭いました。

早め早めに手を打つ重要性を、誰よりも身に沁みて知っていた人物です。

淀殿の破滅は、日本史上において、実質的な女性家長という存在も終わらせました。

江戸時代に入ると、女性の地位と発言力は低下。

奥を守る別の権力として、男性側の決断には関わることのない体制が敷かれてゆきます。

なぜそうなってしまったのか。

江戸時代、徳川家康は林羅山を重用し、儒教の教えを徹底させました。

方広寺鐘銘を解読し、見咎めた一人がこの羅山です。

林羅山/wikipediaより引用

儒教の生まれた中国では、皇帝が龍、皇后が鳳を司ります。将軍のおわす柳営と、御台のいる大奥も、時代が降るにつれ厳格に分かれてゆきました。

かような龍鳳分かれる江戸時代を迎えて、淀殿は悪女としてすっかり貶められ、秀吉の失策が『太閤記』の痛快なストーリ展開で消されてゆく一方、彼女の悪名ばかりが高まります。

他の男と戯れる淫らな淀殿。

秀次を消せと囁く淀殿。

北政所を追い出す淀殿。

そして秀頼を溺愛し、甘やかした淀殿。

明治時代を迎え、徳川贔屓の風潮が消えていっても、彼女の存在は悪女とされ続けました。

そうした過去のキャラクター設定とは決別し、むしろ“世の中に流されてしまう姫君”として描いた大河ドラマが2016年の『真田丸』です。

あどけなく、悪意がないのに、物事を悪化させてしまう――そんな淀殿の姿は、かえって物悲しいもので、悪女という性根の悪さはありません。

一方で2023年の“シン・大河“こと『どうする家康』では、淀殿を悪女路線へと回帰させるような描き方でした。

母のお市を救わなかった家康を恨み、彼に対抗して「天下を取る」と子役の時点で宣言するだけでなく、妖艶な笑みを浮かべながら秀吉に接近。

フィクションにつっこむのも野暮ですが、あまりにも時代錯誤な描き方であり、せめて問題点だけでも箇条書きにしておきたいと思います。

・家康が市を救えなかったとしても仕方のない話であろう

・そもそも家康と市の間に恋愛関係など成立しない

・恨むにせよ、なぜ手を下した秀吉ではなく、家康なのか?

・秀吉は庇護した時点で茶々に目をつけていたとは考えにくい

・茶々はまるで自分が男子を産み、その男子が成人するとわかっているような口ぶりであった

・斬新だと喧伝しながら、今では古い淀殿悪女路線に回帰するとはどういうことだろうか?

日本史を代表する悪女枠には北条政子もいます。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に登場した彼女は、最新の研究成果と近年のジェンダーを反映させた結果、非常に秀逸な人物像で描かれました。

新たな淀殿像については、新たな作品に期待することにしましょう。

美人女優が演じ、悪辣さや愚かさを見せるだけというのは、あまりにも時代遅れでした。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた

続きを見る

-

信長の妹・お市の方の生涯|浅井に嫁ぎ勝家と共に自害した波乱の一生を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

参考文献

- 福田千鶴『淀殿―われ太閤の妻となりて(ミネルヴァ日本評伝選)』(ミネルヴァ書房, 2007年1月10日, ISBN-13: 978-4623048106)

出版社: ミネルヴァ書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 別冊歴史読本『太閤秀吉と豊臣一族――天下人と謎に包まれた一族の真相(別冊歴史読本 13)』(新人物往来社, 2009年3月31日, ISBN-13: 978-4404036131)

Amazon: 商品ページ - 新人物往来社 編『豊臣秀吉事典(コンパクト版の元版:1990年刊)』(新人物往来社, 1990年, ISBN-13: 978-4404023322)

書誌: 国立国会図書館サーチ(コンパクト版書誌) |

Amazon: 商品ページ - 歴史群像編集部『戦国時代人物事典 全国版』(学研パブリッシング, 2009年11月, ISBN-13: 978-4054042902)

書誌: Gakken(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ