こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【淀殿(茶々)の生涯】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

大坂の陣

片桐且元が茨木城へ向かった翌日。

慶長19年(1614年)10月2日、大坂城から豊臣恩顧の将たちへ檄文が飛ばされました。

一旗あげたい浪人たち。

迫害されて行き場を失ったキリシタン。

純粋に豊臣への忠義を尽くしたい者たち。

集まった動機は人それぞれであり、確かに士気は高いものがありましたが、所詮は烏合の衆です。

金銀などの財力に加えて、10万人規模の兵力があり、後藤又兵衛や真田信繁ら諸将もいますが、とても勝てるとは言えない状況です。

後藤又兵衛基次/Wikipediaより引用

城内の意見ひとつ取ってみても、和睦派の大野治長と、主戦派の浪人が対立して、収集がつきません。

豊臣恩顧の福島正則。

彼らが説得にあたりますが、大坂方は頑なです。

11月19日、木津川口の戦いを皮切りに、各地で戦闘が勃発。

真田信繁による【真田丸の戦い】では大坂方の奮戦が際立ちますが、それとて一時的に盛り返したに過ぎず、豊臣側が不利な大勢に変わりはありません。

キッカケは東軍が撃ち込んだイギリス製の大砲でした。

淀殿の侍女が巻き込まれて亡くなると、大坂方も震撼。

もはやこれまでか……として12月には和睦交渉が始まります。

織田有楽斎は和睦交渉において「女(淀殿)は決断に時間がかかる」と弁明しています。それだけ淀殿の権限が大きかったのでしょう。

織田有楽斎/wikipediaより引用

講和条件は、二案ありました。

・淀殿を人質とする

・大坂城の城割り(城としての防衛機構を破壊する)

結果的に後者が選ばれるのですが、認識の差もありました。

大坂城の本丸だけ残し、城塞としての機能を奪うことを意図していた家康に対し、大坂方は、あくまで象徴として儀礼的なものだと甘く見ていたのです。

大坂城の炎に消える

あけて慶長20年(1615年)、織田有楽斎が「大坂城を退去したい」と再三徳川方に訴えてきました。

彼なりに不穏な気配を察知、淀殿たちを説得していたのに、事態が一向に改善しない。

むろん、そんなことを聞かされた家康は、より一層警戒心を強めるしかありません。

大坂方は初(常高院)を使者として徳川へ遣わしますが、

初(常高院)/wikipediaより引用

彼女が大坂に持ち帰った返答は「決別」でした。

もはや開戦は不可避であり、大坂方はあわてて再戦の準備に入ります。

そんな状況を見ながら、城を去っていった織田有楽斎。

【大坂夏の陣】の始まりです。

裸城と化していた大坂城では防御力に頼ることはできず、城外で戦う羽目に陥ると、いくら真田信繁ら一部の将兵たちが勇戦しようと、局所的な戦闘すぎません。

そして5月8日、大坂城内で火災が発生します。

初(常高院)の一行が脱出している最中、淀殿は、秀頼や千姫らと共に山里郭の糒蔵(ほしいぐら)にいました。

淀殿は、千姫の振袖を膝の下に敷き、逃げられぬようにしていました。

そのとき――

「秀頼様! 秀頼様ぁ!」

と、千姫付きの侍女が叫びます。

『我が子が自害したのか!』と動揺した淀殿が立ち上がったそのとき、侍女は千姫の手をとり逃げ出しました。

その機転により、千姫は逃げ延びることができたのでした。

千姫/wikipediaより引用

もはやこれまでか――『大坂物語』にある淀殿の言葉を意訳してみましょう。

私は太閤の妻となり、寵愛も浅からず、他の人たちはそうではないのに前世の契りもあったのか、二人の若君をさずかった。

八幡太郎は三歳で亡くなった。

けれども秀頼は仏の加護もあったのか、いままでつつがなく生きてこられた。

一度は天下の政道もとりたいと思っていたものの、この世には神も仏もないのか。

おのれ両御所(家康・秀忠)め。

不甲斐なき浪人どもがうらめしい。

これを聞いた大野治長は、こう返したといいます。

「愚かしいことをおっしゃりますな。両御所を敵に回して天下を争うのであれば、御覚悟はあられたことでしょう」

そう言い、念仏を唱えると、介錯をしました。

燃え盛る大坂城の中、淀殿と秀頼の親子、それに殉じた大野治長ら家臣、大蔵卿局ら侍女は命を落としたのです。

淀殿の最期の言葉は、あくまで物語上のものです。

しかし、そう言ってもおかしくないと当時から思われていたのでしょう。

女性城主なき江戸時代へ

息子の秀頼、そして大坂城と共に散ってしまった――淀殿の顛末について、伊達政宗は辛辣にこう振り返っています。

今月六日と七日に大坂で戦があった。

今回は大坂はことごとく敗れた。

八日朝までには秀頼とおふくろが焼け残った蔵に入って、腹を切ったとか。

おふくろも大口を叩いていたくせに、口ほどもなく、無駄死にをしたものだ。

オレの言うとおりにしておけば死ななかっただろう!

そう得意げに書き記す政宗の姿が見えるようではあります。

まだ傾く前の伊達政宗騎馬像(仙台城跡)

彼は乱世を生き延び、決断が遅れたばかりに秀吉に睨まれ、命すら落としかねないほどの目に遭いました。

早め早めに手を打つ重要性を、誰よりも身に沁みて知っていた人物です。

淀殿の破滅は、日本史上において、実質的な女性家長という存在も終わらせました。

江戸時代に入ると、女性の地位と発言力は低下。

奥を守る別の権力として、男性側の決断には関わることのない体制が敷かれてゆきます。

なぜそうなってしまったのか。

江戸時代、徳川家康は林羅山を重用し、儒教の教えを徹底させました。

方広寺鐘銘を解読し、見咎めた一人がこの羅山です。

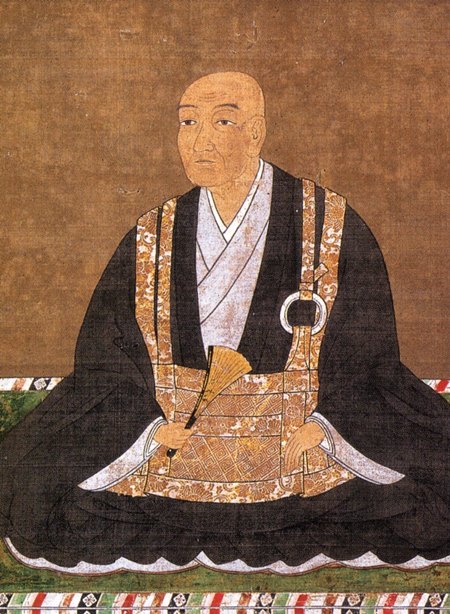

林羅山/wikipediaより引用

儒教の生まれた中国では、皇帝が龍、皇后が鳳を司ります。将軍のおわす柳営と、御台のいる大奥も、時代が降るにつれ厳格に分かれてゆきました。

かような龍鳳分かれる江戸時代を迎えて、淀殿は悪女としてすっかり貶められ、秀吉の失策が『太閤記』の痛快なストーリ展開で消されてゆく一方、彼女の悪名ばかりが高まります。

他の男と戯れる淫らな淀殿。

秀次を消せと囁く淀殿。

北政所を追い出す淀殿。

そして秀頼を溺愛し、甘やかした淀殿。

明治時代を迎え、徳川贔屓の風潮が消えていっても、彼女の存在は悪女とされ続けました。

そうした過去のキャラクター設定とは決別し、むしろ“世の中に流されてしまう姫君”として描いた大河ドラマが2016年の『真田丸』です。

あどけなく、悪意がないのに、物事を悪化させてしまう――そんな淀殿の姿は、かえって物悲しいもので、悪女という性根の悪さはありません。

一方で2023年の“シン・大河“こと『どうする家康』では、淀殿を悪女路線へと回帰させるような描き方でした。

母のお市を救わなかった家康を恨み、彼に対抗して「天下を取る」と子役の時点で宣言するだけでなく、妖艶な笑みを浮かべながら秀吉に接近。

フィクションにつっこむのも野暮ですが、あまりにも時代錯誤な描き方であり、せめて問題点だけでも箇条書きにしておきたいと思います。

・家康が市を救えなかったとしても仕方のない話であろう

・そもそも家康と市の間に恋愛関係など成立しない

・恨むにせよ、なぜ手を下した秀吉ではなく、家康なのか?

・秀吉は庇護した時点で茶々に目をつけていたとは考えにくい

・茶々はまるで自分が男子を産み、その男子が成人するとわかっているような口ぶりであった

・斬新だと喧伝しながら、今では古い淀殿悪女路線に回帰するとはどういうことだろうか?

日本史を代表する悪女枠には北条政子もいます。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に登場した彼女は、最新の研究成果と近年のジェンダーを反映させた結果、非常に秀逸な人物像で描かれました。

新たな淀殿像については、新たな作品に期待することにしましょう。

美人女優が演じ、悪辣さや愚かさを見せるだけというのは、あまりにも時代遅れでした。

あわせて読みたい関連記事

-

信長を裏切り滅ぼされた浅井長政29年の生涯~その血脈は三姉妹から皇室へ続いた

続きを見る

-

信長の妹・お市の方の生涯|浅井に嫁ぎ勝家と共に自害した波乱の一生を振り返る

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を実現させた偉大なるNO.2その功績とは

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

参考文献

- 福田千鶴『淀殿―われ太閤の妻となりて(ミネルヴァ日本評伝選)』(ミネルヴァ書房, 2007年1月10日, ISBN-13: 978-4623048106)

出版社: ミネルヴァ書房(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 別冊歴史読本『太閤秀吉と豊臣一族――天下人と謎に包まれた一族の真相(別冊歴史読本 13)』(新人物往来社, 2009年3月31日, ISBN-13: 978-4404036131)

Amazon: 商品ページ - 新人物往来社 編『豊臣秀吉事典(コンパクト版の元版:1990年刊)』(新人物往来社, 1990年, ISBN-13: 978-4404023322)

書誌: 国立国会図書館サーチ(コンパクト版書誌) |

Amazon: 商品ページ - 歴史群像編集部『戦国時代人物事典 全国版』(学研パブリッシング, 2009年11月, ISBN-13: 978-4054042902)

書誌: Gakken(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ