あまりに話がデキすぎていて怪しい――。

歴史はそんなエピソードで溢れていますが、中には【事実は小説より奇なり】というのが存在するのもまた現実です。

本能寺の変を知った羽柴秀吉(豊臣秀吉)が、大急ぎで毛利との和睦交渉をまとめ、爆速で大移動したとされる【中国大返し】もその一つでしょう。

信長が敗死したのが天正十年(1582年)6月2日。

その3日後となる5日(あるいは6日)に秀吉は備中高松城を出発したとされ、この中国大返しを経て、山崎の戦い(6月13日)に至り、明智光秀を倒すことになります。

流れがあまりにスムーズすぎて、本能寺の変は秀吉が黒幕だという説まで流れるほどですが、実際の動きはどのようなものだったのか?

そもそも【中国大返し】とは後世で大騒ぎするほど無茶な行軍だったのか?

本能寺の変が起きる直前から、見て参りましょう。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

過酷な攻めで三木も鳥取も落としたが

当時、秀吉は毛利家その他中国地方の攻略を命じられていました。

”三木の干し殺し”や”鳥取の飢え殺し”といわれる兵糧攻めもこのときやっています。

直接血を流すことはないにしろ、凄惨さではどっちもどっち。

R18Gモノの記録が残っていて、そっち方面の耐性がないと気分が悪くなる方もおりますので、ここでは割愛しますね。

歴女医まり先生の考察でご確認いただければと存じます。

-

鳥取の渇え殺しと三木の干し殺し|秀吉と官兵衛が仕掛けた凄絶な飢餓の包囲戦

続きを見る

守る城方も、普通はある程度の備蓄をしていますので、兵糧攻めというのはちょっとやそっとの期間ではできません。

鳥取城では半年、三木城では1年以上かかっています。

この上さらに時間をかけまくると信長からどんなお咎めを受けるかわかりませんから、秀吉は調略その他の策も用いて攻略の速度を早めました。

そこで立ちはだかったのが備中高松城とその城主・清水宗治です。

清水宗治/wikipediaより引用

攻めあぐねているところへ毛利の両川が!

備中高松城は、湿地帯を利用した珍しいタイプのお城。

周辺はぬかるみだらけで騎馬や歩兵が攻めにくく、さらに兵数も充分なことから城側の士気も高く、さすがの秀吉も攻めあぐねます。

しかもここを落とされると後がないため、毛利輝元以下、毛利の両川こと吉川元春と小早川隆景を含めた4万もの援軍が向かってきていました。

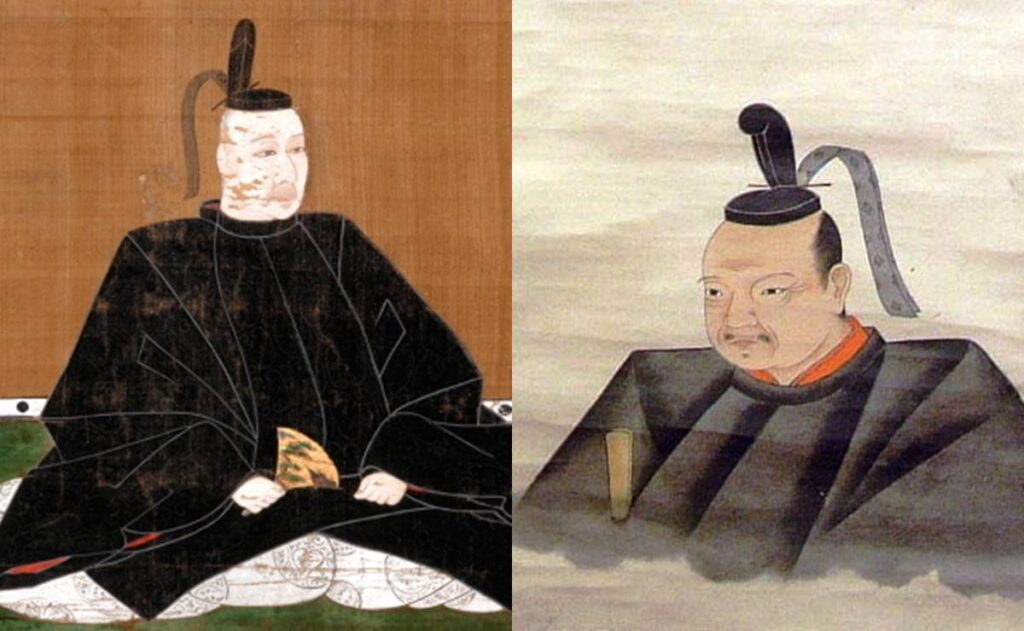

小早川隆景(左)と兄の吉川元春/wikipediaより引用

一方、秀吉が率いていたのは3万ほど。

毛利方の援軍が来れば頭数だけでも不利な上、城兵の士気はさらに上がり、苦戦すること必至でした。

そこで、秀吉は奥の手に出ます。

武田征伐を終えたばかりの織田信長に「すいませんこっちムリなんで助けてください」(超訳)と援軍のお願いをしたのです。

信長も「サルが助けを求めてくるとは珍しい。ホントにヤバいんだな」(超訳)ということで援軍の約束をしてくれましたが、同時に「早く落とさねーとどうなるかわかってるよな^^」(超訳)とも書かれていました。

この”援軍”に駆り出されたのが明智光秀だったのです。

明智光秀/wikipediaより引用

築いた堤防の高さは7m それが3kmに渡る?

信長から【了承】と【脅し】を受け取った秀吉は、これまた得意の土木工事を使った奇策に出ます。

堤防を作り、近くの足守川の水をせき止め、流れを変えることによって備中高松城の周りを水浸しにしました。

いわゆる”水攻め”ですね。

金に糸目をつけず兵や農民を働かせたので、工事は12日程度で完了。

さらに梅雨に入って雨が降り続き、増水した川の水は一挙に備中高松城へと押し寄せます。

これにより、備中高松城は湖に浮かぶ孤島と化してしまいました。

秀吉は周囲を高さ約7m×約3kmに及ぶ堤防を築いたとされるのですが(『川角太閤記』)、実際は300mの長さもあれば城を水没させられることが現代の研究から指摘されています。

高松城水攻め堰堤址(蛙ヶ鼻)/wikipediaより引用

こうして毛利の援軍が合流するのを防いだ秀吉は、降伏を待つばかり……というタイミングで起きたのが本能寺の変でした。

天正十年(1582年)6月2日のことです。

信長の遺体は見つかっていませんが、おそらく焼け落ちる本能寺の中で焼失したのでしょう。

では、本能寺での凶報を知った秀吉はどう動いたのか?

10日間で230kmは不可能ではない

本能寺の変から山崎の戦いまで、秀吉がどんな動きをしたのか。

時系列で確認してみましょう。

【2日早朝】本能寺の変で信長自害

↓

【3日夜~4日未明】秀吉が信長の死を知り、毛利側と交渉を進める

↓

【5日】光秀に味方しそうな武将にウソの手紙を書いて時間を稼ぐ

【5~6日】高松の陣を引き上げて姫路城へ向かう

↓

この間、山陽道最大の難所とされる船坂峠を通過

↓

【7~9日】姫路城到着・明石へ

【9~10日】明石到着後、兵庫へ

↓

【10~11日】兵庫を出発して尼崎・富田へ、池田恒興や高山右近らと合流

↓

【13日】山崎の戦いで明智光秀に勝利

その道筋を地図で確認すると以下のようになります。

※中国大返しルート(書籍『秀吉の虚像と実像』等を基に制作)

上記の通り、

「京都から230kmも離れているのに、なんでたった1日で信長の死がわかったんだ?」

「行軍早すぎでは?」

という点が以前から取り沙汰されてきました。

秀吉は、間もなくやってくる予定だった信長の動きを事前に把握しておくため、道中に多くの情報用兵員を置いていたとされます。

常に自分のところへ情報が届くようにしたのですね。単に信長のご機嫌取りだけでなく、軍事面からしても大事なことでしょう。

そしてそれが、まさかの場面で功を奏し、凄まじい速さで情報を掴んだとされます。

絵・富永商太

しかし、秀吉ひとりが事情を把握したとはいえ、いきなり「直ちに東へ向かうぞ!」なんて言われたら、ほとんどの将兵は大混乱するはず。

「まだ城を落としていないのに、うちの大将は一体何を考えてるんだ???」

なんせ備中高松城には直接攻め込まず、水攻めからの降伏を待っている段階でした。

後は監視だけしておけばよい……という段階で行軍を急かされても、そう簡単には動けないほうが自然です。

秀吉はどうやって将兵たちの尻を叩いたのか?

残念ながら不明ですが、やはり指揮能力の高さなのでしょう。

例えば、大坂から四国へ渡る予定だった織田信孝や丹羽長秀らの軍では、本能寺の報せを聞いて兵たちが大混乱。

信孝たちは、津田信澄(信長の甥で光秀の娘婿)が明智軍の共犯者だということにして血祭りにあげ、どうにか収集を図っていました。

実は無理な早さでもない?

秀吉の行軍速度そのものについては、他の例と比較してみましょう。

中国大返しと近い時代の長距離かつ高速行軍の例としては、大坂冬の陣における徳川秀忠の軍が挙げられます。

徳川秀忠/wikipediaより引用

関ヶ原の戦いのとき、上田城に釘付けられて大戦に参加できなかった秀忠は、今度こそ遅れるワケにはいかない。

と、気合が入りすぎたのか、凄まじい速度で進軍したため兵がついてこられず、徳川家康にこっぴどく叱られることになったとされます。

当時の道程とは違いますが、仮に東名高速経由での東京~京都の距離を計算してみましょう。

これだと東京~京都間は468km。

秀忠は17日間で踏破しましたので、一日27km進んだことになりますね。

秀吉は230kmを10日ですから、一日あたり平均23km。

あれ?それほどムチャではない?という気もしてきますね。

逆に、秀忠がやりすぎに見えてきます。

中国大返しも梅雨のど真ん中でなかなかの強行ですが、大坂冬の陣は新暦11月ごろの話で、寒さに耐えきれなかった者も少なくなかったはずですから……。

馬と歩兵が別ならば

ただし、さすがに全軍この速さではありません。

スピードを出せたのは、馬を使った者たちです。

「日本の馬は小型馬だから、それほどの動きはできないのでは?」といった指摘も見かけますが、在来種の木曽馬で再現した映像があります。

「蘇った騎馬武者」

普段はおっとりの木曽馬。

しかし!

本気出したらスゴい!!

甲冑を身に纏った総重量90㎏の武者を乗せて約時速40㎞で突撃!

正に侍の馬武者の鎧がバタバタしてないのに注目!

上半身が揺れないのが和式馬術特有の騎乗方法です。ドン引きの迫力ですね。#紅葉台木曽馬牧場 pic.twitter.com/vahwDkvXnO

— 甲冑装束騎乗会 (@in20876533) May 26, 2020

そもそも日本の地形や気候に順応して進化してきたはずですから、日本在来馬が西洋種よりもか弱くて使い物にならない……なんてことがあるわけないですよね。

例えば南北朝時代における北畠顕家軍も、東北から畿内まで

「何をどうすればそんなに早く移動できるんだ?」

とツッコミたくなるようなスピードで移動したことがあります。しかも二回。

おそらくそれも、日本在来馬の斜面と粗食への強さが功を奏したからこそと考えられます。

通常の歩兵はというと、当然のことながら全員が馬についていけたわけではありません。

中国大返しの際の秀吉軍も同様で【山崎の戦い】に間に合わなかった者もいたようです。

備中高松城を攻めていた時点での秀吉軍は3万程度、山崎の戦いでは2万程度だったそうですから、単純に考えて1/3は追いつけなかった(脱落した)わけです。

2万の兵は一体どこから?

他に問題になりそうな点としては、以下の2点でしょうか。

・雨の中ではまともに野営がしにくい→睡眠不足

・人馬の糞尿処理

あるいは、3万から2万に減った兵数にカギがあるかもしれません。

実際に追いついて来られた者はもっと少なく、足りない分は道中や戦場付近など、要所要所で徴発した可能性もあるのでは?

山崎の戦いで敗れた明智光秀は、坂本城まで戻る途中、小栗栖の農民による落武者狩りに遭って殺されたとされています。

しかし、もともと秀吉軍の兵ではなかった地元の農民や一般人が秀吉軍に入り、そのうちの誰かが首を上げたので、”農民がやった=落武者狩りとされた”のかもしれません。

明智光秀/wikipediaより引用

もちろん、落武者狩りは当時ごく一般的に行われていましたので、本当に小栗栖の農民によるものだった可能性も否定できません。

合戦の記録は盛ってナンボというところもありますし、実際には双方の兵数がもっと少なかった可能性もあるでしょう。

逆に”山崎の戦いにおける秀吉軍の兵数は2万”が事実とすれば、船でまとめて輸送させるくらいしか方法がないような……。

これはこれで天候に恵まれないとうまく行きませんし、乗船中の食料と衛生についての問題もあります。

ただ不可能とは言い切れないでしょう。

備前の宇喜多氏経由で、近隣にいる水軍の協力を取り付けることは可能だったと思われます。

その場合は

「騎馬は全員陸路、歩兵と物資は海路で運べ!」

ぐらいのことはあったかもしれません。

気になるのは背後の毛利軍でしょうか。

毛利方の本拠・吉田郡山城は備中高松城から150km以上離れていますので、水軍の協力を得たことを悟られる前に動くことも不可能ではなさそうです。

6月3日の深夜時点で、備中高松城は降伏するかしないかの瀬戸際であり、秀吉軍の動きを探るどころではなかったでしょうから。

補給と休息を可能にする“御座所”

もう一つ注目すべきは”御座所”の存在でしょうか。

近年の発掘で、秀吉は信長が道中宿泊するための御座所を整えていたらしきこともわかってきました。

となると、信長の衣食住としてふさわしい質と量の物資を備えていたはずです。

安土城建設の際は、茶器だけで家臣の家に居候していたほどフットワークが軽い信長でしたが、戦となれば大勢を率いてくるのは当然のこと。

秀吉も詳しい兵数まではわからないにしても、信長軍全員を満足させられるだけの兵糧を蓄えておくなり、後から調達できるように手配を進めていたでしょう。

また、その過程で畿内の情報も集めさせていたと考えられます。

6月5日の時点で秀吉は、摂津の中川清秀にこんな手紙を書いています。

「信長様も信忠様も近江まで無事逃げ延びたとのことです。ついさっき京都からやって来た者に聞きました」

これは逆に、信長父子が既にこの世の人ではないことを確信できる情報を手に入れた上で、清秀が明智方につかないように工作したと考えられます。

中川清秀/wikipediaより引用

後は適切なタイミングで補給と休息をしながら進むのみ――本能寺のような大事件で冷静に大胆な判断をできる人物は、秀吉くらいだったでしょう。

中国大返しは普通の行軍か?

とにかく長距離を移動してきたというインパクトばかりに注目が集まりがちなこの一件。

以下のポイントをクリアできれば、そう無茶な話でもありません。

・これまで作っておいた御座所やそこに備えていた物資と人をフル活用

・陸海両方でそれらを速やかに移動

・途中で情報工作

・約8~10日間で230kmを移動して戦に勝った

これを踏まえ

「中国大返しは謎でもなんでもなく、普通の行軍だ」

という指摘があり、そう考えるほうが自然な気もします。

最大の謎は、むしろ「なぜ秀吉は、6月3日の時点で光秀の謀反を確信できたのか」でしょう。

仮に光秀が信長や信忠を仕留めきれず、京都から逃げられていたら、勝手に和睦を結んで引き返した秀吉は激怒されるかもしれない。

織田信長(左)と織田信忠/wikipediaより引用

毛利のような巨大な相手に対し、秀吉だけの判断で和睦など、危険すぎます。

信長は、何かやらかしても結果オーライで許すことも多々ありますので、それに賭けたのでしょうか。

とにかく秀吉の判断力のほうが謎めいていて、解明しにくいような気がしてなりません。

なお、この中国大返しで自信をつけたのか。

秀吉は、柴田勝家とぶつかった【賤ヶ岳の戦い】でも、大軍による高速行軍をやってのけ、見事に勝利を手繰り寄せます。

賤ヶ岳の勝利を最終的に決定づけたのは前田利家の戦線離脱でしたが、そもそも秀吉の仕掛けがあったからこそ。

光秀も勝家も、どうあがいても、結局は秀吉に勝てなかったようにも思えてきます。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

山崎の戦い|秀吉と光秀が正面から激突!勝敗のポイントは本当に天王山だった?

続きを見る

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を実現させた偉大なるNO.2その功績とは

続きを見る

-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは

続きを見る

参考文献

- 播田安弘『日本史サイエンス 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る(ブルーバックス)』(講談社, 2020年8月11日, ISBN-13: 978-4065206745)

出版社: 講談社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 跡部蛮『「道」で謎解き合戦秘史 信長・秀吉・家康の天下取り』(PHP研究所, 2018年12月, ISBN-13: 978-4-569-77052-4)

出版社: PHP研究所(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 千田嘉博「『道沿いにエイドステーションを完備していた』秀吉が中国大返しに成功した本当の理由」『PRESIDENT Online』

Web掲載: President.jp 記事 - 『国史大辞典』(吉川弘文館, 全15巻17冊)

出版社: 吉川弘文館/JapanKnowledge(公式案内)