こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

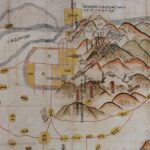

【伏見城の戦い】

をクリックお願いします。

伝達の行き違いで島津は門前払い

守将の鳥居元忠は、少年の頃から家康に仕えてきた忠臣です。

東軍のため、子孫のため。

「ワシは一人で充分ですから、殿は一人でも多く東北へお連れください。つけていただいたあの将やこの将も不要です」(意訳)とまで言っていたとか。

さすがに家康も大切な部下をできれば死なせたくはなく、実際は兵を置いています。1,800ですが。

さらに、偶然、京都周辺にいた島津義弘に

「伏見城に入って鳥居を助けてもらえないかね」

と援軍を頼みましたが、これは城側に伝わっておらず門前払いされてしまいます。

島津義弘/wikipediaより引用

鳥居元忠としては、心から信頼できる徳川の将兵だけで戦うことを望んだ――という見方もあります。

いずれにせよ、門前払いされた義弘は、三成から執拗な誘いもあって西軍へ。

まぁ、薩摩としては結果的に島津義弘が関ヶ原の敗戦後に【島津の退き口】を完遂させ、家名を上げると共に御家も残すのですから結果論から言えば成功でした。しかも幕末で借りを返すような展開になりますし。

時間稼ぎこそが殊勲だった

元忠は大軍を相手に実によく粘りました。

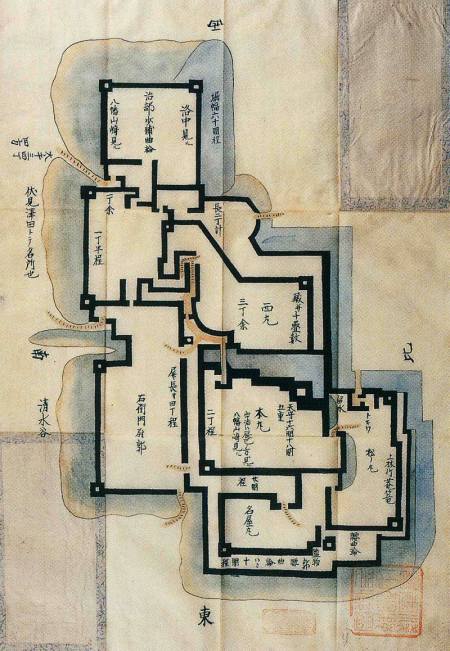

小勢かつ戦闘向きではない伏見城で実に10日以上も守ってみせるのです。

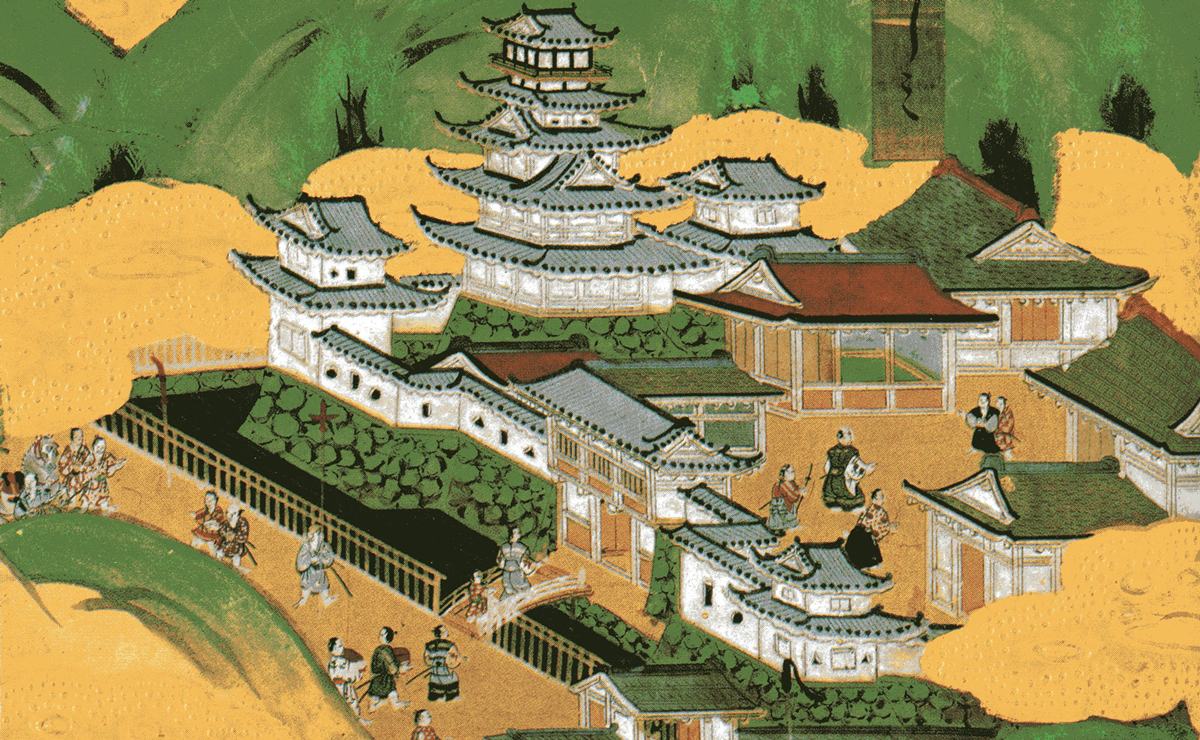

そもそも伏見城は「隠居所」として作ったもので、戦をするには圧倒的に不利。

4万という大軍相手にわずかな兵で持ち堪えた鳥居元忠の忠義は、後世にも大きく伝わります。

13日間も戦い粘り、最終的には鈴木重朝(雑賀孫市)と戦い、討死したのです(自害後に介錯されたとも)。

西軍としてもこのタイムロスは手痛く、しかも次に攻めたのが細川藤孝(細川幽斎)の守っていた田辺城でした。

細川藤孝/wikipediaより引用

こちらは前哨戦どころか関ヶ原本戦の一週間前まで続き、結果として本戦における西軍の手勢を大幅に減らしてしまいます。

「東軍側の根性パネェ」と見るべきか。

「西軍の戦略がお粗末なの?」と見るべきか。

西軍も他の城はスムーズに落としているのですが、伏見城と田辺城については「試合に勝って勝負に負けた」状態ですよね。

こうしてモタつきながら進む西軍の動向を睨みつつ、家康も江戸で出陣のタイミングを図っていたのでした。

ちなみに家康はその後、織田信長の嫡孫・三法師(織田秀信)のいる岐阜城を、福島正則らに攻撃させ、そこから関ヶ原の戦いへと進んでいきます(加藤清正は九州で西軍と戦う)。

詳細は【岐阜城の戦い】の記事へ。

あわせて読みたい関連記事

-

石田三成の生涯|秀吉と豊臣政権を支えた五奉行の頭脳 その再評価とは?

続きを見る

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る

-

岐阜城の戦い|東軍・西軍の名将が激突した関ヶ原前哨戦 その結果とは?

続きを見る

-

三法師こと織田秀信の生涯|信長の嫡孫は清洲会議後をどう生きたのか

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

【参考】

国史大辞典

笠谷和比古『関ヶ原合戦と大坂の陣 (戦争の日本史 17)』(→amazon)

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典』(→amazon)

伏見城の戦い/Wikipedia