生涯において3人の妻を娶った西郷隆盛。

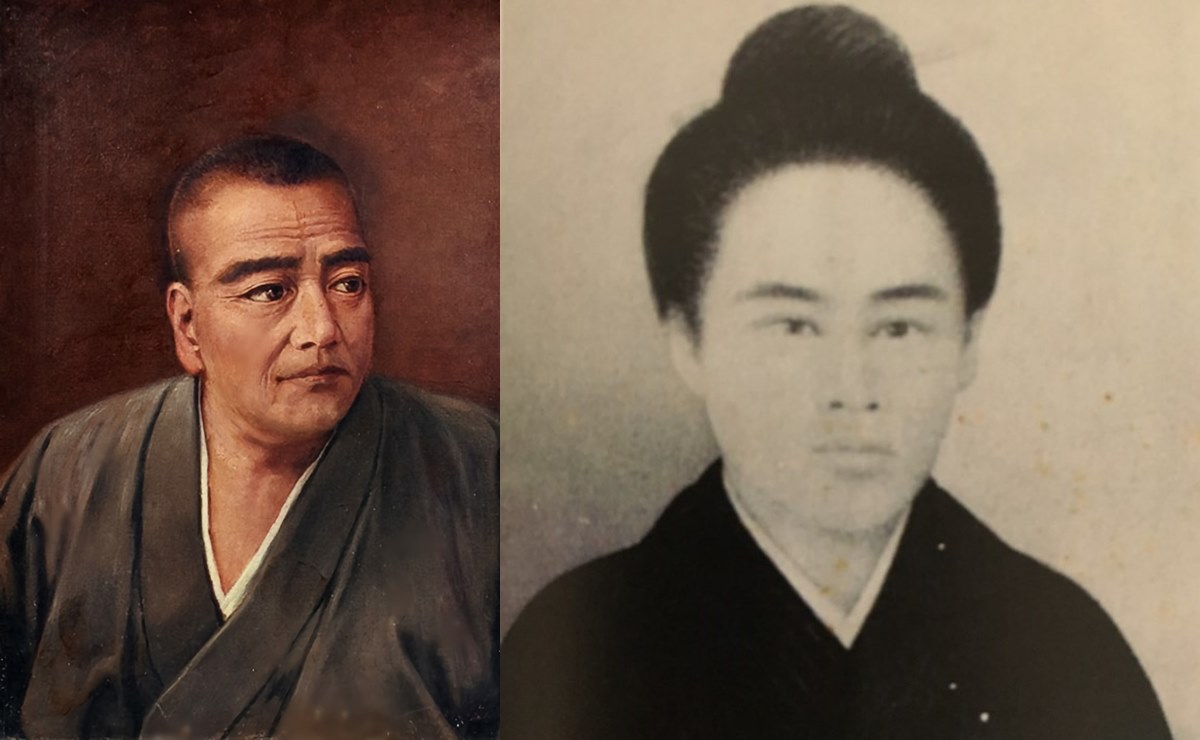

その中で最も印象深い奥さんが、2番目の妻にあたり、明治35年(1902年)8月27日が命日となる愛加那(あいかな)かもしれません。

大河ドラマ『西郷どん』では、目鼻立ちのクッキリした二階堂ふみさんが熱演。

薩摩と琉球の間に位置する奄美大島の人であり、西郷が島送りで流されたときに現地で知り合った妻、通称・島妻(あんご)でした。

「黒糖地獄」とも呼ばれる圧政が敷かれていた島で、2人は如何にして知り合い、結婚へ至ったのか。

当時の西郷や島の情勢に触れながら、見て参りましょう。

奄美大島へ遠流

安政5年(1858年)。

京都の僧侶・月照と入水事件を起こした西郷について、薩摩藩ではその処分に頭を悩ませました。

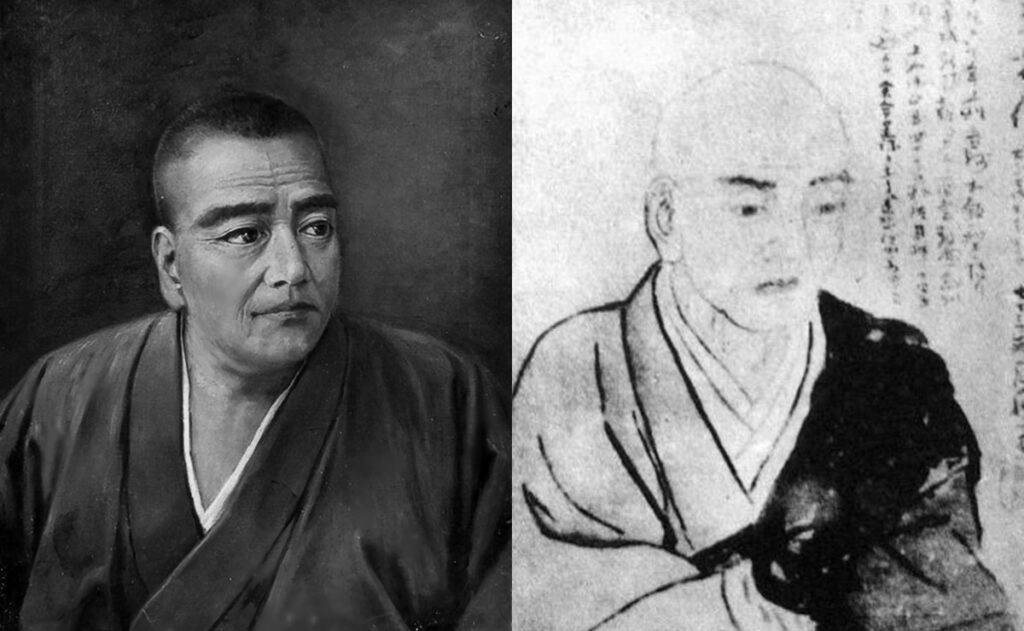

月照(右)と西郷隆盛/wikipediaより引用

幕府の目を考えれば、堂々と鹿児島で暮らさせるワケにもいかない。

では、どうするか?

藩では西郷の死を偽装し、墓まで作りました。

「菊池源吾」という偽名まで用意。さらには年間6石という、僅かな扶持米だけ与えられ、西郷は奄美大島に遠流となりました。

まぁ、死刑を免れただけでも、寛大な処分とも言える状況だったでしょう。

「黒糖地獄」凄まじき

豊で美しい自然が特徴の奄美大島。

かつて、この島の人々は琉球王国に属しながら暮らしていました。

それが一変したのが、慶長14年(1609年)のことです。

薩摩藩による「琉球侵攻」により、支配者が変わってしまいます。

島へ攻め込んだ島津忠恒(家久)は、奄美大島に圧政を敷きました。

※真田幸村(真田信繁)を「日本一の兵(つわもの)」と記したのは、この忠恒です

島津忠恒/wikipediaより引用

薩摩藩が栽培を奨励したのが、金になるサトウキビでした。全ての平地にサトウキビが植えられ、斜面にまで段々畑が作られました。

島民の食糧確保のための田畑は、最低限のものしか作ることができません。

そこで彼らは、猛毒を持つ蘇鉄の実からデンプンを得て食べていました。

毒のある蘇鉄は、面倒な毒抜きをしなければ食べることすらできません。そうしたものを口にしなければならないほど、島津家の圧政は凄まじかったのです。

そこまでしてサトウキビを作っても、島民の生活は貧しいままです。

家を売り、田畑を売り、売る物が何もなくなった人は、「家人(ヤンチュ)」という奴隷身分にまで自らを落としてしまいました。

彼らは家畜小屋のような場所で寝起きし、食事は焼酎を造った時に出る酒粕と……そんな状態で、昼夜問わず働かされたのでした。

多い地域では、人口の4割がこの「家人」だったというからおそろしいものです。

黒糖地獄――。

かくして薩摩藩の奄美大島に対する搾取は、そう呼ばれるようになりました。

搾取は薩摩藩の財政を潤し(それでも色々あって金は不足したのですが)、幕末維新の政局をリードする原動力ともなったのです。

島での暮らし

話を西郷隆盛に戻しましょう。

当初の西郷は、島生活が嫌でならなかったと言います。

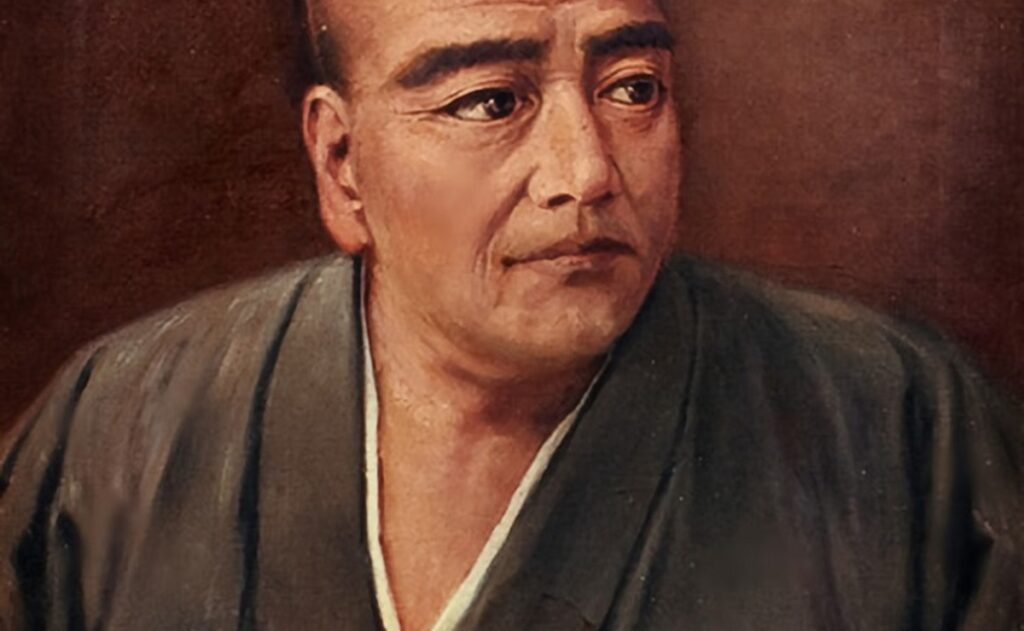

西郷隆盛(石川静正画の油彩)/wikipediaより引用

富豪の龍左民のもとで暮らしたものの、すぐに嫌気がさし、自給自足の生活をスタート。そんな西郷が物珍しかったのか、島民は西郷の家を覗きにしょっちゅう来ます。

鬱屈を抱えて大木相手に相撲を取り、木刀を振り回す様子を見て、彼らはこう呼びました。

「大和のフリムン(狂人)」

当時の薩摩藩の人々は、島の住民を一段下に見ておりました。

西郷も例外ではありません。

ストレスも溜まっていたのか、当時の書状には島民の態度に困惑し、「けとう」と呼んであきれる様子が記されています。

そんな西郷ですが、島民について気に入ったことがありました。

目鼻立ちクッキリとした美女が多かったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!