問題です。

約260年間の江戸時代、マグニチュード6以上の大地震は、日本で何回起きたでしょうか?

答えは40回とか50回とかそんなもんじゃなく、以下に詳細がある通り「184回」です。

そのうち144回はM6.1以上と推測され、さらには東日本大震災クラスのM8.0-9.0の大きな揺れが6度も起きています。

皆さまのご想像以上かと思われますが、こうした地震(を含む天災)は、ときに歴史を変える存在ともなります。

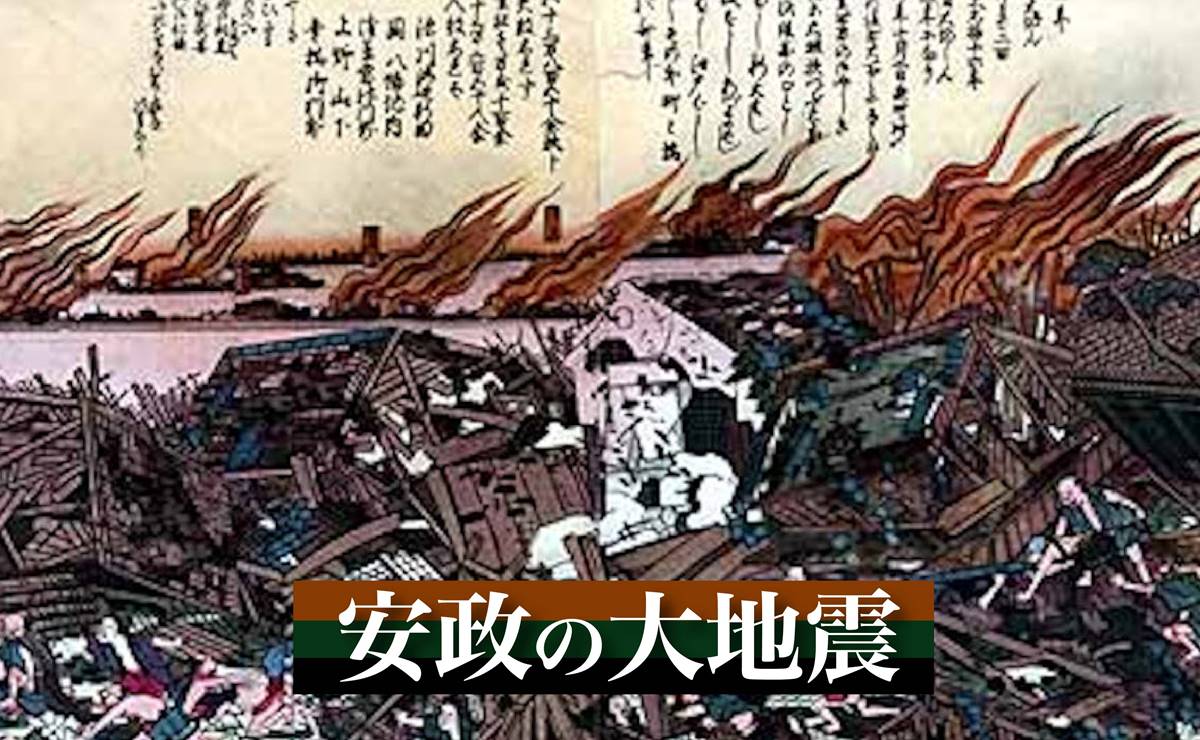

1855年11月11日(安政2年10月2日)、安政の大地震(安政江戸地震)が江戸の町を直撃しました。

マグニチュードは7.0規模だったと推測されていて、被害者は最大で2万人とも。

この大地震では2021年の大河ドラマ『青天を衝け』でも注目され、水戸藩・徳川斉昭の懐刀であった藤田東湖が建物の下敷きとなって亡くなりました。

藤田東湖/wikipediaより引用

この大災害、黒船以上とは申しませんが、幕末の社会や政局、ひいては倒幕に大きな影響を与えたのではないでしょうか。

なんせ弘化4年(1847年)~安政5年(1856年)にかけては、M7クラスの巨大地震が日本全国で実に9度も起きており、人心をも大きく揺らした可能性は否めません。

本稿では、倒幕までの要因を災害視点から分析してみたいと思います。

幕府システムの疲弊

徳川家康が征夷大将軍となった1603年以降。

戦乱によって荒廃していた日本も太平の世となり、社会秩序は順調に回復してゆきました。

徳川家康/wikipediaより引用

例えば戦国時代には、大規模建築や合戦のため、数多の木材が伐採されました。

それによってハゲかかっていた山々も回復し、現在まで続く高い森林率を取り戻すことができています。

しかし、幕府の運営システム自体は、度重なる災害によって疲弊していきました。

なにせ、ザッと挙げるだけで、日本には毎年、これだけのリスクがあるのです。

・火災

・地震と津波

・台風と水害

・冷害

・飢饉

災害は、藩の大小問わず襲いかかり、当然、その規模が大きくなるほど、より大きな被害を与えます。

例えば慢性貧乏だった代表・薩摩藩。

ご存知、鹿児島は今でも台風の通り道であり、毎年、夏から秋にかけては水害に遭う危険性にさらされております。

薩摩藩島津家の居城だった鹿児島城(鶴丸城)

東北の雄・仙台藩は、江戸時代の新田開発が功を奏して「米どころ」となりました。

そのせいで「米を売って金を手に入れる」という藩経済が発展し、ひとたび飢饉になると悲惨な状況になります。

一度は売った米を、今度は他藩から買わなければならないからです。

全国中心の商業地であった大阪にも目を向けてみましょう。

なんぼ言うても、天下の台所・大坂は、日本最大の物流拠点。ナニワ商人はいつでも大儲けでっしゃろ!

そう思うかもしれませんが、現実はさにあらず。時代がくだるにつれて、優位性は失われておりました。

一体どういうことか?

江戸時代前期、大坂の産業は、たしかに全国TOPレベルでした。

灘の名酒、醤油など……各地の特産物は大坂に来なければ口にできないものも多々ありました。

大坂の蔵屋敷/国立国会図書館蔵

ところが、です。

江戸中期以降、にわかに事情が変わってきます。経済的に行き詰まった全国各藩は、こう考え出したのです。

「我が藩でも酒や醤油を造って、お金にしよう! 上方から職人を呼んで技術を教えてもらうのだ」

要は、大坂だけでなく、地元でも美味しい醤油や酒が製造できるようになり、わざわざ輸送費をかけて買わなくて済むようになったのです。

こうして、大阪のような一大商業都市もジリジリと優位性が低下して、景気が停滞してしまいました。

大坂中心の産業流通システムに変化

江戸時代というのは、全体的に日本人の生活レベルが向上した時代です。

戦国時代までならば庶民が口にできなかった甘い菓子、雑煮、醤油が全国各地に広まりました。

その一方で、大阪のような例もあったわけです。

サイクルをまとめると、こうなります。

・天災によって、各地の藩が疲弊する

↓

・その結果、財政改革を迫られる

↓

・「上方から職人を招いて、酒や調味料を地元で造ろう!」

↓

・「もう上方から取り寄せる必要ないじゃん!」

↓

・大阪の優位性低下

かくして、物流の流動性が低下して経済が停滞→悪化。全国各地で、武士も町民も商人も、こんな風に思うようになります。

『なんだか不景気になったな~。そろそろ世直しが必要じゃないかな~』

景気というのは、人心が強く影響するものです。

江戸時代後期には、そんな幕府にとってマイナスな空気も漂っていたのでした。

黒船来航前後で全国災害ラッシュ

江戸時代は「コメからゼニへ」で貨幣経済が浸透し、「大坂から全国へ」で地方産業が興隆しました。

それが結果的に、停滞感を産んでしまったという、皮肉な状況。

世直し願望の機運が高まるこのころ、大災害がしばしば日本列島を襲いました。

その中心が1855年安政の大地震(安政江戸地震)だったのです。

と言っても、この「安政の大地震」という名称には、少し補足が必要になります。

まずは以下の災害年表を御覧ください。

・1847年(弘化4年) 善光寺地震 M7.4

・1853年(嘉永6年) 小田原地震 M6.7

・1854年(嘉永7年) 伊賀上野地震 M7.0~7.5

・駿河湾から熊野灘を震源とする地震、紀伊水道から四国沖を震源とする地震 M8.4

・1855年(安政2年) 安政の大地震 M7.0~7.1

・1856年(安政3年) 八戸沖を震源とする地震・津波 M7.5

・1857年(安政4年) 芸予地震 M7.0程度

・1856年(安政5年) 飛越地震 M7.0~7.1/信濃を震源とする地震 M6.0程度

1847年の善光寺地震から1856年の飛越地震まで、実に9回もM7規模の巨大な揺れが起きているのです。ほぼ年に一度のペースになりますね。

特に、後半5つの地震(1855年~)にご注目ください。

この安政年間に連続で発生した地震群を「安政の大地震」と呼ぶこともあれば、あるいは1855年の地震を単発で「安政の大地震」とか「安政江戸地震」と呼びます。ややこしいですね……。

まずは安政の大地震の概略をまとめておきますと。

【安政の大地震】

・M7.0規模

・別名は安政江戸地震

・1855年(安政2年)

・震央は新川河口付近の直下地震

・倒壊家屋2万戸

・死者2万人

当時の江戸は100万都市との見立てもあり、現代と比較するのはかなり難しいですが、犠牲者・行方不明者は東日本大震災と同規模となります(関連死を含めて約2万人)。

もちろん歴史的な影響も小さくありません。

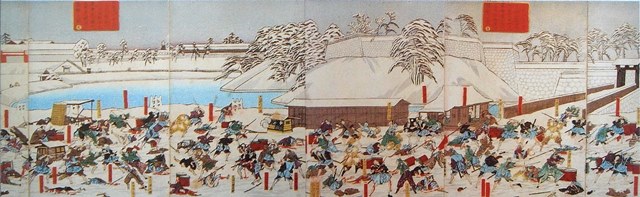

この揺れにより、水戸藩だけでなく橋本佐内や西郷隆盛らの思想にも影響を与えた藤田東湖が、倒壊家屋によって圧死したのは前述の通り。

藤田という思想の柱を失った水戸藩の政治は大いに乱れ、あの【桜田門外の変】やら内ゲバやら、幾度も凶行が繰り返されます。

「桜田門外の変」を描いた様子/Wikipediaより引用

もしも地震がなかったら、歴史は大きく変わっていたことでしょう。

『青天を衝け』では大谷亮平さんが演じられている阿部正弘。

非常に有能なこの老中の寿命が縮んだ一因も、黒船来航と地震、パンデミックが重なったためと目されています。

阿部正弘/wikipediaより引用

頭脳明晰だっただけでなく、人々をまとめるのが上手だった調整役・阿部の死は、幕末の動乱を悪化させたとも囁かれます。

幕府にとっては本当に大きな痛手でした。

※続きは【次のページへ】をclick!