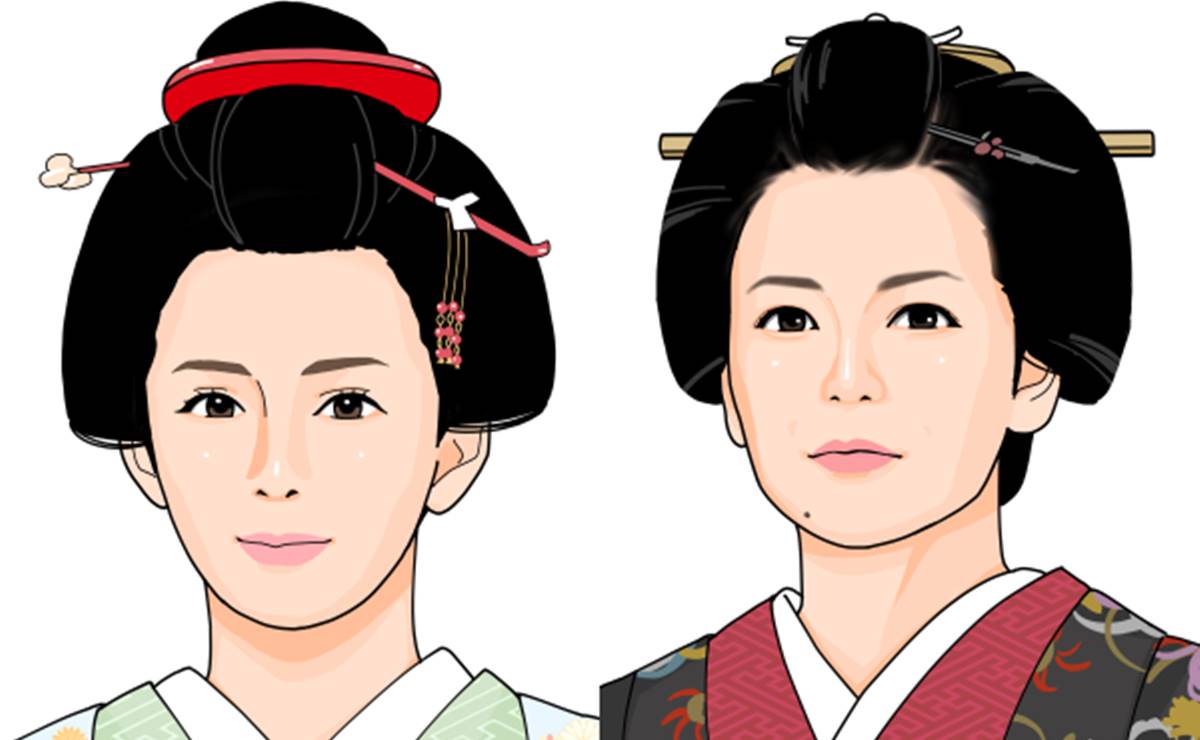

薩摩の篤姫が、江戸に輿入れするとき、そのフォロー役としてお供した女性。

幾島をご存知でしょうか?

2018年大河『西郷どん』では南野陽子さんが演じられておりましたね。

薩摩出身でありながら京都の近衛家に仕えていた彼女は、江戸での政治工作を任されており、そのハートの強さから「女丈夫」と称されていたとも伝わります。

いったい彼女はどんな人物だったのか?

篤姫や西郷にとっていかなる存在だったのか?

明治3年(1870年)4月26日が命日である幾島の生涯を振り返ってみました。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

薩摩生まれで京都で生活

時は安政3年(1856年)。

外国勢力が江戸幕府と外交を始め、騒然としていたころ、薩摩藩から篤姫が将軍・徳川家定に輿入れしました。

もともと彼女は島津忠剛(ただたけ)の娘で、後に当主・島津斉彬の養女になり、さらに右大臣・近衛忠煕の養女となって、はるばる江戸の将軍家に嫁いでおります。

少しでも篤姫の心が安まるよう、お付きの老女は薩摩出身者が望ましいとされ、そこで選ばれたのが老女藤田でした。

藤田は、もともと郁姫(島津斉彬や島津久光の父にあたる島津斉興の養女)付きの老女でした。

さらに郁姫は近衛忠煕の正室ですから繋がりは浅くない。

※以下は近衛忠煕の関連記事となります

-

篤姫を養女にした近衛忠煕(ただひろ)幕末のエリート貴族91年の生涯とは?

続きを見る

薩摩で生まれ、京都で主君に仕えていた藤田は、篤姫お付きの老女として、これ以上ないぐらいに相応しい人物だったかもしれません。

この時から藤田は名を改め、幾島と名乗るようになったのです。

なぜ薩摩如きから嫁を迎えるのだ

御台所としてやっと輿入れした篤姫。

その瞬間からの不安は決して小さくありませんでした。

なにせ夫となる家定は、「なぜ、神君(家康)の敵である、薩摩如きから嫁を迎えるのだ」と文句タラタラです。

時間が経って仲むつまじくなったとはいえ、当初の篤姫は、手放しで歓迎されたというわけではありません。

おまけに、いざ家定本人と打ち解けることができたとしても、彼らの周囲には、徳川家定の母・本寿院や御年寄・滝山がおり、ガッチリと脇は固められております。

-

13代将軍家定の生母・本寿院~嫁の篤姫との関係は対立ではなく良好か

続きを見る

こうした状況で頼りになるのは、勝海舟をして「堅固にして強毅」といわしめた篤姫自身の気性そのものと、薩摩から来た幾島の存在であったことでしょう。

歴史の教科書に載るような存在ではありませんが、ドラマを面白くするのには欠かせない、まさに個性的な脇役的存在でした。

西郷と橋本左内が知り合うキッカケ?

はじめこそ、よそよそしかった家定と篤姫は、やがて距離を縮めてゆきます。

その様子を見た周囲は、二人の間に世継ぎが生まれるのではないかと、期待し始めました。

篤姫周辺にとってはめでたい話ですが、これを面白く思わない者もいます。

越前福井藩主・松平慶永(松平春嶽)。彼は将軍家の後嗣として一橋慶喜を推しておりました。

将軍家の後嗣問題には、何といっても大奥の後ろ盾が必要となってきます。

同じく一橋派である島津斉彬は、慶永を援助するため「お庭方」である西郷吉之助、のちの西郷隆盛を使うことにしました。

-

西郷隆盛 史実の人物像に迫る~誕生から西南戦争まで49年の生涯

続きを見る

西郷と越前福井藩士・橋本左内が知遇を得るのは、この将軍家後嗣問題の流れからです。

両者の交流を「明日の日本の未来を作るため!」と思いたくなる気持ちはわかりますが、さすがに当時そこまで大きなビジョンはなく、あくまで政治工作の範囲内と見たほうが自然でしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!