現在、地球の人口は約82億人だそうです(→link)。

あまりに大きな数字で実感が湧きませんが、ふと、こんなコトを考えてみたりします。

有史以前に生まれ、そして亡くなった人の延べ人数は、この82億人より多いのか少ないのか……。

ともかくこの地球上には膨大な人や文物が生まれて、人類は膨大な歴史を積み上げ、さらにこの200年ほどは驚くべき速度で世界中が身近となり、他国のことも割とスンナリ知ることができるようになりました。

本日はそうした時代の流れを感じることができそうなお話。

1850年(嘉永三年)10月18日は、英語教師で翻訳家のバジル・ホール・チェンバレンが誕生した日です。

彼の母方の祖父が『朝鮮・琉球航海記』の著者バジル・ホールですので、薄っすらと名前を聞いた記憶のある歴史ファンの方もいらっしゃるでしょうか。

このあたりの時代は、西洋人が東洋の見聞記をいろいろ書いていますし、名著も多いですよね。

本日は、このチェンバレン、ならびに少し遅れて来日し、世界で初めて『源氏物語』の英訳に努めたアーサー・ウェイリーについて見てみたいと思います。

古事記の英訳に挑んだチェンバレン

蛙の子は蛙と言ったところでしょうか。

チェンバレンには一族の文学的な血が受け継がれていたようで、幼い頃から英・仏・独語を学びながら成長していきました。

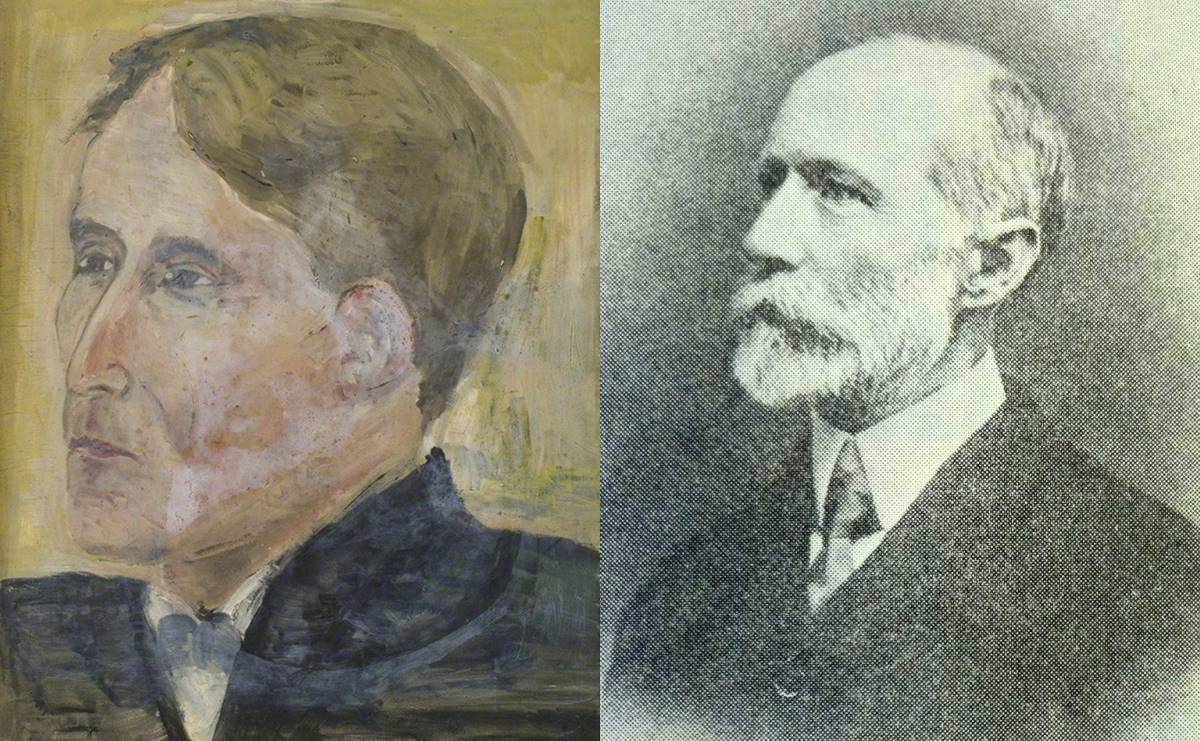

バジル・ホール・チェンバレン/wikipediaより引用

青年期にはオックスフォード大学への進学を望んだものの失敗し、銀行へ就職。

しかし、よほど仕事が合わなかったようで、ノイローゼになってしまったそうです。いつの時代も人の心は変わりませんね。

ここでチェンバレンは思わぬ行動に出ます。

心の傷を癒すべく、特に目的地もなく船旅に出たのです。

失恋旅行というのはよくある話ですが、よくこの時代に危険の多い船旅を選んだものです。ヤケになってたんでしょうかね。

そこから何がどうなったものか。

23歳のとき、お雇い外国人の一人として来日。

翌年から8年間、海軍兵学寮(兵学校)で英語の教師を務めながら、古代日本に興味が出てきたらしく、古事記の英訳を行っています。

さらにその後、東京帝国大学(現在の東大)で教鞭を取りながら、日本語の文法書や、欧米に対する日本の紹介書『日本事物誌』なども執筆しました。

また、君が代や俳句などの多くを英訳してヨーロッパに紹介しています。

君が代の歌詞については、君主の歌として捉えていたようです。まぁ、国家に恋歌説があるだなんて、ヨーロッパの常識からは考えられないかもしれません。

この訳自体は素晴らしいものですが、チェンバレンは日本文学については高い評価をしていたわけではありません。

日本そのものには好意的な評価をしているので、不思議なものです。

ただ単に仏教・神道の世界観が理解できなかっただけかもしれませんが。

『源氏物語』を12年で英訳したウェイリー

これに異を唱え、日本文学を好意的に評価し、『源氏物語』を英訳した外国人もおります。

40年ほど後のアーサー・ウェイリーです。

彼は経済学者の息子としてイギリス南東部のケント州に生まれました。

アーサー・ウェイリー/wikipediaより引用

生家はロスチャイルド家に連なるユダヤ人の名門で、血筋だけでなく学力にも優れていたウェイリー。

どのくらい優秀か?

というと、イギリスの名門ラグビー校・ケンブリッジ大学キングズコレッジを卒業し、一時は大英博物館に学芸員として勤務していたくらいです。うらやましい。

大学では古典学を専攻し、資料の乏しいこの時代に日本語と古典中国語を”独学で”習得しています。

レオン・ド・ロニーとは半世紀ほど世代がずれていますが、もし知り合えていたら親友になったかもしれませんね。

-

元祖ニッポン大好き外国人レオン・ド・ロニーとその他の個性的な訪日外国人とは

続きを見る

その才能の結果が『源氏物語』の英訳というわけです。

異国の古語で書かれたあの大長編を、12年でほぼ全て訳してしまったというのだから、ウェイリーの才覚のほどがうかがえます。

ただし、これ以前に『源氏物語』の英訳が存在しなかったため、ウェイリー独自の工夫が多いことには注意すべきかもしれません。

そもそも仏教的な概念や当時の日本に対する認識がない時代なので、それに対する注釈のようなものを入れないと、そもそも欧米では読んでもらえません。

これは彼の配慮に感謝するところでしょうか。

そのため、ウェイリー訳は現在では賛否両論あります。

まあ、それは日本語の現代語訳でも同じですよね。

枕草子も訳しているが、さほど評価はされていない?

いずれにせよウェイリーの英訳『源氏物語』は伊・独・仏語などに二次翻訳され、紫式部の名が知られるようになりました。

2,000円札が発行されたとき、某大統領が「あんなイヤラシイ小説を紙幣の題材にしたのか」とツッコんだことがありますが、おそらくその人が読んだ訳書もウェイリー訳が元になっているのでしょう。

ただし、同紙幣に描かれている場面(「鈴虫」の帖)はウェイリー訳には含まれていません。

この話自体はイヤラシイ場面でもないですしね。

それはともかく、ウェイリー訳の『源氏物語』や、能に関する著書で初めて日本研究に興味を持ち、その道に入った学者も多いそうです。

功績としては非常に大きなものがありましょう。

ちなみに『枕草子』の英訳も行っていて、これは『源氏物語』よりは評価されていない様子。

おそらくは『源氏物語』と同様、欧米人にもわかりやすく訳したと思うのですけれども、どうなんでしょうね。

『源氏物語』や紫式部に対する海外の評価は比較的よく聞かれますが、清少納言と『枕草子』については、それほど頻度が高くないような気もします(※個人の感想です)。

世界観が伝わりにくいのかなぁ。

文化の下地が違うとはいえ、ある国では対比されるものが、海外では違う評価も加わる……というのは興味深いということで。

あわせて読みたい関連記事

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

-

『光る君へ』清少納言は史実でも陽キャだった?結婚歴や枕草子に注目

続きを見る

-

元祖ニッポン大好き外国人レオン・ド・ロニーとその他の個性的な訪日外国人とは

続きを見る

-

『源氏物語』が男性貴族にもウケたのは紫式部の洞察力がズバ抜けていたから?

続きを見る

-

彰子の出産や公任の「若紫」エピソードなど『紫式部日記』には何が書かれている?

続きを見る

-

平安貴族は日記も大事なお仕事! 道長も行成も実資も み~んな記録を残していた

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

国史大辞典

宮本 昭三郎『源氏物語に魅せられた男―アーサー・ウェイリー伝 (新潮選書)』(→amazon)

バジル・ホール・チェンバレン/wikipedia

アーサー・ウェイリー/wikipedia