文字通り15代将軍・徳川慶喜の生涯を描いたもので、著者は他ならぬ渋沢栄一。

大河ドラマ『青天を衝け』でも同書の内容をベースにしているようで、主人公の栄一が書いたんだったら間違いない!

これは傑作だ!

とはならないのが歴史コンテンツの宿命でもあります。

自己申告の武勇伝ほどアテにならないことは皆さん肌感覚でご理解いただけるでしょう。

自伝というのは「好き勝手に改ざんできる」とまでは申しませんが、文才さえあれば、いくらでも都合よく経歴事績をキレイに見せることができる。

ウソはついてない――されど読み方によっては意図的に誤解させられる――そんな書物って信用できませんよね?

残念ながら『徳川慶喜公伝』もまた疑わしき書籍だったりします。

これは何も私が言っていることではなく、同書は刊行直後から

「フザけた内容だ!」

として元幕臣や佐幕派の武士らを中心に激しいクレームが沸き起こりました。

“元”とはいえ将軍様が家臣たちから突き上げ喰らうとは何事か?

一体どんな書物なのか?

1837年10月28日(天保8年9月29日)は徳川慶喜が生まれた日。

『徳川慶喜公伝』成立までの経緯や、著者となった渋沢栄一の狙いを考察して参りましょう。

隠居生活で狩猟を楽しんでいた慶喜/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

二人は「バディ」にあらず

2021年大河ドラマ『青天を衝け』でも主役・渋沢栄一の次に存在感があるのは徳川慶喜でした。

実はこれ、なかなか特徴的な現象です。

1998年の大河ドラマ『徳川慶喜』をはじめ、慶喜主役の作品に渋沢栄一は出てこない。

にもかかわらず渋沢栄一が主役になると、必ず慶喜は出てくる。

果たしてこの二人は「バディ」と呼べるほど対等なのか?

◆草なぎ剛がカギを握る「青天を衝け」の命運 吉沢亮の最強の「バディ」となれるか(→link)

史実を辿ると、とてもそうは思えません。

慶喜の人生は、将軍としての前半生と、長い余生があります。その大事な転換点である明治維新においても、栄一は欧州滞在のため行動を共にしていなかった。

ニューヨークで撮影された渋沢栄一/wikipediaより引用

むしろ慶喜の意を汲んで動いだ幕臣は別にいます。

距離感や活躍度を考えれば、幕末三舟(勝海舟・山岡鉄舟・高橋泥舟)あたりのほうが重要でしょう。

栄一に出番があるのは明治以降です。

彼は知名度と行動力を活かし、慶喜の名誉回復に尽力。

そこで『徳川慶喜公伝』という書物を刊行して、慶喜や自身の経歴を彩ったのです。

栄一も慶喜も戊辰戦争に参戦せず

『青天を衝け』は戊辰戦争を豪華に描く――そんな見通しもありましたが、実際は家族の再会に時間が割かれていました。

幕末の日本を振り返ってみますと、さながらイギリスとフランスの代理戦争。

幕府を支援したのはフランスで、慶喜は軍隊の洋式調練を進めておりました。

海軍力でいえば、幕末の時点で東軍が西軍を圧倒しています。

※以下は幕末幕府の“海軍”考察記事となります

-

脆弱どころか連戦連勝だった江戸幕府海軍~創設の立役者・中島三郎助は箱館に散る

続きを見る

当時幕臣だった栄一の任務は、パリ万国博覧会に参加する徳川昭武(慶喜の異母弟)の随員となり、ヨーロッパへと向かうことでした。

振り返ってみると、栄一が大河ドラマに初登場したのは1980年『獅子の時代』のパリ万博です。

同作品は、山川浩ら複数名のモチーフから作られた架空の会津藩士・平沼銑次と、薩摩藩郷士・苅谷嘉顕が主役。

彼らが現地を訪問する姿は視聴者を驚かせました。

しかし主人公らが日本に帰国してみると、故郷の会津は戦火に包まれている――そんな展開が待っていたのです。

平沼の人生は波瀾万丈です。

斗南藩の日々。

武士の商法の頓挫。

樺戸集治監に入れられる。

こうした展開を見ていくと、皮肉にも見えてくるものがあります。

なぜ、実在する渋沢栄一ではなく架空の会津藩士が主役となったか?

栄一の場合、帰国したときには大勢が決しており、ドラマで描かれたように戊辰戦争にさほど関与しておりません。

比較してみたいのが2013年『八重の桜』です。

あの作品では、前半部は京都にいる八重の兄・山本覚馬視点の場面がドラマの中心にありました。

かといって、覚馬を主役とするとなると、会津戦争が厳しい。奮闘したのは妹の八重だからです。

ゆえに兄と妹の目線を通すことで、立体感のある物語に仕立てた。

問題は、栄一と慶喜です。彼らでは『八重の桜』方式で戊辰戦争を描けない。

両者ともに参戦していないのだからどうにもなりません。

結果、切腹を遂げた平九郎、函館まで転戦した渋沢成一郎の目を通して『青天を衝け』の戊辰戦争は終わりました。

渋沢成一郎/wikipediaより引用

幕臣・渋沢栄一の困惑

幕臣としてパリへ向かい、帰国すると、幕府が倒れていた。慶喜はもはや将軍ではなくなっていた。

それが栄一が帰国して直面した現実でした。

栄一は愕然とし、慶喜への不信感に包まれます。

賢い君主を選びたい。そう思っていた栄一にとって、慶喜は唯一無二の英傑でなければなりません。

それがどうしたことか?

鳥羽・伏見の戦いの無様な開戦と敗北は何なのか?

戦争を避けるつもりならば、兵力を備えた状態で京にいてはならぬはずなのに!

さっさと軍艦で江戸へ帰ったのはどういうことか?

戦うべしと思う幕臣もあれほど大勢いたのに、あっさりと臆病なまでに恭順してしまうとはなんたることか!

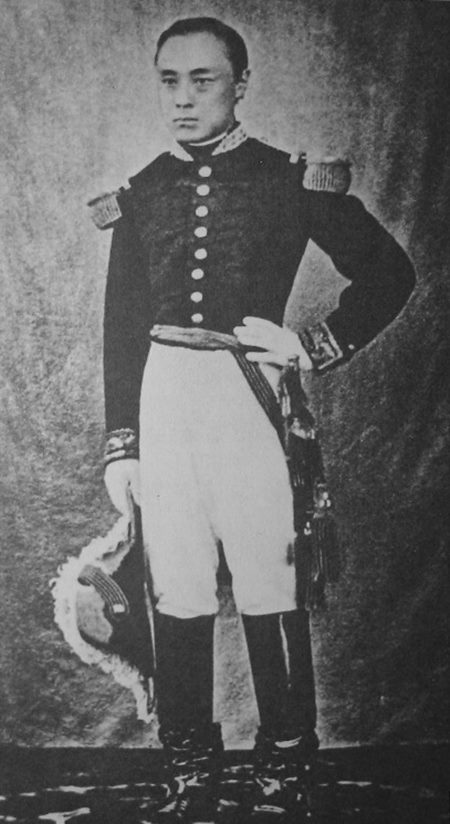

ナポレオン3世から贈られた軍服姿の徳川慶喜/wikipediaより引用

栄一はそのことに疑念を感じていました。

鳥羽・伏見の戦いにおける慶喜への憤りは、何も彼一人のことではありません。

臆病者。

卑怯者。

言動不一致。

無責任。

冷酷……と、各方面から悪評がつきまといました。

勝海舟は、西軍に対して圧倒的に勝る海軍力を擁していながら、そそくさと逃げ帰ったことに呆れていた。

小栗忠順は慶喜の裾をつかんでまで、抗戦を願った。

福沢諭吉は冷淡にこの状況を眺め、抗議を続けていた一方、胸中に怒りを秘めていました。

そして、明治になってから、勝海舟や榎本武揚への批判『痩せ我慢の説』の中で慶喜の恭順ぶについても怒りを炸裂させています。

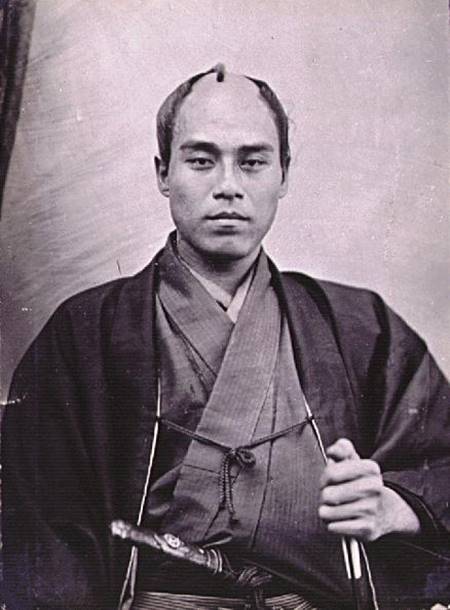

若き日の福沢諭吉/wikipediaより引用

幕臣だけではありません。江戸っ子ですら「なんでえ、あの公方様はよ!」と舌打ちし、会津藩や庄内藩を応援しました。

大阪城に置き去りにされた挙句、会津戦争で妻を失ってまで戦い抜いた会津藩家老・山川浩。

そして白虎隊士であった弟・健次郎。

この兄弟の残した『京都守護職始末』には、慶喜の態度を揶揄する記述が見られます。

「この人(慶喜)は最初こそ勇ましいことを言っておきながら、いざとなれば怯える。そんなことばかりだ」

会津藩の立場からすれば、それも致し方ないところではあるのでしょう。

武士として、幕府に仕えた立場として、畏れ多くも将軍本人をストレートに批判するわけにもいかない。

とはいえ、幕臣から江戸っ子まで、慶喜の行動に割り切れない思いがある者は多かったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!