2022年、ロシアのウクライナ侵攻が世界に衝撃を与えました。

「日本も決して他人事ではない!」という声が上がるのも当然のことで、ロシアの南下という脅威はざっと二世紀を超えるのです。

2025年大河ドラマ『べらぼう』では、その歴史の端緒が描かれます。

平賀源内が田沼意次に「蝦夷地に興味はないか?」と提案し、ここから日露の向き合う歴史が始まります。

蝦夷地に目を向けた田沼意次は“赤蝦夷”の脅威を目にします。当時はロシア人のことをそう呼んでいたのです。

やたらと南下してきて、食料を求めてくる彼らに対し、田沼意次は交易と蝦夷地の開拓を模索。

しかし田沼意次が失脚すると、以降、松平定信はこの政策を引き継ぎません。調査隊の報告書すら提出できず、無駄になったかのようにすら思えます。

日本が目を逸らそうとしても、ロシアはそうしてくれません。

やむなく幕府は蝦夷地に防衛拠点を築くこととします。

その代表格が、箱館の五稜郭です。

あのギザギザとしたトンガリスタイルの城郭、そもそもは対北方の敵を想定して築かれた要塞でした。

黒船が来航するよりもはるか前から、ずっと幕府を悩ませ続けてきたロシア。

『べらぼう』で注目され、2027年『逆賊の幕臣』でも重要な役割を果たす、そんなロシア政策をふりかえってみましょう。

黒船よりずっと早い! ロシアの脅威

嘉永6年(1853年)。

浦賀沖に姿を見せた黒船に、日本中は衝撃に包まれた――そんな場面は大河ドラマ等でおなじみです。

しかし、実のところ幕府は把握していました。オランダが詳しい報告書を提出し、対処を促していたのです。

もっとも当時の幕閣で、真剣に受け止め対処したのが阿部正弘くらいしかおりませんでした。

幕府としても、このXデーはある意味想定内であったともいえる。無策とも言い切れません。

とはいえ【阿片戦争】という衝撃的な結果も知るからには「対処のしようがない」というのが現実だったのかもしれません。

思えば嘉永6年から10年以上前の1840年代には、南端の薩摩藩や、太平洋側に長く海岸線の続く水戸藩では、すでに異国船への対応が課題として認識されておりました。

なぜかと言いますと、アメリカで捕鯨需要が高まっていたのです。

鯨油の価値は現代人からすればピンと来ないかもしれません。

なにせ、アメリカといえば反捕鯨運動が盛んです。しかし、当時は貴重な燃料であり、今でいえば石油のように価値があるエネルギー源でした。

そんな捕鯨船は危険と隣り合わせであり、しばしば遭難します。ゆえに沿岸部では接触の機会がある。

日本側からすればおぞましい夷狄がやってくる一方で、アメリカ側からしても日本人に救助されると捕縛される上に、わけのわからない食事を与えられる災難が待ち受けています。

そろそろ、あのジャパンという国をどうにかすべきではないか――アメリカではそう考えていたのです。

遡れば文化5年(1808年)にはフェートン号事件も起こっております。

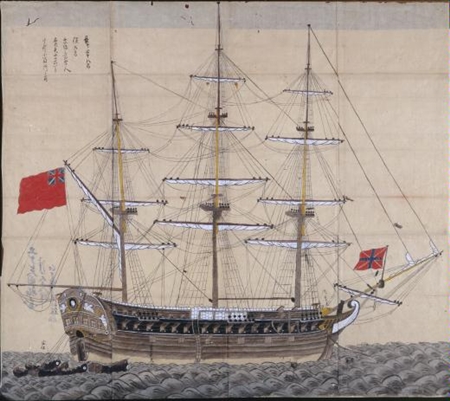

フェートン号/wikipediaより引用

フェートン号/wikipediaより引用

このとき幕府は口をつぐむオランダではなく、別の国からヨーロッパ事情を聞き出しております。

ロシアです。

日本が異国船の脅威、西洋の圧迫感を覚え始めた契機は、実は北方のロシアからのものが最初でした。

幕府は北方を軽視していたのか? というと、決してそうではありません。明治以降、西南諸藩が脅威に対し敏感であり、幕府は無能無策だったという歴史観が刷り込まれた影響も感じさせます。

ロシアが迫る蝦夷地は松前藩が治めており、「無高(一万石高)」の大名でした。彼らはアイヌとの交易を中心として藩財政を成立させていたのです。

とはいえ、ロシアの脅威がちらつき出すと、松前藩が広大な蝦夷地を守り切るのは、どうしたって無理がある。

そこで幕府が頼りにしたのは、奥羽(東北)の諸藩でした。

※以下は幕府の海防政策の関連記事となります

-

江戸幕府の海外事情~無策だが不十分『べらぼう』では平田広明のイケボでゲス台詞もでるか?

続きを見る

蝦夷地が幕府領だった時代がある

江戸時代を通した蝦夷地といえば、松前藩の領土です。

しかし例外があり、幕府領となった時期もありました。以下の通りです。

◆第一次幕領期(1799〜1821)※松前藩は梁川へ転封

◆第二次幕領期(1854〜1868)

こうして振り返ってみますと、いくつか惜しまれることがあります。

まず、第一次後にあった約30年もの空白期間(1821~1854年)です。

第二次は黒船来航の翌年からであり、実質的に幕末期。

もし、第一次からずっと警備をしていれば、歴史は異なっていたでしょう。

ペリー来航/wikipediaより引用

第一幕政期のあいだ松前藩は転封とされてて、注目は第二次幕領期です。

戊辰戦争に奥羽諸藩が巻き込まれ、実質的に蝦夷地がガラ空きになってしまったのです。

奥羽諸藩は、後の中央政府に絡まないため、どうしても軽視されがち。

幕末モノの作品にしても、薩摩藩や長州藩の引き立て役となりがちで、国際感覚が欠如していたという描写も見られます。

しかし、です。

実は彼らは、黒船来航よりもはるかに以前から、ロシア脅威に対して論考を重ね、蝦夷地警備にも駆り出されていました。

それは決して楽な仕事ではありませんでした。

江戸時代の諸藩は、時間を経るごとに、政治的や構造の矛盾によって問題が山積みとなり、特に奥羽の諸藩は飢饉の影響を受けやすく、どの藩も財政難に苦しんでいました。

それでも彼らは、蝦夷地を守ろうとしていたのです。

例えば第一次の幕領期には、以下のような分担が課されておりました。

【第一次幕領期】

弘前藩:西蝦夷地、国後、択捉警備担当

盛岡藩:東蝦夷地、国後、択捉警備担当

仙台藩・秋田藩・鶴岡藩・会津藩:非常時出兵担当

この奥羽六藩は、時に交替しながら警備を担当。

極寒の地においては、栄養不足による疫病の発生により死者が多発することもありました。

※続きは【次のページへ】をclick!