こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【熊本城の戦い】

をクリックお願いします。

山川の入城! 守備側は一気に活気づく

戦況が大きく動いたのは【田原坂の戦い】でした。

政府軍と激戦を展開したものの、薩摩軍は敗北。

この戦いを経て熊本城に迫った政府軍に秘密兵器のような人物がいたからです。

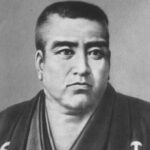

会津の山川浩です。

山川浩/wikipediaより引用

会津戦争では、敵に包囲された鶴ヶ城へ入城するため、『彼岸獅子』という会津の伝統芸能を踊りながら敵の目をくらまし、まんまと突破した――そんなマンガのような経歴を持つクソ度胸な武士です。

これまた詳細は以下の記事にお譲りしますが、

-

敵に囲まれた城へ入るため“獅子舞”で突破!会津藩士・山川浩の戦術が無双だ!

続きを見る

この山川浩が「鬼の官兵衛」と恐れられた佐川官兵衛と共に熊本城へ入ったのです。

他にも元会津藩士らが参加しており、彼らは戊辰戦争での恨みもあって戦意は十分。

守備側の谷らとしては、これ以上ない味方が到着したのです。

水や食料、医療品も持ち込まれ、もはや勝負は決まったようなものでした。

西郷は清正に負けたのか

結局、熊本城の戦いが本当に終わったのは、薩摩軍がやってきてから約二ヵ月後、4月14日のことでした。

西郷隆盛はこの後、薩摩に戻り、9月に自害するのですが、よもや農民兵だらけの熊本城を相手に精鋭武士の集まりだった薩摩軍が敗れるとは考えにくかったでしょう。

もしも「熊本城の戦いは薩摩側がやはり有利だ」なんて情報が広まっていれば、他の不平士族たちも集まってきた可能性もありましょうし、全国に飛び火したかもしれません。

そういう意味では少々強引かもしれませんが、西郷は築城主の加藤清正に負けた――とも言えるかもしれませんね。

加藤清正/wikipediaより引用

一方この頃、熊本近辺での戦いでデカ過ぎるトラウマを作った人もいました。

これまた日露戦争の有名人である乃木希典です。

彼はこのとき既に一隊を率いる立場になっていたのですが、薩摩軍との攻防で軍旗を奪われてしまったということがありました。

自殺を計るほどの心理的ダメージを負った乃木希典

軍隊にとって旗は誇りの象徴のようなもの。

それを敵に奪われるということはとてつもない不名誉です。

それまでの働きは決して悪くなかったのですが、元々責任感が強く真面目な乃木ですから、西南戦争の総司令官だった山県有朋(山縣有朋)に直接謝罪の手紙を書いています。

山県有朋/国立国会図書館蔵

山県も事情がわかっているので、

「処罰はしないし、戦なんだから気にすんな」(超訳)

という返事を著します。

乃木の自責は止まず、何度も自殺を図ったそうです。

それを児玉が見つけて止めたこともあったとか。今で言うPTSDやASDに近い状態でしょうかね。

源平や戦国時代の戦は遠い時代のこと過ぎてこういうことを考える機会はあまりないですけれど、明治あたりになると生々しさが増すというか、また違った重みがありますね。

あわせて読みたい関連記事

-

西南戦争が起きたキッカケは何なのか「視察」を「刺殺」と勘違いって本当なの?

続きを見る

-

不平士族の反乱はなぜ連鎖した?佐賀の乱→神風連の乱→秋月の乱→萩の乱→西南戦争

続きを見る

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

-

謙虚だった天才・児玉源太郎~日露戦争の勝利は彼の貢献度が大きかったのか

続きを見る

-

敵に囲まれた城へ入るため“獅子舞”で突破!会津藩士・山川浩の戦術が無双だ!

続きを見る

-

斬り合いの最中に銃弾が胸を貫いた! 会津藩士・佐川官兵衛の西南戦争タイマン

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

国史大辞典「西南戦争」

伊東潤『城を攻める 城を守る (講談社現代新書)』(→amazon)

安岡昭男『幕末維新大人名事典(新人物往来社)』(→amazon)

歴史群像編集部『全国版 幕末維新人物事典』(→amazon)

熊本城公式ホームページ(→link)

西南戦争/Wikipedia