文久2年(1862年)4月8日は吉田東洋の命日です。

【幕末の四賢侯】に数えられる土佐藩主・山内容堂に信頼され、土佐藩の改革を推し進めるだけでなく、私塾からは後藤象二郎や岩崎弥太郎、板垣退助を輩出した――土佐藩随一のキレ者。

と同時に、同じ土佐の武市半平太に暗殺の標的とされた藩士でもあります。

なぜ東洋はそんな非業の死を迎えねばならなかったのか?

一体どんな人物だったのか?

吉田東洋の生涯を振り返ってみましょう。

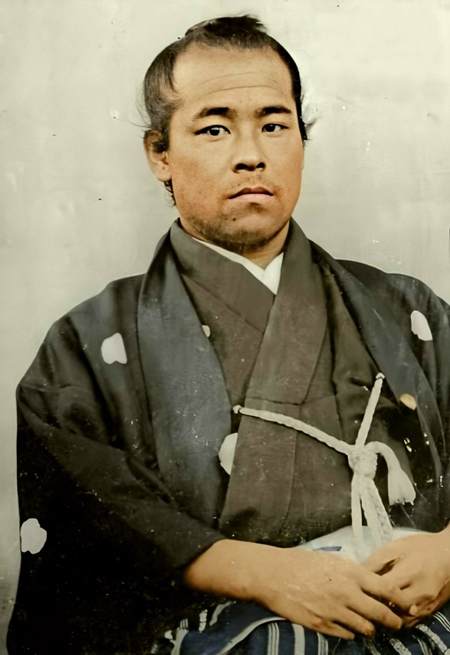

吉田東洋/wikipediaより引用

土佐藩上士の生まれた血気盛んな人物

吉田氏の先祖は藤原秀郷(ひでさと)とされます。

元々は藤原北家の出自であり、平将門の乱を制したことで知られる伝説的な武人。

“秀郷流”として数多の優秀な武士を輩出しており、

『藤原秀郷竜宮城蜈蚣を射るの図』月岡芳年作/wikipediaより引用

例えばその子孫の一人に大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に登場した山内首藤経俊(やまのうちすどうつねとし)がいます。

吉田氏も元々はその一族。

正確に言えば、経俊の弟である山内首藤俊綱(としつな)の子孫が土佐に移住し、吉田村を領地とした一族が吉田氏を名乗りました。

戦国時代を迎えてからの吉田氏は長宗我部氏に仕えます。

徳川政権となり、江戸時代を迎えて山内氏が土佐を治めるようになると、それを機に土佐を去る長宗我部旧臣も少なくなかったですが、吉田一族の中には引き続きその場で主君を迎える者もいました。

実はこの山内氏も、先祖は山内首藤氏に辿り着きますが……それはさておき、当時の吉田正義は大河ドラマの主役にもなった戦国武将・山内一豊から丁重に頼まれ、この新たな主君に仕えたとされます。

かくして吉田氏は土佐藩上士の家柄となったのです。

山内一豊/wikipediaより引用

気性激しく22歳の時に若党を斬る

そんな吉田氏にあって、吉田東洋は文化13年(1816年)、吉田光四郎正清の四男として高知城下帯屋町にて誕生しました。

父は婿養子であり、吉田氏の血を引くのは母。

兄たちはすべて夭折してしまい、文政6年(1823年)、四男の東洋が嫡男となります。

文武を学ぶ東洋は相当気が短かったようで。

天保8年(1837年)22歳の時、家に奉公していた若党を殺害してしまいます。

投網のことで揉め、相手が胸ぐらに掴みかかってきたところを斬ったばかりでなく、慌てふためいて逃げた相手を追跡し、そのままとどめを刺したのです。

さすがに反省した東洋は、謹慎して読書に励みました。

一方で、この一件は賞賛されたとも伝わります。

武士は刀をひとたび抜いたらば、相手を仕留めることが作法。

目下の相手にも落ち度はあった。とどめも刺した。これはよい心掛けではないか――そう評されたのです。

そして天保12年(1841年)、父の正清が亡くなると、26歳で家督を相続したのでした。

山内豊熈の改革と頓挫

江戸幕府が成立してから二百年余りが経過――当時の幕藩体制は、黒船来航を待つまでもなく、幕府も各藩もその支配体制に限界が訪れつつありました。

12代藩主の山内豊資(とよすけ)は30年以上治めるも、悪化する藩政改革には無策。

質素倹約を命じるだけで抜本的改革には至りません。

吉田東洋は天保13年(1842年)9月、船奉行として出仕して、同年11月には郡奉行に転じます。

天保14年(1843年)、豊資の跡を継いで13代藩主・山内豊熈(とよてる)の時代となると、英明な新藩主のもとで藩政改革が始まりました。

隠居した豊資が人事に口出しするものの、豊熈は身分にとらわれず人事を刷新し、馬淵嘉平らを抜擢。

馬淵らは「おこぜ組」、あるいは「異学組」と称されました。

こうした人材抜擢において、東洋も豊熈の目にとまります。まだ若いという反対意見は押し切られ、船奉行から郡奉行となり、民政に携わることとなったのです。

では具体的にどんな取組が行われたか。いくつか見てみますと……。

・民衆の飢饉に備えた藩営備蓄の「済農倉」

それまでの「義倉」または「社倉」を組織化することを提案し、豊熈もこの案を熱心に支持します。

・人事、法令改正、財政健全化、備蓄、海防の意見書である『時事五箇条』の建白

幕末において幕府および諸藩が乗り出した海防および軍政改革まで視野に入った、先見性の高い意見を提出します。

まさに東洋は、藩主の眼鏡に適うだけの力量があったのです。

しかし、こうした藩政改革は頓挫してしまいます。

いかに優れた人材であっても西洋の学問を学ぶことは禁忌でもあり、馬淵がキリシタンであるという噂まで流れ、保守派の反発もあって豊熈は彼らを処断しなければならなかったのです。

結局、豊熈は参勤交代で江戸を出発した後、嘉永元年(1848年)に急死。

享年34でした。

東洋はこれを機に職を辞し、無役となると、同年に後藤正晴の遺児・後藤保弥太を引き取り、父代わりに育てます。

後の後藤象二郎です。

役を辞した東洋は見聞を深めるため、西国遊歴の旅に出ます。

しかし程なくして土佐山内家は、御家断絶の危機に直面するのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!