こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

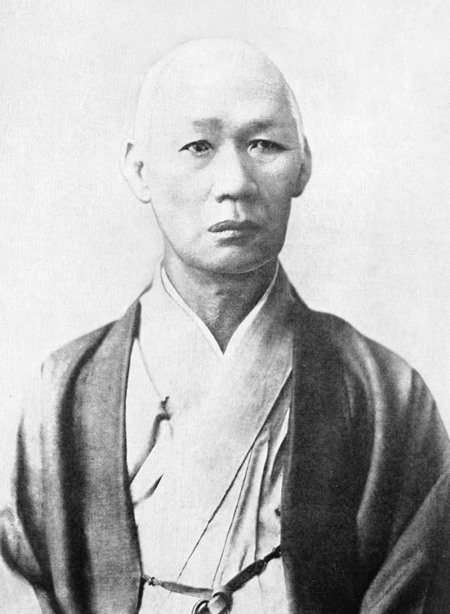

【吉田東洋】

をクリックお願いします。

山内容堂の登場

山内家が御家断絶の危機に瀕した過程は次の通り。

吉田東洋を抜擢した山内豊熈には嗣子がなく、弟の山内豊惇が跡を継ぐも、10日余りで急死してしまうのです。

豊惇の長男・寛三郎も病弱であり、豊惇の弟・豊範も僅か3歳であまりに頼りない。

次の藩主をどうすればよいのか――下手をすれば改易にもされかねない状況の最中、白羽の矢が立ったのは部屋住みの山内豊信でした。

一連のドタバタを土佐藩では隠蔽し、「豊惇が隠居して豊信が継いだ」とだけ届けます。

幕府だってこの御家騒動を知らないわけがありません。

親戚の大名に運動し、土佐名物鰹節を名目にあれやこれやと配り、そして穏健派の老中・阿部正弘にあたりをつけて、危うい綱渡りを成功させたのです。

かくして新たなる藩主・山内豊信が誕生します。彼は号「容堂」が有名ですので、以降その表記とします。

この号は、藤田東湖の言葉によるとされます。

忍はよろしからず、衆言を容(い)れるこそ人君の徳――そう諭されたというのです。

酒を鯨飲する豪快な人物であるとされる山内容堂ですが、本来は日の当たらぬ場所にいる部屋住みでした。

藩主になったとはいえ、あくまで中継ぎ。次の藩主は山内豊範と決められています。

早寝早起き、規則正しく、周囲の意見を聞き、酒や菓子も控えめに……そんながんじがらめにされた殿様でしたが、容堂は大人しく従うような人物ではありません。

何よりも彼は豪快で英邁であり、何より時代は幕末ですから、すぐさま頭角をあらわしてゆくことになります。

土佐藩には、ペリー来航前に海外からの気風をもたらす人物がやってきました。

ジョン万次郎です。

ジョン万次郎/wikipediaより引用

太平洋を漂流し、アメリカで様々な実学を修めて帰国した万次郎は、吉田家に招かれました。

彼の持ち込んだ世界地図を、東洋とともに眺めたことをのちに後藤象二郎は回想しています。

それは嘉永5年(1852年)のことでした。

容堂と東洋ーー水魚の君臣

嘉永6年(1852年)、ペリー率いる黒船が浦賀に来航。

高知にこの知らせが届くと、吉田東洋は立ち上がります。

無役とはいえ、これを座して見ているわけにはいかん!

夜通し眠ることもなく議論が白熱していると、江戸から山内容堂が帰国しました。

難局に際し、自らの手足となる者を物色していた容堂の耳に東洋の噂も入ります。

山内容堂(右)と吉田東洋/wikipediaより引用

容堂は、東洋に「北条泰時についての意見」を求めました。

問:北条泰時は【承久の乱】で後鳥羽院を倒した逆臣である。しかし、その政治手腕は優れており善政を敷いた。これはどういうことか?

答:仰せの通り北条泰時は悪人といえます。しかし、優れた人材を登用し、才を民のために使うことを心がけたからこそ、善政を成し遂げたのではないでしょうか。

容堂の眼鏡に適った東洋は、同年7月に大目付に抜擢されると、12月には参政となりました。

かくして激情を抱く君臣は幕末に立ち向かうこととなるのです。

このコンビは二人とも派手好きで激しやすいところがありました。

東洋は緋縮緬の長襦袢を着込み、懐には麝香を入れていたというのですから、大した伊達者。

江戸では、幕府の老中・阿部正弘が広く意見を求め、勝海舟が抜擢されましたが、東洋と容堂はいかにすべきと考えていたか?

アメリカの開港は拒絶し、オランダから国防を学ぶべき――海防の重要性を痛感していた東洋は、そこに尽力します。

そして安政元年(1854年)、容堂の参勤交代に伴い、東洋も江戸へ。

ここで水戸藩の藤田東湖と知り合った東洋は大いに感銘を受けることになりました。

藤田東湖/wikipediaより引用

役を解かれ、少林塾を開く

山内容堂と共に江戸へ出てきた吉田東洋。

その江戸藩邸で催された宴席で事件が起きます。

旗本の松下嘉兵衛が酔っ払って参加者をからかいながら頭を叩いて回っておりました。

むっつりとその様子を見ていた容堂も、山内家の親戚にあたる旗本の嘉兵衛を追い出すわけにもいかない。

ついに東洋の前に来た嘉兵衛は叩こうとしました。

東洋は反撃して殴り返します。

これを見ていた容堂は無言で退席、一座は気まずい雰囲気となります。

松下の振る舞いを知る周囲からは「かえって面目を保ってくれた」という擁護もありましたが、処分なしとはいかず、東洋は土佐に帰国し、役目を解かれてしまったのです。

そこで東洋は、安政2年(1855年)から安政5年(1858年)まで私塾「少林塾」を開きました。

後藤象二郎をはじめ、板垣退助や岩崎弥太郎、谷干城、福岡孝弟ら錚々たるメンバーが学び、こうした青年たちは後に「新おこぜ組」と呼ばれることになります。

板垣退助/国立国会図書館蔵

東洋が藩政に関われない安政の歳月は、激動の中で流れてゆきます。

安政2年(1855年)に起きた【安政の大地震】では、母を庇った藤田東湖が死亡。東洋は嘆きました。

容堂は容堂で、政争に関わってゆきます。

【将軍継嗣問題】です。

第13代将軍・徳川家定の後に誰を将軍をすべきか?

紀州藩主・徳川慶福を押す【南紀派】と、水戸藩主徳川斉昭の子・一橋慶喜を押す【一橋派】で別れ、藤田東湖に心酔していた容堂からすれば【一橋派】につくのは当然の帰結。

一方で【南紀派】は、強引さで幕政を混乱させていた徳川斉昭のアンチであり「あれの子を将軍にするくらいなら……」という態度でした。

徳川斉昭/wikipediaより引用

ただでさえ大変な時期に、政局を混乱させる【一橋派】に対し、大老・井伊直弼は大鉈を振います。

安政5年(1858年)の【安政の大獄】です。

吉田松陰の刑死が有名なため、討幕運動の取り締まりだと誤解されることもありますが、あくまで政争の混乱を治めるためのもの。

【一橋派】である容堂は隠退を余儀なくされました。

ただし、それをいつ、どのようなかたちでするか、藩政の今後を託すとなると、信頼できる側近が必要です。

そこで再び浮上してきたのが東洋の名でした。

※続きは【次のページへ】をclick!