不法な金貸しをする検校はもはや弱き者にあらず――田沼意次がそう将軍・徳川家治に直訴し、政治が動きます。

当道座の大規模な手入れが実行されるのです。

かくして鳥山検校夫妻にまで手が及んだ摘発で、夫妻は奉行所へ連行されてゆきます。

さらには瀬以を気遣った蔦屋重三郎まで連行されてしまうのでした。

囚われた検校夫妻と蔦重

蔦重は見張りの同心に「ご内儀は一応の吟味で連行されただけか」と探りを入れています。

沈黙を貫く同心。

蔦重がこそっと吉原接待をちらつかせると途端に口が軽くなります。

瀬以が詮議を受けた理由は、吉原に多額の心付けをしていたということ。蔦重と瀬以の夢は理解されないどころか、疑惑を深めてしまっていたのでした。

詮議が終わり、解放されることになった蔦重は、瀬川花魁に心づけを頼んだのは私だと訴えます。花魁を通じ、検校に(富本豊前)の太夫襲名を頼み込み、利を得たのだと。

花魁は、ただ蔦重の指示によって動いたからには「召し捕るなら、私を!」と主張するのです。

ここで今回の補足でも。

奉行所のお裁き内容を見ていると、裁判としては曖昧に思えるかもしれません。

昨年の『光る君へ』よりはかなりマシになっているものの、依然としてカチッとした法治が徹底していないんですね。

これは日本史の特徴かもしれません。

歴史を比較すると、日本の法治はどうにも浅いと言いましょうか。日本が常に影響を受けてきた隣の中国と比べるとそうなります。

8代・徳川吉宗はその辺を意識していて、中国明代の法律である「大明律」を参照したようです。

徳川吉宗/wikipediaより引用

日本史の授業ではあまり触れられませんが、吉宗は明代の政治手法を参照にしていることも多い。

海外からの知識流入といえば西洋由の文物ばかりが注目されがちですが、実は中国からのものもあったのです。

当道座の始末に吉原まで巻き込まれたか

蔦重のしでかしたことに、ブチギレているのが駿河屋市右衛門でやんす。

吉原が瀬川に頼み事をしていたのは確かだと蔦重が反論すると、それがよくねえんだよ、火のねえところにゃ煙は立たぬってな!と、ますます怒る親父殿。

それ以上やると死ぬぞと止めに入るのは扇屋です。今回の件は鳥山検校だけで済まされない話だと説明しています。

当道座に対する一斉の手入れとなると、及ぶ範囲が広いんですな。

検校や勾当は吉原の上得意であり、これがポイントなんでさ。

当初、吉原の太ぇ客といやァお武家様でした。それが当道座の連中になっている。貨幣経済が浸透してるってことよ。

実際、田沼時代が最も吉原で盲人の姿が見られたそうです。

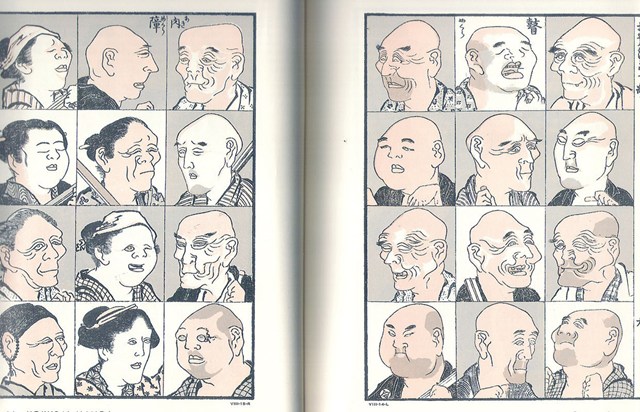

葛飾北斎『北斎漫画』の座頭と瞽女/wikipediaより引用

高利貸しに一枚噛んでる店もあり、となれば奉行所も吉原に入り込んでくる。

こうなってくると、他の岡場所はほくそ笑むでしょう。なかでも寺社近辺のものはニヤニヤしちまうだろうさ。

奉行所というのは自分たちの管理範囲外には首を突っ込みたくねえモンでして、寺社周りは寺社奉行の縄張りだから抜け道があるんでさ。

商売敵が睨まれて「ざまあみろ!」とはしゃいでいることでしょう。

ともかく吉原はどうするか?

というと、扇屋は根回ししつつ、蔦重におとなしくするように言い聞かせます。

インテリの扇屋ならよ、こう言いてえんじゃないか。

李下に冠を正さず。

スモモの木の下で被り物を直してはいけない。何をしていなくても、スモモを盗もうとして被り物がズレたんじゃないか、と誤解されかねない。

これが今週のポイントですね。

蔦重はもうどうにもできねえってんで、九郎助稲荷に願うばかり。

頼まれたところで使いの狐ごときに何もできないとこぼす稲荷でした。

瀬川が吉原に戻り、蔦重はまたも夢を抱く

検校は吟味のために入牢しています。

一方で瀬以は釈放され、検校の吟味の間、松葉屋預かりとなりました。

蔦重は大文字屋から蔦屋の店先でそれを聞かされ、瀬川はお咎めなしかと安堵しております。ただし検校の吟味が終わるまで、どうなるかはわからないのだとか。

なんでも吉原に塁が及ぶことだけは避けられたようで、江戸時代のお裁きは、厳しいのか緩いのかちょっとわからなくなりますね。

すると店の前で一悶着が始まる。

なんでも本屋にやってきた女客が、馴染みの男の姿を見つけちまったようで、嗚呼、こいつぁ修羅場だね。

んでこの女客なんですが、ズケズケとしていて物言いがきついんすよ。これが江戸の女なんだよな。

留四郎が対応しようとするものの、次郎兵衛は近頃こういう茶屋と本屋の客の鉢合わせが多いと言います。

他人事で喋ってる場合かよ。とはいうものの、こういう性格だから江戸っ子センスを理解できるんすかね。

すると大文字屋がこう提案します。

「おめえ、そろそろ店持ったら? これじゃ何の店かわからんだろ。男たるものな、一国一城の主になってこそだろ!」

蔦重を焚き付けてきやしたぜ。カボチャの旦那は一代でここまで成り上がってますからね。野心家だね。

そして、彼がそう言った刹那、腑に落ちました。

これぞ、新しい大河ドラマなのだと。

私なりに考えたことがあります。戦国武将で不動の人気を誇る真田幸村が、なぜ2016年まで大河ドラマの主役になれなかったのか。

大河ドラマ『真田丸』のオープニングは、幸村にとっての理想の城を示す映像でした。

最期まで一国一城の主になれなかった、いわば彼の夢。ゆえに彼は大河の主人公に長らくなれなかったのだ……。

絵・富永商太

大河ドラマはじめエンタメは時代の業を背負うものです。

昭和の頃はまさに「男たるもの一国一城の主になってこそ!」と背中を押すような主人公が人気であり、その合間にそんな夫の背中を押す内助の功路線が数年おきに入ってきました。

好景気であればこそサラリーマンに受けた傾向なのでしょう。

だから平成時代に入るとテーマがずれてきて、民放のトレンディドラマ路線を真似たような作品も出てきます。

そんな試行錯誤を繰り返すうちに、ついに一国一城の主ではない真田幸村の登場。

反対に女性でありながら結婚せず、家を背負うことになった主人公の『おんな城主 直虎』のような作品も出てくるわけです。

そして今年の『べらぼう』です。

蔦重は戦国大名よりもはるかに小さいながらも経営者になる。しかもその道筋は、本業の合間に副業として、クリエイターとして歩み出してそうなる。

時代にぴったりじゃねえですか。

色々頭打ちでどうしたって辛いこの時代。本職でなくて副業でどうにかしようという人はいるでしょうよ。

蔦重は大河主人公として異色ではない。むしろこの時代に合わせた大河主人公ってことです。

てなわけで、蔦重はクリエイターとして経営をする夢を見ています。

焚き付けた大文字屋は神田に出かけ、物件を見てくるそうですぜ。

それにしてもうまいっすな。あの忘八の中でも一代で成り上がったカボチャの親父がキーパーソンだなんてよ。

※続きは【次のページへ】をclick!