こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第14回蔦重瀬川夫婦道中】

をクリックお願いします。

除夜の鐘を聞きながら瀬川は決意する

そのころ、松葉屋では除夜の鐘が鳴る中、狐の面をつけたものが女郎を追い回していました。

「狐舞」という吉原の年末行事ですね。ドラマで再現されるのはよいものですな。あの松崎も回復したのか、武家娘らしい凛々しさで狐に対峙しております。

そのころ蔦重は「あ〜終わんねえぞ!」と仕事に没頭。

次郎兵衛はしてねえんだろうな。

駿河屋夫妻は、蔦重も大事だけど、ちったぁバカ息子の躾もしねえとよ。

蔦重は足抜け未遂の際の手形を見つけ、色々あったと笑顔になります。

一方の瀬川も、手形に目を落としています。そして『青楼美人合姿鏡』をめくるのでした。

しかしその表情には、翳が落ちていくようにも思えます。

瀬川は蔦重との夢の話を思い出しています。

二人の夢は、女郎がよい思いばかりできる場所に、吉原を変えることでした。その夢のことを蔦重は駿河屋にも語っていた。

年が明けました。

蔦重が松葉屋の寮へ向かうと、そこに瀬川はおりません。「知り合いの店を手伝うことになった」と、出ていったそうです。

瀬川は、はつに文を託していました。

明けましておめでとう。今年もよろしく。

と言いたいとこだけど、わっちは吉原を離れることにしたよ。

五十間で二人で本屋をやる。

あんなの出そう。こんなのがいい。

ああでもない、こうでもないと思案して、時には喧嘩もして。

それはきっと幸せな毎日さ。

けんど、その毎日が二人で夢にみた吉原につながるかといえば、違う気がしたんだよ。

吉原はついに、公に四民の外とされちまった。

しかも本屋のお仲間は、こうなる元からそれを振りかざしてきた人たちさ。

耕書堂の行く道は、恐らくますます険しいものになる。

そこに曰くつきのわっちまで抱え込むってのは、弱みを一つ増やすだけ。

夢を現(うつつ)にしたいなら、余計なものは抱え込んじゃならないと思うのさ。

だから、もう、行くね。

顔を見ると行けなくなりそうだから、会わずに行くよ。

見つかると戻っちまいそうだから、どうか捜さないどくれ。

捜す代わりに夢を、あんたにはそこで日がな一日夢を見続けて欲しい。

わっちはわっちでやってくから、あまり案じないどくれ。

なかなかたくましいのは、知ってるだろ。

そう文を読み、たまらず瀬川は探し回る蔦重。

誰もいない建物の戸を開けて中に入ります。

そこには瀬川が置いていったものがありました。

重三、ありがとね。

あの日、あんたが赤本をくれた時、あの時生まれた思いを握りしめていたから、わっちは溺れずに済んだ。

女郎の闇に堕ちていかずに済んだんだ。

まったくさ、マブがいなけりゃ女郎は地獄とはこのことさ。

持ってると思い出しちまうから、悪いけどもらった本は置いていくよ。

おさらばえ――そこには瀬川が残していった本がありました。

いつの日も、わっちを守り続けてくれたその思い。

長い長い初恋を、有りがた山の鳶がらす。

そう相手に夢を託し、瀬川は姿を消したのでした。

本を読む瀬川『青楼美人合姿鏡』/国立国会図書館蔵

MVP:瀬川と周りの男たち

瀬川はまるでお釈迦さまで、蔦重も、鳥山検校も、その掌にいる孫悟空のようにも思えてきましたぜ。

確かに瀬川が去るところは、悲しいっちゃそうですよ。泣けました。

でも、これしかなかった気もする。

瀬川は五十間で蔦重の隣にいる限り、籠の中の小鳥なんですよ。

その前を通り過ぎていく人たちは、皆彼女の素性を知っている。だからこそ、蔦重は守らなければいけないと神経を尖らせる。

ずっと苦界にいて、花としての価値が落ちたら己がどう見られるか、彼女がそれを知らないわけがありません。白髪が一本生えてきただけで嘲笑われかねないんですよ。

蔦重の隣にいるということは、吉原に手足を縛られ続けるということでもある。

じゃあ、いっそ籠から飛び立ったほうが幸せになれるんじゃないかと思えるんですよね。

そしてそのほうが、蔦重の中で自分が一番綺麗なままでいられるということでもある。

喧嘩も楽しいといえども、ずっとそれが言えるかどうか。

守るというけれど、それもずっとできるかどうか。

蔦重に守られるということは、生殺与奪を相手に委ねるということでもあるでしょう。そんなの自由がない。けんど、それを素直に書いたら蔦重は傷つく。

ならば二人の夢を使えばいいじゃないですか。

客の心を傷つけずに遠ざけるのも、女郎の手練手管でありんすよ。

その意味で、瀬川は徹頭徹尾、プロフェッショナルなのだと思えてきます。

こう書くといくらなんでも邪推だ、瀬川はもっと純情だと思いたくもなりますよね。

でも、私には彼女の魅力は聡明さと冷静さにあると思っております。

思えば瀬川はいつも冷静です。うつせみやかをりと比べるとよくわかります。

蔦重が一番喜ぶような、単純な褒め言葉を言ってこない。むしろ嘲ったり反論することもありますよね。

本当に彼女が恋に溺れるタイプならば、マブとしてできていたと思います。それをここまで、皆の許しが出るまで抑制しきって、最後はスッと去っていく。本当に賢いと思いますよ。

そしてこれは『光る君へ』のまひろと道長でも言えたことですが、運命のカップルが二年連続、女の側の方が頭が切れるというのも興味深いところでして。

大河ドラマのヒロインは、知能を下方修正されていると思えることもしばしばありました。

『利家とまつ』のまつは実際にはもっとビシッと夫に物申すタイプでしょう。

『花燃ゆ』は松陰の妹でも賢いとして有名な長姉と二姉でなく、なぜか最も翳が薄い三妹にするなどなど。

『八重の桜』ですら、後半は実際の八重にあった気の強さが頭のキレを抑制しているのではないかと思えました。

これって要するに、女はバカな方がかわいいと思う誰かが権限を握っていて、そういうドラマにすべきだという共通理念があったからそうなった気がしてなりません。

それを二年連続で否定してきた。これはすごいことですよ。

そして、どうして賢い女はダメなのかも見えてくる。

まひろにせよ、瀬川にせよ、恋に溺れて他のことを忘れるタイプではないのです。

まひろは、恋よりも己の創作欲求を満たしたいと思えました。

瀬川も、恋よりも自分の道理で考え尽くした上で答えを出したように思える。

要するに、賢い女は恋の先にあるリスクと己のうちにあるものを天秤にかけて、恋を選び取らないってことですよ。

そういうところが、女は男の恋に溺れてメロメロになるんだと信じたい人にとっちゃ、面白くねえってことなんですね。

でも心配しなくていい。

あっしが見るに、皆の瀬川ロスはじきに癒されるんじゃねえかな。

橋本愛さんも番宣に出るようになった。よっしゃ、蔦重の女房もいいぜ! そう思いますかね。それはまだ早いかもしれませんぜ。

そろそろ喜多川歌麿が出てくる頃合いでしょう。

この蔦重と歌麿の関係が、アツアツのドロドロです。演じる染谷将太さんは『麒麟がくる』の信長で、主人公と濃い関係を築く準主役としてのパフォーマンスを証明しています。

実際、蔦重と歌麿は、同じ家に住み、膝を突き合わせて作品構想を練り上げていますんでね。それに期待しやしょう!

で、瀬川より歌麿はパッションタイプだと思いやすぜ。蔦重に溺れるぜ。

んで『麒麟がくる』の光秀と信長みたいに、蔦重と歌麿も、ドラマ後半になると色々あるのよ。

最後まで気が抜けねえよな。

総評

みんな蔦重と瀬川の恋についてメロメロしていると思いやすが、別の視点でも。

前回、神君家康公のことを書きましたが、その続きです。

吉原と当道座が相対的に価値が落ちました。

これは彼ら自身の問題のようで、実のところ、徳川の権威も目減りしているのではないかと思えてきます。

当道座の連中は神君家康公を振りかざしていた。

吉原だってお墨付きだと庄司甚左衛門以来の権威を盾に取ることができた。

でもそれが薄れたからこそ、価値が落ちてきているとも言えるわけです。

とはいえ、まだ現役でもあります。

瀬川の受けた「急度叱り」とは、ああしてお白洲で奉行に叱られる程度なんですよ。

こんな程度で、どうして江戸の民は反省したのか?と思うじゃないですか。

それだけ屈辱的だということなんですね。これも権威あってのことです。権威に忖度して「あいつ、急度叱りだったってよ」と噂をみんなが立てたら、それだけでマイナスになります。

鱗形屋がすでにそういう状況にさせられていて、急度叱りよりも厳しい営業停止や罰金刑とはいえ、“曰く付き”ということで商売に大きな翳が落ちていました。

ドラマが進んでいくと、田沼意次よりも厳しい松平定信時代となり、蔦重周辺もこうした権威と罰則に翻弄されることになります。

急度叱りはまだマシだった。瀬川は恵まれていたと、思い知ることになるのでしょう。

日本人ってお上の権威に弱くて忖度しちまうんだな……悪名がめぐりめぐって人を傷つけるなんて、救われねえ話だよ。そう暗い気持ちになりましたかね。

どっこい、これも歴史を見ていきゃァ、そうでもねえとわかりまさ。

千葉県佐倉市歴史民族博物館では企画展「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」を5月6日まで開催中です。

これを見れば、江戸っ子がだんだんと幕府権威を恐れず、好き放題やらかす様がわかりますぜ。

劇中のころは「お上に睨まれたらもうおしめぇだ」と冷や汗を垂らしている江戸っ子どもですが、時代が降ると彼らはあることに気づきます。

「お上が睨みたくなるみてぇな出版物を出すと、プレミアもついてむちゃくちゃ売れるぜ。取り締まる前に売って、やべえとなったら逃げる。それを繰り返せば濡れ手で粟ってな!」

てなわけで、ヤベエギリギリの錦絵をふてぇ絵師に発注し、発注時点でちょっと異なるバージョン違いを用意、板木も作り、ずらしてリリースする。

甲が捕まったら乙が売る。そういうことをしてたんまり儲けてました。

そういう実例がこの展覧会では見られるんですね。

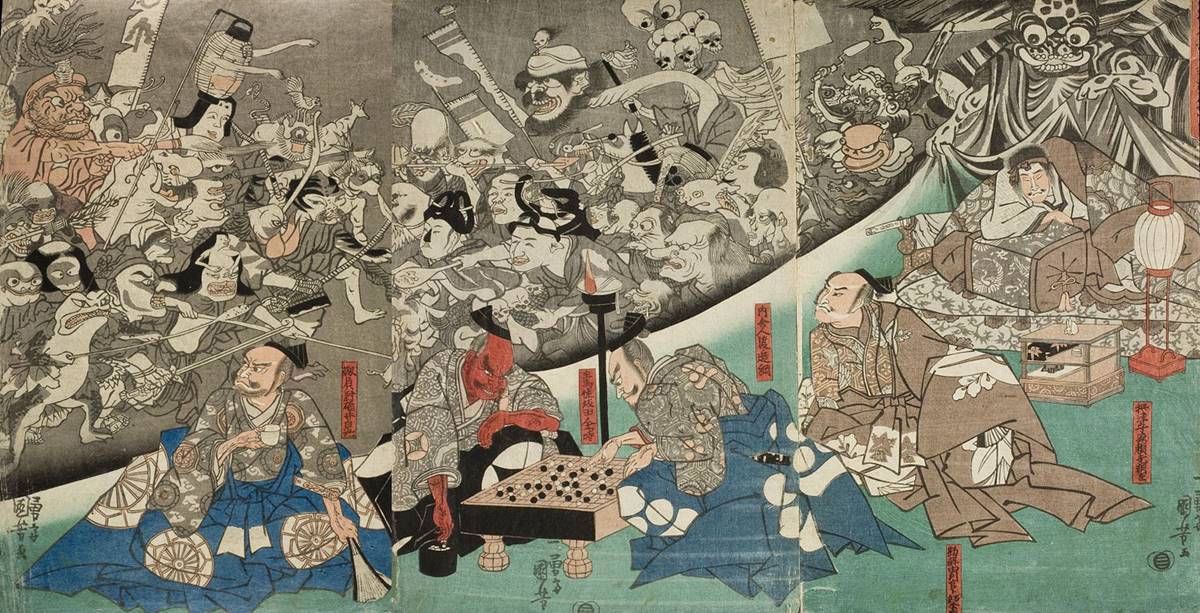

この手の風刺画とブレイクし、時代を牽引した歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図(みなもとのよりみつこうのやかたつちぐもようかいをなすず)』もビジュアルとして代表格を飾っておりますぜ。

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

これを機会に一度ご覧になってはいかがでしょう。

てなわけで、ふてぇ絵師の代表格が歌川国芳です。

国芳の絵は美術史のみならず、江戸の世の移り変わりを示すものとして日本史教材でも扱われることが多い。

そんな国芳がなぜ許されたのか?

実は許されていたわけでもありません。最近の町人どもはお上の威光を恐れねえ。特に浮世絵師、中でも国芳はなんなのか。奉行所で叱りつけろ!

そんな提言もされていますし、監視されたこともあります。

でも国芳は肝が太ぇのよ。

「え? これが風刺に見えるんすか? 気にしすぎじゃねw」

「俺が悪いっていうよりも、検閲通した側の責任じゃねw」

こんな舐めたことを言ってすり抜けたとか。いやぁ、根性あるねえ。

時折「エンタメに政治を持ち込むな」と言い出したり、漫画家の先生が自分のキャラで批判やら何やらすると失望したとかなんとかぬかす人がおりますけどね。

きっとそいつら、歌川国芳とその一門に興味ねえんだろうなァと思って見ておりやす。

けど、それでいいのかって話でね。

この国芳が生まれたのは、蔦重の没年でもあります。

国芳とその一門と版元どもが大暴れできたのも、蔦重たちが道を拓いた果てにあることなんでしょう。

お上や法治との兼ね合いの中、キリキリしつつ生きてゆく――そんなドラマの連中が愛おしくて、尊くてならねえすよ。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』吉原女郎が本気で男に惚れたらおしめえよ「真があっての運の尽き」

続きを見る

-

借金地獄から抜け出せない吉原の女郎たち|普段はどんな生活を送っていた?

続きを見る

-

吉原遊郭は江戸で唯一の遊び場ではない~では他にどんな店があったのか?

続きを見る

-

『べらぼう』市原隼人演じる鳥山検校はなぜ大金持ちなのか?盲人の歴史と共に振り返る

続きを見る

-

徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト