こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第14回蔦重瀬川夫婦道中】

をクリックお願いします。

百人一首でやり取りをする忘八たち

りつが短冊に何か書いております。

店の場所を うつらんとてか 家田屋に

我が身世にふる ながめ狭しに

大黒屋りつ

店の場所を家田のとこに移すのかい!? もう狭くなっちゃったもんねえ。

花の色は 移りにけりな いたづらに

我が身世にふる ながめせし間に

小野小町

これに蔦重が答えます。

嘆けとて 茶屋か本屋か 惑わする

かこち顔なる 我が馴染みかな

蔦屋重三郎

茶屋か本屋かわかんないって客も困ってんですよ。

嘆けとて 月やは 物を思はする

かこち顔なる 我が涙かな

西行法師

それに丁子屋はこう。

金の痛み 浅草紙の 己の身

破けてものを 思う事かな

丁子屋長十郎

金はどうすんだい!? 破綻してからじゃ遅いんだぜ!

風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ

砕けてものを 思ふころかな

源重之

蔦重は返す。

富本本 わが名はまだき 立ちにけり

稽古本もと 思い染めしか

蔦屋重三郎

富本本で名が売れたので、次は稽古本をと考えています!

恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり

人知れずこそ 思ひそめしか

壬生忠岑

これには扇屋も納得。

ならばよし ならば後押し 憂いなく

吉原故に もの思う身は

扇屋宇右衛門

ならいいんじゃないかい? 吉原のためにも後押ししてやるよ。

人もをし 人も恨めし あぢきなく

世を思ふ故に もの思ふ身は

後鳥羽院(※『鎌倉殿の13人』ラストの後の心境だと各自ご想像ください)

さて、百人一首をパロディにしつつ応答すると、蔦重はニコニコと御礼を言います。

でもちっと気になりませんか。

百人一首には天皇の歌、つまりは御製もあるじゃねえすか。それをこんなアホパロディにして平気なのか? 何気ない場面のようで日本人の価値観変遷が見て取れます。

そもそもここにいる東夷(あずまえびす)どもからすりゃ、こんな百人一首なんてのは、ありがたくてお堅い教養なんですよ。

それが知識のトリクルダウンを起こし、こういうネタに使えるようになっているってことですな。

資産のトリクルダウンは怪しいもんだけど、教養に関しちゃ確かにあるんですね。落語の『崇徳院』なんざまさにこういうもんよ。

蔦重は駿河屋に秋波を送り、商人になって欲しいと持ちかけると……。

「おめえ、茶屋どうすんだよ! おめえの本分は茶屋。本屋はあくまで脇だって取り決めだろ?」

そう凄むものの、他の親父たちからすりゃ、まだ茶屋だと思っているのかと呆れています。それに本来、茶屋は次郎兵衛が仕切るものでしょう。

「本気にすんな……ま、考えといてやらぁ」

駿河屋はどうにもパロディにできず、そう言うしかないのですね。

「ありがたや〜! それにつけてもありがたや〜! 持つべきものは駿河の親父〜! ありがとうございます。恩に着ます!」

そう軽やかに返す愛くるしい蔦重。こんだけ愛嬌があると許せるな。

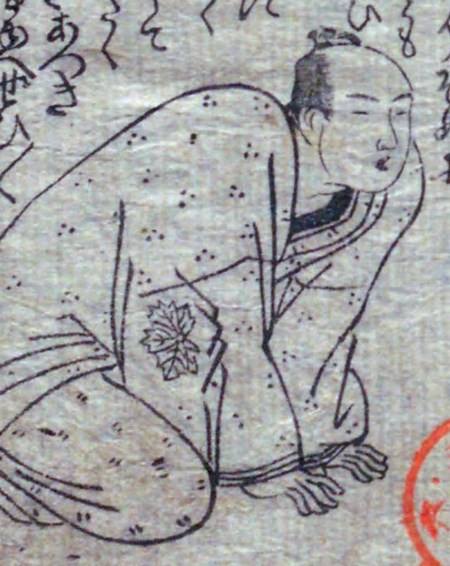

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

蔦重が出ていくと、親父たちは店は商いのためだけかと噂しています。何? 女房でももらいてえってこと?

するとそこへ大文字屋が怒りつつ入ってきて、障子を開け放つのでした。

「おう、皆、ちょいと聞いてくれよ。こんな人を馬鹿にした話があるかってんだ!」

そう言いながら何かを叩きつけます。

蔦重と瀬川の再会

場面は変わって松葉屋の寮、女郎の療養所です。

そこには瀬川がいました。鳥山検校のことを思いつつ、本を読んでいます。

すると寮を管理する“はつ”が、重三の到来を告げるのでした。

目を泳がせる瀬川。

重三は古くなった貸本を置きながら、瀬川には『契情買虎之巻(けいせいかいとらのまき)』という本を渡してきます。

なんでも鳥山検校と瀬川を題材にした「瀬川もの」だそうで……ネタになった本人に渡すのかい!

なかなか好き勝手に書いてあって笑っちまったとか。だもんで、当人のレスポンスが見たいそうですよ。なんつう神経なんだ。

当たり前っちゃそうですけど、江戸時代には誰かのプライバシーを尊重しようなんざ、ないわけですからね。

うつせみが足抜けに失敗したあと、いねが「芝居のネタにでもなるつもりか!」と罵倒したのがそのあらわれでした。日本文学史に残る近松門左衛門も、ゴシップネタを抒情的に仕上げたといえばそうです。

『曽根崎心中』お初と徳兵衛のブロンズ像(大阪露天神社の境内)/wikipediaより引用

すると蔦重が、真っ赤な紅葉を前に年明けに店を出すと言います。俄が秋。そこから深まった晩秋ですね。

瀬川は驚き、大した事じゃないと謙遜する蔦重に、大したもんだと目を輝かせています。

「でな、できれば店、一緒にやんねえか?」

こう言われ、感極まってしまう瀬川。蔦重は「身の振り方を考えていればあれだけど、何もねえなら考えてくれねえか」と問いかけます。

瀬川は寂しそうに、お裁きがどうなろうと検校の妻なんだから無理だと返します。

夫の重い愛を思い出す瀬川。千四百両もかかった元手を考えれば手放そうとはしないだろう。

蔦重も納得すると、どこかに売りつけるのなら納得するかもしれないと瀬川は返します。

「わかんねえだろ。今はいいように考えねえ?」

そう、うつむく瀬川にいう蔦重。瀬川は考え、蔦重とこう言いあいます。

「お正月に検校に離縁された瀬川は、吉原の本屋を手伝うことになりました」

「何か二人は、大当たりする本がねえか考え始めました」

「旦那、ひとつ“瀬川もの”なんてどうでしょう? 瀬川の書いた瀬川ものなんて、売れやしないかねぇ」

「ああ……いいじゃねえか。うん、やろうせそれ! 瀬川が考えた瀬川もの!」

そりゃおめえ、暴露本じゃねえか!

ま、これも重要かもしれねえ。『光る君へ』でも言及されていた『蜻蛉日記』はじめ日本の文学史に暴露本ありですわな。

旗本の娘・さえの受難

するとそこへ急病人が運ばれてきました。

勝手に上がり込んでなんだと怒るいねに対し、本を届けにきただけだと蔦重が返します。

病人とは、あの旗本の娘・さえでした。今は松崎と名乗っており、どうも堕胎後の経過がよろしくないそうです。

転落はあっという間、この前、松葉屋に来たと思ったらこれです。

本作は、女性の苦痛をキラキラコーティングして描くどころか、むしろ生々しい。

瀬川が客を取っている最中のことを松葉屋から見せられた蔦重。そして堕胎後の苦しみ。女性の直面しかねない問題を正面切って描いていると思えます。

瀬川は検校から鍼を覚えていて、流産後には三陰交や足三里に鍼を打つとよいと忠告します。

この「三陰交」は昨年の朝の連続テレビ小説『虎に翼』でも生理痛に効くツボとして出てきた、女性特有の体調不良に効くツボです。

蔦重がエレキテルを提案するも、いねは鍼医者を呼ばせます。花魁出身だけに、態度はきつくとも、その扱いは優しいんですね。

蔦重はさらに「エレキテルではいけないのか?」と粘りますが、いねは怒りながら却下。

「効きゃしなかったんだよ、エレキテルは!」

驚く蔦重ですが、はなから効きそうにもなかったですよね。

平賀源内作とされるエレキテル(複製)/wikipediaより引用

あんなもんは嘘っぱちのおもちゃだって近頃みんな知っていると、いねが吐き捨てるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!