こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【吉田東洋】

をクリックお願いします。

東洋と「新おこぜ組」の改革

埋もれた逸材である吉田東洋のことを、福井藩の松平春嶽が登用しようとしたとも伝えられます。

しかし、容堂が止めます。

自身の一存では東洋復活を決められないため、容堂は山内豊資に許可を求めるのです。処分の原因となった松下嘉兵衛も寛大な処置を求めていました。

そこで入念な手回しを経て、やっと東洋復活の準備は整えられました。

容堂は豊範に家督を譲ると、自らは隠退。

東洋はまたも藩政改革に取り組むことになりました。

とはいえ、豊範はまだ若く、その父である豊資はもはや過去の人で、依然として実質的な権限は容堂にあります。

政局の転換により【一橋派】が返り咲くと、もはや憚る必要もありません。

東洋の藩政改革に伴い、「新おこぜ組」の才知溢れる青年たちが登用されました。

後藤象二郎、板垣退助、福岡孝弟たちは期待を背負って表舞台に立ち、以下のような改革を推し進めてゆきました。

・財政再建

・海防強化

・人材登用

・公武合体の推進

・西洋技術を学ぶ

・農水産物生産奨励

・軍政改革

・「東洋文武館」設立

・法律書『海南政典』制定

東洋の政策は来たる明治を先取る先見の明に満ちていました。

しかし、そうは上手くいきません。土佐藩を巻き込んだ【安政の大獄】の余波が、思わぬところに及んでいたのです。

テロに傾倒してゆく半平太

【安政の大獄】の後の安政7年(1860年)、井伊直弼が【桜田門外の変】に斃れました。

この事件は「テロリズムで世の中を変えることができる」という勘違いを“志士”たちに与えてしまいます。

土佐藩出身の武市半平太もそうした志士の一人。

武市瑞山(武市半平太)/wikipediaより引用

水戸藩士、薩摩藩士、そして長州藩の久坂玄瑞から影響を受けた武市は、土佐藩でも尊王攘夷を推し進めるべきだと決意を固め、【土佐勤王党】を結成します。

武市は薩摩や長州と比べ、土佐は遅れていると焦りを募らせます。

そんな武市にしてみれば「東洋は夷狄の穢らわしい技術を学ぶ奸臣」に映る。

いくら東洋に尊王攘夷を説いても「書生論だ」と相手にされないゆえ、余計に怒りが湧いてくる。

【土佐勤王党】は郷士以下が主体であり、上士に反感も抱いています。

東洋は聡明にして剛毅不屈。優れた人物である反面、激しやすく敵を作りやすい性格です。

保守派も東洋を嫌っていることを察知した武市は、敵の敵は味方とばかりに彼らに手を回し、東洋の政策妨害に奔走しました。

武市半平太は、最後の手段を学んでいました。尊王攘夷の志士たちは、テロルの刃で世を変える術を実践している。

しびれを切らした武市はついに【土佐勤王党】の配下に声をかけます。

吉田東洋を暗殺せよ――。

土佐勤王党の凶刃に斃れる

文久2年(1862年)夜、吉田東洋は藩主・豊資に『日本外史』を講義し、帰りに酒をいただき、雨の中、家路へ向かっていました。

そこへ襲いかかったのが半平太の指令を受けた那須信吾、大石団蔵、安岡嘉助。

彼らは東洋を討ち取り、その首を落とします。

享年47。

東洋の首は斬奸状と共に晒されたのでした。

武市の読み通り、「新おこぜ組」ら改革派は崩壊し、吉田家は断絶となりました。

武市の配下である岡田以蔵は、吉田東洋の暗殺を調べていた下横目(捜査官)を絞殺。

この東洋の死に酔ったかのように、【土佐勤王党】は血生臭い暗殺を繰り返してゆきます。

文久3年(1862年)、容堂は東洋暗殺を忘れてはいません。「先生」と呼び、脱いだ羽織を着せたこともあるほど、彼を信頼していたのです。

容赦ない【土佐勤王党】を止めるべく武市半平太が土佐に帰国。

この年【八月十八日の政変】そして【禁門の変】が起こると容堂は勢いを増し、徹底して追及するようになります。

結果、慶応元年閏(1865年)に武市半平太は切腹へ追い込まれ、その配下も斬首となり、東洋を手にかけた【土佐勤王党】は壊滅したのです。

あれはとても当節を生き延びる男ではない

土佐藩はその後、薩長とは異なる道を模索します。

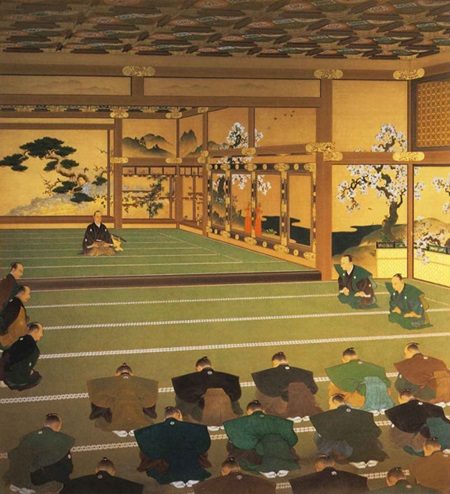

幕府や会津藩への復讐を果たそうと武力討伐へ突き進む中、山内容堂の意を受けた後藤象二郎は【大政奉還】を進めようとします。

『大政奉還図』邨田丹陵 筆/wikipediaより引用

【五箇条の御誓文】の作成には福岡孝弟が関わりました。

しかし、長州藩と薩摩藩の勢いは止めることができず、結局は武力倒幕に向かい、その戦線には板垣退助も加わっていたのでした。

三菱財閥を為した岩崎弥太郎。

自由民権運動の旗手となった板垣退助。

政治家としても実業家としても名を残した後藤象二郎。

吉田東洋の少林塾からは、錚々たる面々が巣立ち、明治においても足跡を残しています。

晩年、山内容堂は佐々木高行に尋ねられました。

「旧知の方で、今の時勢に堪えられる方はおられますか?」

「島津斉彬か、藤田東湖か」

「吉田東洋は?」

「あれはとても、当節を生き延びる男ではない……」

それは東洋の優れた資質と、激しい気質を知る主君ならではの言葉でした。

みんなが読んでる関連記事

-

西郷に並ぶ人物と評された土佐藩士「後藤象二郎」板垣や龍馬の盟友60年の生涯

続きを見る

-

実は龍馬と同世代だった板垣退助の生涯~喧嘩っ早い土佐藩士が自由民権運動に至る

続きを見る

-

坂本龍馬は幕末当時から英雄扱いされていた? 激動の生涯33年を一気に振り返る

続きを見る

-

中岡慎太郎の功績をご存知? 実は龍馬にも負けていない薩長同盟の功労者だった

続きを見る

-

一代で三菱財閥を築いた岩崎弥太郎の豪腕!一介の土佐郷士が巨大企業を作るまで

続きを見る

-

14才で無人島に漂流しアメリカ捕鯨船で米国に渡ったジョン万次郎の劇的な生涯

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

平尾道雄『吉田東洋』(→amazon)

泉秀樹『幕末維新人名事典』(→amazon)

松岡司『武市半平太伝』(→amazon)

他